-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

不断进取,学术能力再提高

深入钻研,进取拼搏冲难关

丰富成果,彰显东大高水平

科研路上,东大再创新辉煌

01

东北大学在新型稀土有序占位的层状化合物研究方面取得重要进展

近日,东北大学崔伟斌教授课题组的研究成果以“The crystallographic structure and properties of novel quaternary nanolaminated rare-earth-Cr-based i-MAX phases”为题发表在国际著名期刊Acta Materialia上。我校博士研究生孙淑丽为论文第一作者,崔伟斌教授为通讯作者。

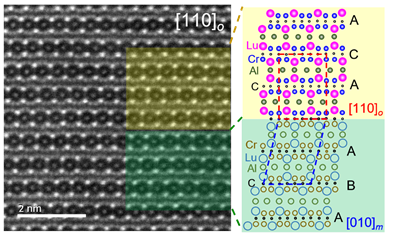

该研究首次合成了一系列新型稀土有序占位的层状化合物-(Cr2/3R1/3)2AlC (R=镧系稀土原子) i-MAX相。(Cr2/3R1/3)2AlC化合物的晶体结构为正交结构,Cmcm空间群,稀土原子R和Cr原子在R-Cr层内有序交替排列并突出于R-Cr层朝向Al层原子。合成的新型(Cr2/3R1/3)2AlC化合物在低温下表现出特定的磁性相转变行为,在室温和高温环境下具有高的硬度和耐压强度(图1)以及优异的耐磨损性能,并且进一步研究了块体(Cr2/3R1/3)2AlC样品经高温压缩后,正交结构向单斜结构转变的机制(图2)。

图1. 硬度和耐压强度对比不同温度下,Cr2AlC和(Cr2/3Lu1/3)2AlC(a) 维氏硬度值对比图;(b)-(e)压痕形貌对比图;(f) 耐压强度-应变对比图;(g) 和 (h) 压缩断裂形貌对比图。

图2. 高温压缩后晶体结构表征。(Cr2/3Lu1/3)2AlC[110]o晶向对应的正交和单斜结构HAADF图像及对应的原子排列示意图

该研究工作将稀土原子引入传统MAX相Cr2AlC化合物晶格,首次合成了一系列新型稀土有序占位的层状化合物,赋予了材料新的磁性能和显著改善的硬度、耐压强度以及耐磨等物理特性,为设计合成新型层状化合物提供了新的思路,为拓宽i-MAX相层状化合物的潜在应用领域提供了重要的理论基础。感谢东北大学分析测试中心对本研究中结构表征方面工作的大力支持。

02

东北大学在先进金属结构材料研究方面取得重要进展

近日,东北大学材料科学与工程学院贾楠、申勇峰课题组提出了一种具有普适性的高强韧面心立方(fcc)结构金属材料的设计策略,即通过简单的热机械处理成功将间隙原子驱动的局部化学有序(LCO)引入成分复杂的fcc合金。这一合金强韧化策略被成功应用于FeMnCoCr系多主元合金和奥氏体不锈钢中,为开发高性能、低成本的金属结构材料提供了新思路。相关研究结果以Interstitial-driven local chemical order enables ultrastrong face-centered cubic multicomponent alloys为题发表在Acta Materialia上。

论文第一作者为何竹风博士后,通讯作者为贾楠教授和申勇峰教授。2021年,何竹风作为博士生研发了获得多重异质结构高熵合金的方法,为室温及深低温用超强、坚韧和低成本合金的制备提供了范例。上述研究得到了国家自然科学基金和中央高校基本科研业务费等项目的支持,东北大学分析测试中心在球差电镜表征方面提供帮助。

03

东北大学在高熵合金研究方面取得重要进展

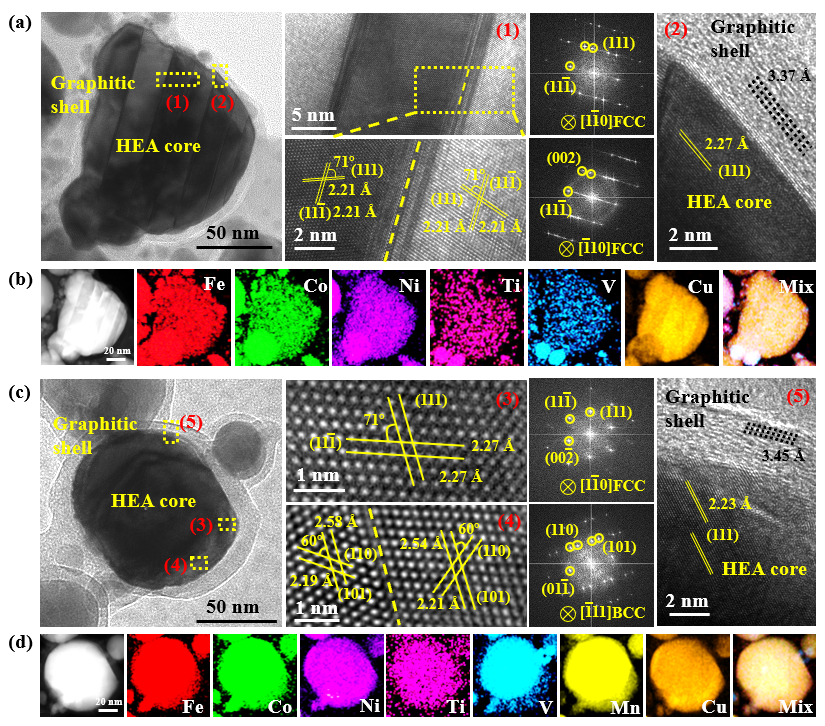

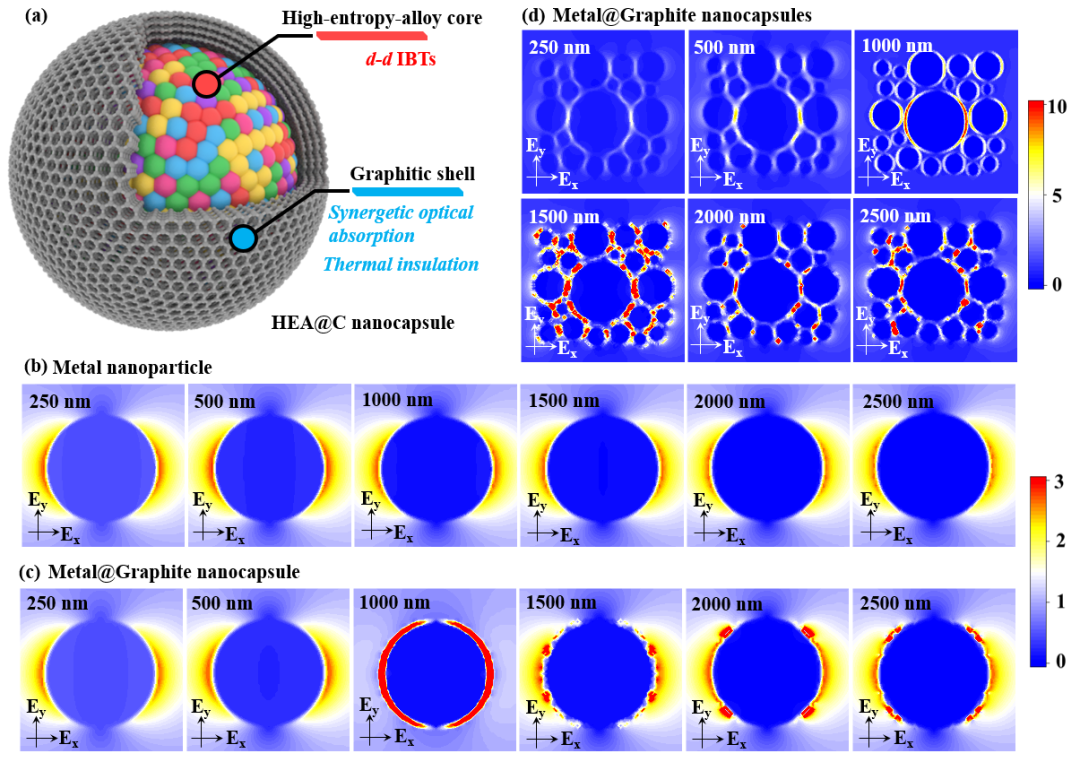

近日,东北大学材料学院李逸兴、张雪峰课题组采用直流电弧等离子体制备技术,成功将一系列高熵合金纳米颗粒原位封装在石墨壳中,制得具有核@壳包覆结构的高熵合金@石墨纳米胶囊材料(HEA@C-NPs),并利用其独特的核@壳结构实现了对光热转换性能的优化提升。相关研究成果以“Confined high-entropy-alloy nanoparticles within graphitic shells for synergistically improved photothermal conversion”为题发表在Acta Materialia上。材料学院博士研究生廖怡君为论文第一作者,材料学院青年教师李逸兴博士为论文通讯作者。

基于本课题组近期对于高熵合金的研究发现,基于3d过渡族金属元素合成的高熵合金可通过增强d带电子间的带间吸收(d-d IBTs)实现费米能级周围能量区域的完全填充,进而对整个太阳光谱(250—2500 nm)的能量进行转化吸收。但是,当费米能级被完全填充后,意味着材料的吸收能力将面临瓶颈,限制其光热转换性能的进一步增强。针对该问题,基于课题组近期制备高熵合金纳米材料的相关经验,借助电弧放电过程中甲烷的原位分解,将一系列具有不同3d过渡金属组元的高熵合金纳米颗粒原位封装于高缺陷密度石墨壳中。借助石墨包覆壳的光吸收性能及其高缺陷密度带来的热导率降低,进一步提升了高熵合金纳米颗粒的光热转换性能。

图1.微观结构表征。(a)-(b)FeCoNiTiVCu@C和(c)-(d)FeCoNiTiVMnCu@C的高分辨透射电镜(TEM)照片、快速傅立叶变换(FFT)以及对应的EDS元素分布。

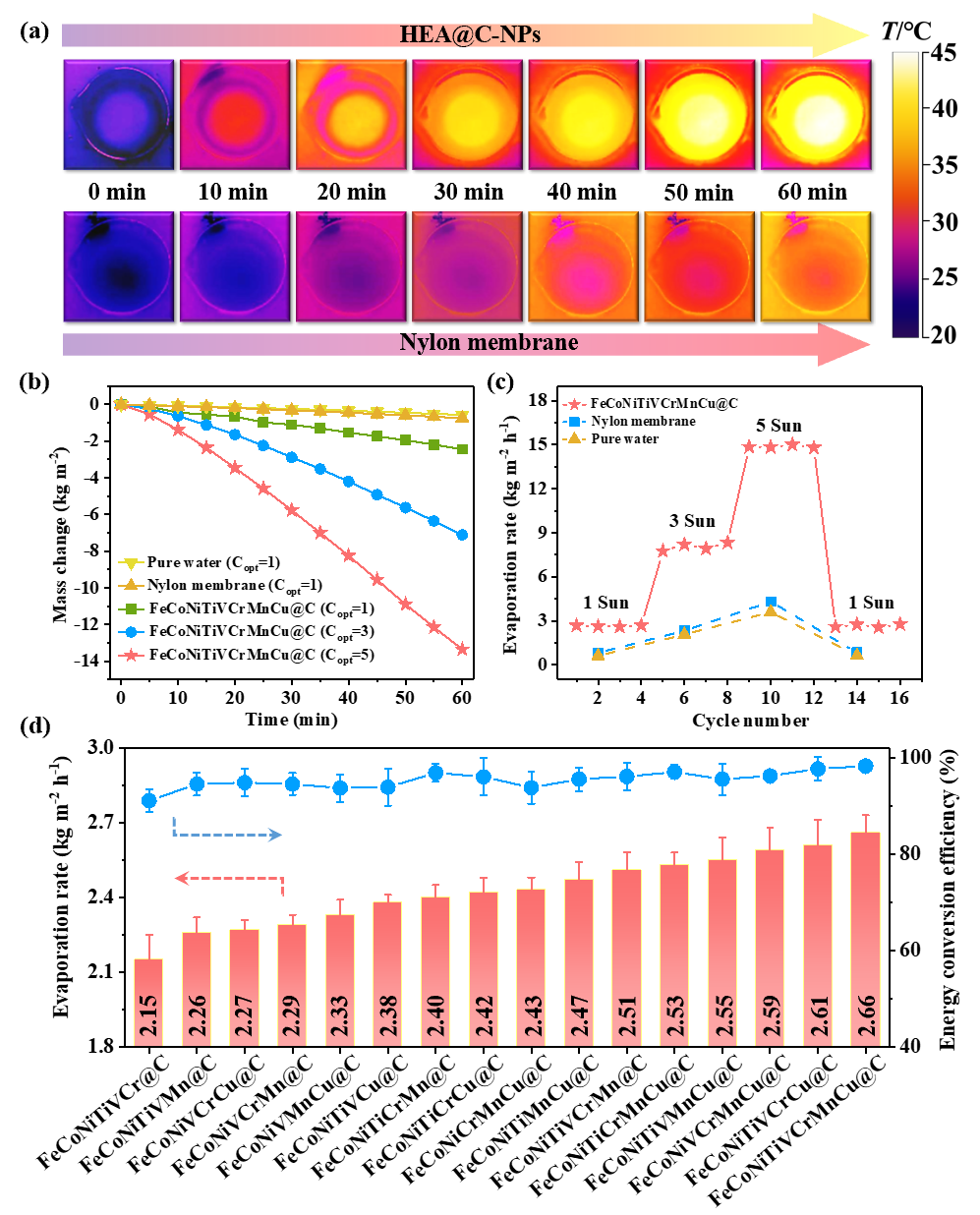

课题组对其进行相关光学吸收和光热转换性能测试,结果表明,随着复合组元增多,材料的光热转换性能增强。其中,8-HEA@C-NPs(FeCoNiTiVCrMnCu@C)在250—2500 nm波长范围的平均吸收率超过95%;在1个太阳光(1kWm-2)辐照下,可在90 s内从室温迅速升高至105℃,太阳光水蒸发速率和能量转换效率分别高达2.66 kg m-2h-1和98%,可见其具有优异的光响应和光热转换特性。

图2.太阳光界面水蒸发性能。(a)1个太阳光照射过程中负载和没有负载HEA@C-NPs尼龙膜的红外照片;(b)-(c)8-HEA@C-NPs在1、3和5个太阳光照射下的水质量变化和循环蒸发速率曲线,以纯水和尼龙膜作对照;(d)所有HEA@C-NPs在1个太阳光照射下的蒸发速率和能量转换效率总结。

同时,相比于无石墨壳包覆的纯FeCoNiTiVCrMnCu高熵合金纳米颗粒的太阳光水蒸发性能(蒸发速率为2.29kgm-2h-1),8-HEA@C-NPs的光热转换性能得到优化。结合理论模拟和实验测试发现,石墨碳壳不仅可以增强在Vis-NIR区域的吸收性能,且由于其具有高密度缺陷所导致的热导率降低(下降26%),可以在材料上蓄积更多的热量,以此实现高熵合金纳米颗粒核和石墨壳之间的协同效应光热转换效应。

图3.数值模拟。(a)HEA@C-NPs的协同优化示意图;(b)-(c)单个金属纳米颗粒和金属@C纳米胶囊在250—2500 nm波长范围电场增强;(d)密堆分布的金属@C纳米胶囊在250—2500 nm波长范围电场增强。

据悉,本工作揭示了HEA@C-NPs光热转换性能的优化机理,为高性能光热转换材料的制备和研究提供了新的理论和设计策略,展现出巨大的实际应用潜力。该研究获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、浙江省重点研发计划、辽宁省自然科学基金等的资助。