-

蓄力100%!运动会高能剧透,速来围观!辽宁科技大学2025-05-14

蓄力100%!运动会高能剧透,速来围观!辽宁科技大学2025-05-14 -

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20 -

倒计时2天 | 青春跃动,燃情初夏辽宁科技大学2025-05-13

倒计时2天 | 青春跃动,燃情初夏辽宁科技大学2025-05-13 -

2025校园行|我无比庆幸此刻年少,青春正燃烧!辽宁科技大学2025-05-04

2025校园行|我无比庆幸此刻年少,青春正燃烧!辽宁科技大学2025-05-04 -

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21 -

2025校园行丨师哥师姐说丨张晓亮:坚守向前的信念,追逐智慧的光芒辽宁科技大学2025-04-23

2025校园行丨师哥师姐说丨张晓亮:坚守向前的信念,追逐智慧的光芒辽宁科技大学2025-04-23 -

2025运动会校园行|决赛!我们运动真的“会”!!辽宁科技大学2025-05-17

2025运动会校园行|决赛!我们运动真的“会”!!辽宁科技大学2025-05-17 -

开幕!花YOUNG青春,当“燃”不让!辽宁科技大学2025-05-15

开幕!花YOUNG青春,当“燃”不让!辽宁科技大学2025-05-15 -

2025校园行|师哥师姐说|斯杭珺:用信念与努力谱写着绚丽的青春华章辽宁科技大学2025-05-09

2025校园行|师哥师姐说|斯杭珺:用信念与努力谱写着绚丽的青春华章辽宁科技大学2025-05-09 -

春季运动会倒计时3天啦!辽宁科技大学2025-05-12

春季运动会倒计时3天啦!辽宁科技大学2025-05-12

在“3·15国际消费者权益日”到来之际,广西师范大学独秀新媒团队聚焦校园消费场景,通过采访学生、快递站工作人员及周边商家,深度挖掘大学生消费维权现状。从线上购物陷阱到线下服务纠纷,青年学子以行动诠释维权意识,校园内外多方力量共同构建诚信消费环境。

学生维权:直面困境,用行动打破沉默

“图片与实物不符、举证困难、维权流程复杂”是受访同学在谈到消费维权时提及的高频词。学生小林(化名)分享了自己在网上预订度假套餐而实际的酒店却与描述的图文不符这样“货不对板”的经历:“实际酒店设施陈旧,平台客服却反复推诿。”最后,她通过留存订单截图、拍摄现场照片,并向消协投诉、社交媒体曝光等多渠道向商家施压,最终维权成功。

图为广西师范大学独秀新媒记者在校园内随机采访同学。刘凤 供图.jpg

学生小王(化名)也曾因网购油桃腐烂陷入维权困境。“商家以‘签收即认可质量’搪塞,我却不知如何证明是运输还是发货问题。”他坦言,很多时候维权渠道不明晰且无法及时得到有效反馈让许多同学选择放弃一些自己的正当权益。对此,他呼吁:“沉默只会纵容不良商家,合理维权是为公平消费环境助力。”

图为广西师范大学独秀新媒记者校园内进行随机采访。刘凤 供图.jpg

向多名同学了解过后,记者发现也并非所有维权都能圆满解决。一名女生提到家人曾在网上帮她购买网课,而购买网课的机构且卷款跑路。但是因为不了解投诉流程,也不知从何能追回钱款,只能吃“哑巴亏”:“最崩溃的是连该找哪个部门都不知道。”这也说明了部分学生对于法律维权知识的储备不足。

图为广西师范大学独秀新媒记者在校内进行消费维权的随机采访。刘凤 供图.jpg

校园周边商家:平衡口碑与成本,呼吁相互理解

学校周围的商铺常与学生的消费行为挂钩,有消费就会有消费维权现象,记者们也对他们进行了简单的采访。校内水果店张老板表示,水果易损特性常引发纠纷:“若学生反馈买到的草莓变质,即便存放不当,我们也会酌情退换。口碑比短期利益更重要。”但他也提到,极少数“过度维权”现象令人无奈:“有人对吃了一半的小番茄要求退款,这样无理的要求商家没办法进行赔偿。”

图为广西师范大学独秀新媒记者向校内水果店进行采访。郑锦辉 供图.jpg

校外面包店店主李先生则对学生维权表示支持:“消费者与商家应是平等关系,积极沟通才能解决问题。”他提到,曾有学生反映面包的味道有问题,店内核实后立即道歉并补偿。这样商家与消费者双向奔赴的互相信赖,最终为店家赢得同学们的信任与好口碑。

图为广西师范大学独秀新媒记者采访校内商家。郑锦辉 供图.jpg

校方行动:搭建维权桥梁,让“敢维权”成为校园共识

每年的3月15日国际消费者权益日,是全球性关注消费者权益,帮助消费者提供权益保护意识的日子。学生这类庞大的新消费群体,更应该关注自身的消费权益。针对学生“怕麻烦”“不知渠道”等痛点,广西师范大学学生会开展了相应的活动。比如开设“3·15”消费者权益日主题活动,通过讲座普及《消费者权益保护法》核心条款及举证技巧并开展消费者维权情景模拟邀请同学们切身实践。

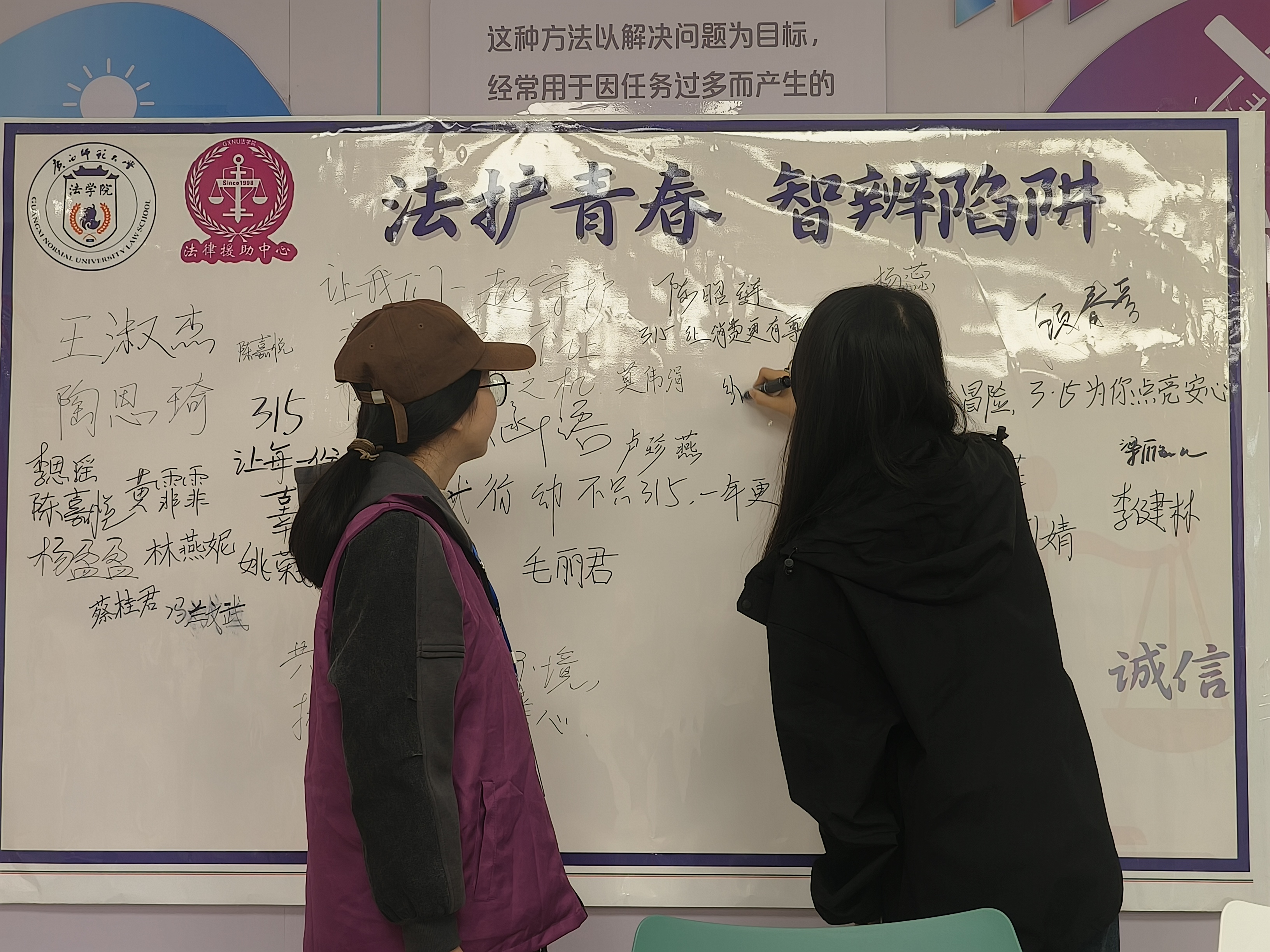

新数字消费时代的到来,大学生成为数字消费侵权受害者的高发人群,包括网游充值、线上购物权益受损等纠纷频发。广西师范大学法学院法律援助中心为提高大学生维权意识,促进消费市场健康发展,开展了“3•15”普法宣传活动。通过专业的维权法律知识的科普,趣味小游戏增加学习法律知识的趣味性,也希望在活动之后同学们在自身消费权益受侵害时,可以通过合法途径维护自身权益。

图为广西师范大学法律援助中心举办的315消费者权益日普法宣传活动现场照片 胡纤华供图.jpg

从个体抗争到集体行动,广西师范大学的同学们正在用青春力量打破消费维权“沉默螺旋”。当证据留存成为习惯、当维权法律知识深入人心,每一次勇敢发声都将推动消费环境向更公平、更透明的方向迈进。维权之路道阻且长,但青春的脚步永不停歇。(通讯员 范雨蕾 江永霆)