-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

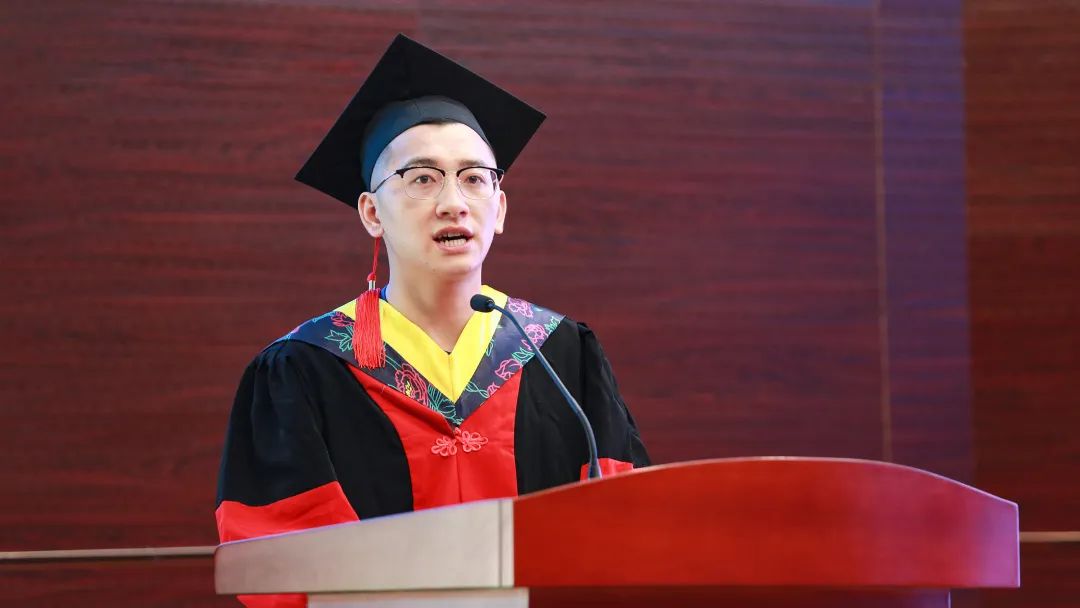

毕业季丨“我与贵州大学的故事”精彩上线!

原创

贵州大学党委研究生工作部

贵州大学2023-07-28

毕业季|“我与贵州大学的故事”精彩上线!

6月25日,“我与贵州大学的故事”2023届毕业生汇报会在贤正楼107报告厅举行,6名优秀毕业生代表讲述了他们在贵州大学成长的故事,下面就跟着我们一起来看看毕业生代表的风采吧!

言语中,

是少年意气风发,

是少年热血沸腾,

是少年满腔热爱,

愿你们扬帆远航、乘风破浪,

历尽千帆,归来仍是少年,

祝2023届的贵州大学学子,

毕业快乐,前程似锦!

来源:党委研究生工作部

编辑:曾兰乔

一审:吴羿锦 高秀娟

二审:李秋蓉

[通讯员:曾兰乔]

[指导教师:吴羿锦 高秀娟 李秋蓉 杨楠]

[责任编辑:卫彦瑾]

{data.realName || data.addUser}

[{data.time}]

{data.supporterCount}

{data.supporterCount}

{data.content}

回复({data.replyCount})

发送

管理员

{data.realName || data.nickName}:

大家都在看