-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

下面就让我们一起走进大学数学部谷银山老师的青春时光,看一看他的河大求学生活记忆~

同学们,你们好!

河北大学发展到今天,与40年前相比已经发生了翻天覆地的变化。你们可能有一些好奇,如当时的河大是什么样子的?学生们的学习情况与现在一样吗?当时的生活条件怎样?课余时间都干些什么?找工作困难吗?

可以猜到,这些与现在相比肯定不完全一样了!那么,哪些方面发生了哪些变化呢,现在我给大家讲一讲过去,你自己对比一下现在。如果你对过去的大学生活有所了解后,也许你就会对现在的大学生活有新的感受。

这些都是我的经历和清晰的记忆。

1983年9月15日,我从石家庄市灵寿县的一个小山村出发,背着被褥卷等简单的行李,坐汽车先到了石家庄,再转火车到保定,那时没有出过远门,更没进过城市,所以由国营五四四四厂的一名工人尹大哥(是我家的熟人,他们的厂子就在我老家那个地方)一路送我上了火车。在保定火车站,河北大学迎接新生的校车就等候在那里,等到车上的人不少时就发车把我们送到学校,之后负责接待的高年级学兄学姐们帮我们办好手续,用脚蹬三轮车拉上我们的行李一直送到宿舍,他们表现的很亲切,很像大哥哥,大姐姐。

从此我在这里开始了4年难忘的学习与生活……

76名同学与部分老师毕业合影

初进大学校园,并没有感到特别的震感!甚至也没有想象中的那个模样!

我们现在南北院两个气派的大门是后来才修建的(当时南院大门以里还不属于我校,后来搬迁才归属了河大)。北院的正门在西侧(就是现在的北院机动车出入门),是河北大学的主门。门不大,只是普通的铁栏杆门,门的两侧分别雕刻着标语“领导我们事业的核心力量是中国共产党”、“指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义”。进门后是一片树林,一条窄窄的砖砌小路穿过树林直通宿舍,其他地方都是土地面。南院的门口就是现在的机动车出入口。当时有“南文北理”之说——南院是文科各系,北院是理科各系。

校园里也没有现在这样笔直的水泥路,没有花园(当时是一片平房,是教师住房),更没有高档的运动场、排球场、篮球场、羽毛球场,所有的露天设施都是土地面而且都很简陋,下雨天,很多地方就会泥泞难行,人们乐观地称之为“水泥路”。我们在这样的场地上活动锻炼,也很开心,因为这是之前我们不曾看到、更不曾使用过的。

校园里的教学楼既不如今天的多,也不如今天的气派。今天“逸夫”楼的原地是一座青砖的四层楼,是第四教学楼。博物馆楼的原地是一座二层小楼,是第三教学楼。第八教学楼和化学楼是我们上学期间新建的,第九教学楼的建设更晚,主楼是1999年开工,2001年竣工投入使用的,主楼的原址叫02院礼堂,前部是一个二层建筑,学校的党政及首脑机关都集中在这个小楼之中,后部是一个大礼堂,可以举办开大会、放电影、文艺演出等大型活动。至于综合楼是近些年才拆旧新建的,其旧址是第六教学楼(外语系所在地)。

宿舍楼也没几栋,南院两栋,北院两栋,1983秋年到1984年夏新建了北院第三栋宿舍楼(篮球场北侧)。其他的所有宿舍楼都是后来学校扩招后新建的。

学校的食堂(现称餐厅)有5个,都是平房,北院两个,南院两个,外加一个回民食堂。目前保留着的只有羽毛球活动中心这一个了,其他的都拆除重建了。现在使用的南院和北院的两个餐厅都是在当年的旧址上建造的。

虽然校园环境是简陋的,但是校园学风是厚重的!

80年代办公大楼

刚入河大,一切都是那么的陌生新奇,高年级的学生与新生一比,一眼就能区分出来,因为无论从穿着,还是从语言,还是从气质上看,都显得很“土气”。

但无论新生还是老生,大家的学习劲头都不相上下。我个人感觉那时的课业不像现在这么繁重,计划内的课程也不太多,多数情况下上午就能讲完,下午上课的时候较少,晚上几乎不上课。在没课的时间里,绝大多数同学都会到教室上自习,班里的座位几乎是满的,大家都在复习所学知识,做课外作业,这也几乎没有人督促,大家都是这样的习惯。晚上,任课老师也会在一定的时间到教室转转,对有问题的同学进行辅导。我们那时没有“学霸”这个词,但班里有一大批学霸,成绩特别好,其他同学也都很用功,考试不及格的现象很少。

教室的条件远不如今天,且不说空调,连电扇都没有,盛夏时节,无论老师还是听课的学生,人人都是汗流满面。但这似乎并不影响大家的学习热情。

当时每个班都有自己的固定教室,几年不变,自己进行管理,打扫卫生、开门、锁门,晚上可以学到很晚,学霸们甚至能到十点以后。

图书馆也是一个吃香的地方,我们常常去那里抢座位,许多不认识的同学都围坐在一张大方桌子周围,静静地学习,四周摆放的期刊杂志可以自由借阅。

老师的讲课各有特点,空间解析几何的董老师非常平易,面带微笑;高等代数的尹老师则是声音洪亮,激情饱满;数学分析的史老师穿着像个农民,讲课则只讲重点,例题都让我们自己做;近世代数的揣老师像播音员,整个过程一眼书都不用看,一遍说过决无重复;实变函数的邵老师是上海普通话;……刚毕业的小朱老师很漂亮,说话很温柔,给我们上数学分析习题课,只要我们不说听懂了,她就重复给我们讲,大家都喜欢听她上课,一年后,她考上研究生去了外地……

每学期的期末考试是大家最重视的,考前复习也是最繁忙的。由于教室是自己使用,教学楼不锁大门,宿舍也不锁大门,所以我们能复习到十一、二点钟。

印象深刻的是“泛函分析”课的考试。魏老师给我们出了20余道复习题,说80%的题目出自其中,20%的题目是大家没见过的,于是考试结果下来,最多也只能是80分出头,这个课实在太难了!!

除了计划内课程外,也有选修课。那时最先进的教学手段是通过闭路电视观看教学录像,现在一教东北角的二楼仍然称为“电教室”,想必大家知道它的来历了。电教室的屋顶吊挂着几排电视机,定期定时播放一些课程。我曾选学过一门电子学和一门计算机原理的课程,二进制就是在那时知道的,但此时还没见过计算机。计算机是在四年级学习计算机语言——FORTRAN语言(FORmula TRANslation)——时才真正见到。那是古老的苹果微型机,屏幕键盘主机都是一体的,没有硬盘,内存不过几K,只能处理字符。还有几台IBM机,只配有简单的软盘操作系统(最早的DOS),与现在的微机系统完全不是在一个星球上。

另一门印象最深的选修课是社会学,对于一个天天学习数学专业课的理科生来说,学习文科课程,有一种特殊的感觉,内容很新鲜,吴老师讲得也非常精彩,听课的人挤满了整个教室的所有空隙(就是电教室下方的一教阶梯)。因此只能早去抢占地方,否则只能坐在过道里或站在四周听课了。

上世纪教学楼

上世纪图书馆

那时的物质生活条件肯定比不上现在!记得第一年的粗粮中玉米面窝头还是每天都有,大米馒头也不很多,因为手上的饭票有粗粮、细粮之分,所以什么种类的饭票只能买什么种类的主食。第二年基本上就粗粮就很少了,只有玉米面粥,此外都是大米白面。

不过与高中住校时的伙食相比,大学的饭菜还有对大学生的待遇简直不要太好了!

那个时候,大学入学率仅有10%左右,因此国家和社会都特别看重大学生,提供的生活条件也是尽可能好。生活由国家管,毕业由国家分配工作。能升入大学的人被社会上称为“天之骄子”。

1983年以前,国家为大学生配发的生活定量是每月30斤粮食(以粮票的形式发放),18元的生活费(以菜票的形式发放),粮票买主食,菜票买菜。我在班里担任过生活委员,每个月按时到伙食科领取本班的饭票和菜票分发给同学们。

曾经使用过的粮票饭票(部分)

食堂的饭菜种类很多,也很便宜。每天的伙食费有6角钱足够,早饭1角,午饭2—3角,晚饭2角左右,在吃饭方面不用自己贴钱。也正是因为这种国家助学模式,使家庭困难的孩子上学也不会有很大的经济压力。

这种国家资助的形式正好从我们这一届开始了改革,补助逐渐减少,最高的只有15元了,我个人的是13.5元。4年后,这种国家助学的形式就取消了,以后又逐步改革成了由学生交学费,开始时只有几十元,逐年增加至今天的几千元。

记忆中食堂里最好吃的是小蒸饺,纯肉馅的,咬一口满嘴流油。但是8分钱一两的价格还是让我们不敢多吃,因为一顿要花4两粮票和3角2分钱,不如花4两粮和2角5分买一份饭菜更便宜。

再有就是水饺,虽好但也不能常吃。逐渐地我们一群人形成了一个“规则”,如果某一次(科)的考试考砸了,分数不高,或者会的题做错了,没有达到期望的成绩,心情就会沮丧,这时就去吃一顿水饺,调节一下情绪。之后考试的事也就随着饺子一起消化掉了!如果考的好就不用了,看着自己的好成绩,吃什么都高兴!

食堂的就餐环境很简陋,有一些大板桌,足有2米宽3、4米长,没有座,基本只是女生用,男生较少,都围站在桌子周围吃饭,大部分男生则在室外的空地上围成一圈儿蹲在地上吃,有人走了又有人加入进来,场地上有很多这样的圈儿!我们的饭盆儿都是随身携带,用网兜提到教室、再提到食堂、再提到宿舍。

现在的疫情已经两年多了,这件事一直在折磨着一些人,但它也在磨炼着一些人。歌中唱到:“不经历风雨,怎么见彩虹!”。这些都成了我们的成长经历。

在我们上学期间,出现过肝炎的疫情,这是一种接触型的传染病,在人员密集的学校里,风险是很大的。但当时的医疗水平不如现在发达,于是就用中医的土办法预防。那时恰逢我在系学生会任生活部长,按照安排,每个系轮流派人为同学们“熬药”。我参加的那次是在南一食堂,一个下午,我们一共5、6个人,来自不同的系,食堂的师傅给我们安排了一口特大号的大锅,我们装满水,烧开后加入唯一的一味草药“蒿子苗”熬成汤,再盛到大桶里,抬到外面,学生在吃完晚饭后,每人分一大勺喝。

第二件是极端天气。1985年7月5日下午6点多钟,我们吃过晚饭正在教室复习,准备期末考试,突然天气像是进入了深夜,立刻狂风带着冰雹倾泻而下,打碎了教学楼和宿舍楼背面所有的玻璃,打到屋里的冰雹有鸡蛋样大,吓得教室里的同学都到阳面的教室来躲避。像暴雨般但没有雨水的“冰雹雨”下了半个小时,之后又开始夹杂着雨水下了近一个小时,雨停云收,天还没有黑。这时再看外面的树木的叶子被打得精光,像是突然进入了深秋叶落季节,地里的庄稼被夷为平地,一片狼藉。全市停水停电。接下来的几天,食堂只有干饭,没有了粥汤,水也喝不上,渴急了,跳墙头到104院去找水喝(因为是部队医院,正门进不去)。即使这样,我们仍然点着蜡烛坚持在教室复习备考,这让前来辅导的老师受到了极大的感动。或许是张老师出题不难吧,复变函数这一科好几个人都考了满分,这是我大学四年唯一的一次卷面满分。

第三件纯粹是同宿舍的高同学早晨起床时没有叠被子,而且还把一盏开着的灯泡捂在了被子下面……当我们上完两节计算方法课时,有人通知说我们421宿舍失火了!是五楼化学系的同学发现冒出了浓烟,才下来破门进入浇灭了火。等我们到宿舍一看,整个房间像个黑炭窑,上层高同学的被褥和床板烧透后,又把下层王同学的被褥烧掉,同时烧毁的还有他们的录音机和收音机。当夜我们各自找地方过了一夜,第二天下午我们上课回来一看,后勤部门已经给我们粉刷好了墙壁,洁白如新(感觉服务效率真是高),我们收拾干净房间,当晚就都住回来了。与此同时班里的同学你一块他两块凑够了钱,买了棉花、布料,女生动手,很快就缝好了两套新被褥送到两位同学手中。古语讲“患难见真情”,这件事说明同学间真的是亲如兄弟姐妹。

40年前,没有电脑,没有网络,更没有手机和社交软件,大家没有游戏可玩儿,没有闲天可聊。大学校园文化生活与现在相比绝对谈不上丰富,但在当下与其他地方相比则也绝对不单调!

原先每周是六个工作日,星期日休息一天。每到星期六晚上和星期日,学校会包场电影,每个学生的老师都发一张票,大家按不同的时间轮流去看。主要有两个电影院与河大建立着联系,一个是人民影院,一个是第一工人文化宫,从这两个影院的名称还能看到当时人民在国家中的地位。那时一张电影票零售是2角5分,包场会更便宜(现在自然是包不起的了!)。到了时间,大街上两排队伍,一来一去,轮流交替,是一道壮观的风景。

大学生们在观看电影的过程中,遇到令人激动的场景时会会爆发出雷鸣般的热烈掌声、欢呼声、口哨声,显得电影又精彩了许多。这与社会人士观影时的安静形成了鲜明对比。

除了电影,也有音乐会的包场。上世纪80年代的音乐会很受年轻人喜爱,现场的气氛非常热烈,流行歌曲翻唱、霹雳舞、迪斯科、吉他弹唱、爵士鼓打唱,都能引起学生的的掌声、欢呼声和口哨声。

此外便是每周进行的舞会,地点是南一食堂,就是现在的羽毛球活动中心。我们也曾在舞会时把门和维持秩序。遗憾的是始终没有学会跳舞。

如遇重大比赛和有教育意义的好电视,就由学生会与系里负责人联系,将系里唯一的一台电视机搬到一个大教室,学生们挤得水泄不通,一同观看。比如当时的女排天下无敌,女排比赛次次都看且群情激昂。有时也看足球,但我并不爱看。《霍元甲》的电视剧给人留下极深的印象,“昏睡百年,国人渐已醒,……”的歌词至今令人热血沸腾。

此外,系里也组织班级篮球比赛等活动,但这种比赛中,低年级的始终比不过高年级,也无所谓,活动而已。班里也组织类似的比赛,按小组对抗,更是玩玩而已。

春季运动会也是学校一年一度的体育盛事。

夏季的一项特色体育项目是游泳,泳池地点就在北院田径场东侧,如今已是一座宿舍楼了。平时除了供游泳课上课使用,其他时间也可以凭票(需购买)游泳。

冬季的一项特色体育项目是滑冰,就在北院排球场的位置,每年隆冬时节,都要人工洒水制造一个冰场,而且每晚都有工人师傅进行洒水维护。一方面供体育滑冰课使用,其他的晨练活动都可以自由使用,只要凭学生证就可以免费租用一双滑冰鞋。在这里你可以观赏一些师生优美的滑冰动作,也可以观赏一些同学的摔屁股动作。

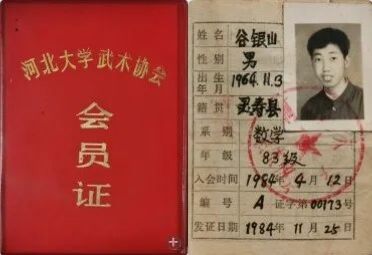

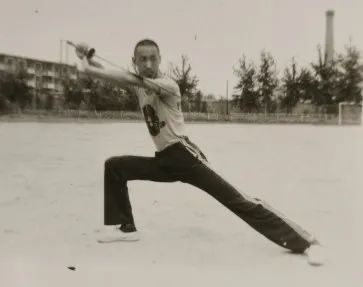

我个人最喜爱的体育项目是武术。中学时看到我的体育老师练武术就开始喜欢了,后来电影“少林寺”上演后,更是加深了对它的喜爱。大学一年级下学期,也就是1984年春,河北大学武术协会成立了!我迅速报了名,成为第一届武协会员,会员费开始是每年0.5元,后两年是每年1元。我报的是长拳组,初时有140多人参加。练武术是很辛苦的,逐渐地人越来越少,最后只有我们5、6个人坚持到毕业。陪我们时间最长的教练是计算机专业的赵同学,他曾在全国大学生武术比赛中得过奖,会好多种拳术和器械。工作后慢慢地也就不练了,如今高踢腿,妈呀,鞋能上去,脚上不去了!

会员证及武术训练

一年一度的元旦是大家搞集体活动的大好时机,每个班都会在自己的教室举办新年晚会,还会包一顿饺子。

那时河大南院围墙的东面便是庄稼地,有小麦、有玉米、有各种蔬菜,还有两个鱼塘,在这里可以观鱼,鱼塘干涸的时候,常可以看到一些孩子们在池底踢足球。随着季节的不同,这里的风景也有不同的变化。马路不如现在宽,但显得很宽,因为那时路上没有什么汽车,地处东郊,行人也很少,在春夏秋季,吃完饭的数千名大学生们向东去散步,一半东去,一半西来,人潮涌动,就像现在我们上下课时的情形。夜幕降临,大家就都回到教室去学习功课了。

再有就是经常给家人、亲戚朋友和同学写信了,以此来表达对他们的思念之情,同时告知他们“我在他乡挺好的”。

毛泽东主席曾经把我国的教育方针确定为“使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的、有文化的劳动者”。之后这一方针被体现在所有的小、中、大学校里。我们上学期间参加过各种劳动。

日常劳动就是打扫自己的教室,按照1到6小组对应星期一到六,每天有一个小组负责值日,包括擦黑板以及下午定时打扫教室卫生,那时学校尽是土路,以至教室里土也很多,为了防尘,先洒上水,扫一遍,再用撴布擦。

另一项就是环境卫生,那时不像现在雇着的保洁人员专职打扫卫生,而是自己动手,自力更生,每个班负责校园的一片区域,定期或不定期开展卫生清理,包括除杂草、扫树叶、平整地面等。

还有就是参加社会劳动,我们班就有两次到东风公园(现称东关公园)参加公园建设劳动,现在就算是从公园门口经过,也能想起当时的情景。

除了义务劳动,我本人也做过有偿劳动,就是勤工俭学。当时在后勤科报了名,之后我和另外一个杨同学得到了一份打扫宿舍厕所的工作,报酬是每月5元。每天中午时间进行打扫,不过只干了几个月。

1977年以前的大学生除了参加劳动外,还要学工、学农、学军,所以他们许多人都参加过工厂劳动、农业劳动,但到了我们这儿,就没有了这样的劳动。

说起学军,我们也进行过军训,比现在的军训更有意思。除了队列外,还进行投弹和射击训练,那可是真刀真枪,每天都有一定的时间练习瞄准射击技术,使用的是半自动步枪。军训结束还要进行考核,为了安全考虑,我们用的手榴弹是特制的训练弹(弹体不是铁),但同样是将铁环套在手指上,按标准动作投出,也会炸响,每人投3颗。射击考核是在五四路(过去叫合作路)东头38军高炮团的训练射击场进行的,每人5发子弹(真的哦),距离100米,我的成绩只有32环,勉强及格。

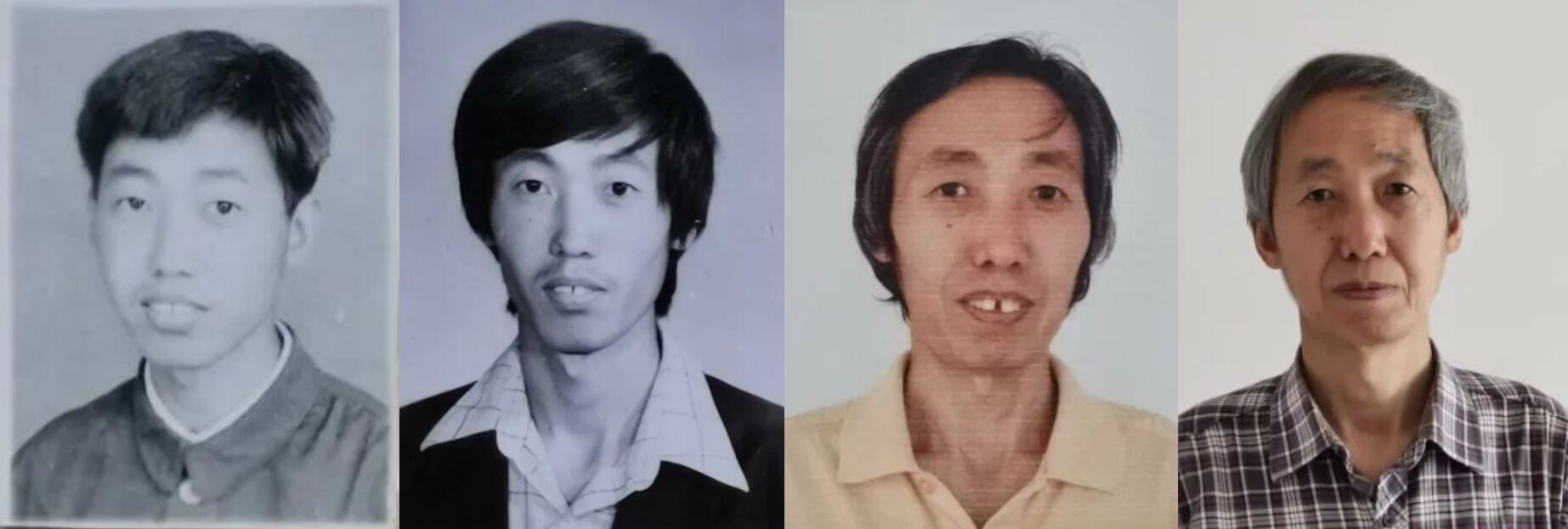

往事历历,时光荏苒,当年的少年如今已是皓首老者!

入学——毕业——中年——老年

时过境迁,如今国家发生了翻天覆地的变化,河北大学的变化也可以说是地覆天翻,与当时已经不可同日而语了,如今的河大、如今的校园生活,各位同学都是亲历人,你们的故事将来由你们自己去讲。

我和大家聊这些平凡往事,目的是了解历史,传承优秀传统,感恩美好生活,不负优越条件,努力成就人生,做一个为国家有用的人。

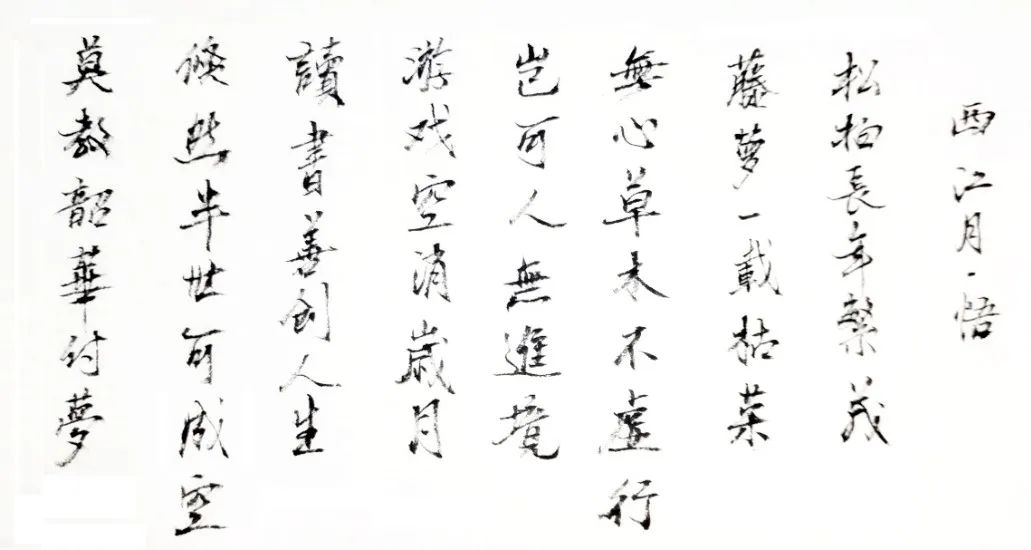

最后以一首学作的拙词《西江月·悟》与朋友们共勉。

松柏长年繁茂,

藤萝一载枯荣。

无心草木不虚行,

岂可人无进境。

游戏空消岁月,

读书善创人生。

倏然半世可成空,

莫教韶华付梦。

你们的“老”朋友谷银山

于2022年五四前夕

正所谓“少年不识愁滋味”,在那个条件艰苦的年代,谷银山老师仍一心求学,刻苦学习,全面发展,没有虚度自己的青春时光,度过了充实的大学生活

值此五四佳节来临之际,希望大家向谷老师学习,敢教日月换新天,将个人梦融入中国梦,想国家之所想、急国家之所急,不断增加知识积累,不断强化创新意识,不断提升创新能力,度过自己的无悔青春!