-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

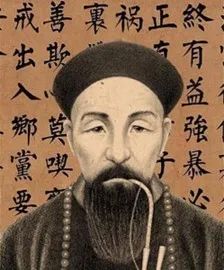

大家好,我是物联网工程20-1的杨士彬,今天我推荐的书籍是唐浩明所写的《曾国藩》。

晚清湖南人才济济,曾国藩并不十分显眼,但他凭借过人的眼力、审时度势的远见、克服困难的坚忍,最终成为了一代名臣。曾国藩在初建湘勇时延习韩申之法,采取严刑酷法,信奉孔孟之道,对贪官污吏嫉恶如仇。后来他又将孔孟、韩申与老庄三者结合。在儿子纪泽向他求教如何读好书、读透书时,他说了看、读、写、作四个字。

曾国藩(1811年11月26日-1872年3月12日),原名曾子城,字伯涵,号涤生,清朝湖南长沙府湘乡白杨坪(现属湖南省娄底市双峰县荷叶镇天子坪)人,宗圣曾子七十世孙,中国近代政治家、战略家,湘军的创立者和统帅,与胡林翼并称“曾胡”,与李鸿章、左宗棠、张之洞并称“晚清中兴四大名臣”。曾国藩出生普通耕读家庭,自幼勤奋好学,6岁入塾读书。8岁能读四书、诵五经,14岁能读《周礼》《史记》《文选》。道光十八年(1838年)中进士,入翰林院,为军机大臣穆彰阿门生。累迁内阁学士,礼部侍郎,署兵、工、刑、吏部侍郎。同治十一年二月初四日(1872年3月12日)逝世,朝廷闻讯,辍朝三日。追赠太傅,谥号“文正”,祀京师昭忠、贤良祠,各省建立专祠。

曾国藩对清王朝的政治、军事、文化、经济等方面都产生了深远的影响,他一生官至两江总督、武英殿大学士,封一等毅勇侯,死后谥号“文正”,后世称“曾文正”。

唐浩明,又名邓云生,1946年出生于衡阳,现为湖南省作家协会主席。1970年毕业于华东水利学院,1982年毕业于华中师范学院(华中师大前身)研究生部,获文学硕士学位,同年分配至岳麓书社从事编辑工作,历任编辑室主任、副总编辑、总编辑。编辑出版的主要图书包括:《曾国藩全集》《胡林翼集》《彭玉麟集》《20世纪湖南文史资料文库》等,著有长篇历史小说《曾国藩》《张之洞》《杨度》,多次获得国家级大奖。

《唐浩明晚清三部曲:曾国藩(评点插图本)(套装上下册)》包括了《曾国藩:唐浩明晚清三部曲(评点插图本)(上册)》和《曾国藩:唐浩明晚清三部曲(评点插图本)(下册)》。曾国藩,湖南人,晚清“中兴第一名臣”,理学家、政治家、书法家、文学家。

唐浩明精心研究曾国藩近二十年,心得独具而厚积薄发,以丰富的史料为基础,以扎实的文学素养,著成《曾国藩》。他跳出“三立完人”的传统评价,从对文物历史化的反思入手,探索小说主人公的心路历程。写他的文韬武略,又写其待人处世与生活态度;写他的困厄与成功,也写他的得宠与失意。对史实的处理上作者坚持“大事不虚,小事不拘”的原则,将主人公置于矛盾冲突之中,在时代急流的旋涡上起伏浮沉,优乐荣枯,从而成功地塑了一个有着多重人格、集功罪于一身的复杂形象。

唐浩明自序

三十年前,我在整理出版近代湖湘历史文献的工作中,被一批来自湖南省图书馆的百年旧藏文稿所震惊:它不是一般的私家档案,也不是一般的历史资料,它是极不寻常、极其罕见、极为难得的文字中的珍品。

它的难得之处在于,这批文稿完整地向人们展现一个在正统的中国文化的教育下,力图中规中矩做社会精英的中国知识分子全方位的人生过程。

它的难得之处还在于,这批文稿鲜活地向世人召示一个中国士人,于纲纪倾圮、江河倒流的战乱时代,在操守与利益、高尚与卑污、担当与躲避、进取与退舍、个人与群体、一时与千秋等等立身大节上的那种近于典范式的选择与处置。

它的难得之处更在于,这批文稿记载了一个情感丰富、思虑缜密、喜欢并善于剖析自己、分析人事的涉世极深者,将自我心灵深处的苦痛、喜乐、困惑、领悟、弱点甚至丑恶,向外人向后世作了勇敢而真诚的坦露。

我读他在事功辉煌时的家信:“处兹乱世,凡高位大名重权,三者皆在忧危之中。余……寸心惕惕,恒惧罹于大戾。”读他在晋升大学士位极人臣时的家信:“人以极品为荣,吾今实为苦恼之境,然时势所处,万不能置身事外,亦惟有做一日和尚撞一日钟而已。”读他在家业鼎盛时的家信:“吾则不忘蒋市街卖菜篮情景,弟则不忘竹山坳拖碑车情景。昔日苦况,安知异日不再尝之。”读他即将告别人世时所写的日记:“败叶满山,全无归宿。通籍三十余年,官至极品,而学业一无所成,德业一无所许。”

每当我读到这些文字时,我都能明显地感受到他内心深处的无奈、忧郁、悲凉甚至恐惧,与无论褒者所说的一代完人千古楷模,还是贬者所说的元凶刽子手,都有着极大的反差。它究竟是此人的独特个性,还是一切成就大事业者共有的心绪?它是中国文化所培养的士人难以消除的万古之愁,还是全人类英才都无法摆脱的生命之苦?不管怎样,我得感谢这批文稿的作者。他以老到娴熟的文字功力,为我们留下这千余万言的翰墨,提供了一个如此丰厚、如此细腻、如此真切的生命个案,给一切有志于探索人生奥妙的后人以一份完备的原始材料。

此人就是曾国藩。

我决定以他为主人公写一部书。他所处的时代是那样的风云激荡,他的历史形象是那样的富有争议,他的内心世界是那样的丰富复杂,要写好这个人物,非借助文学元素不可;否则,决不可能生动鲜活、血肉丰满,更不可能走进他的精神与心灵之中。于是穷八年之思,有了这部长篇历史小说《曾国藩》。

是为短序。

唐浩明

甲午中秋于长沙静远楼

“富不过三代”“君子之德,五世而斩”“三十年河东,三十年河西”……诸如此类的俗语名言都揭示着家族和社会发展的相同规律,那便是兴亡有时、盛衰无常。古往今来,许多能人智士都希望通过自己和子孙后代的努力,维持家业兴盛,防止门第衰落,但往往事与愿违,只有极少数家族很好地摆脱了“其兴也勃焉,其亡也忽焉”,做到了令人羡慕的长盛不衰,其中最具代表性的便是湘乡“曾氏”家族。

据统计,两百多年来,自曾国藩以下八代人中无一“败家子”,曾氏家族至今190余年间,共培养了有名望的人才240余人,有近两百人接受了高等教育,其中相当一部分留学欧美或日本等国,取得博士、硕士和获得院士、教授、研究员、高级工程师等职称的多达百余人,形成了一个名声远播的华夏望族。

家族的兴盛离不开人才的培养,如何培养人才成了众多家长思考的问题。魏晋时谢安时常抓住契机对自己的子侄进行教育,面对纷扬的大雪,他适时引导子侄用合适的语言来形容,谢朗“撒盐风中差可拟”和谢道韫“未若柳絮因风起”便是其中佳作。

曾国藩长期在外做官或带兵,和子侄在一起时间颇少,耳提面命机会不多。但他常常通过家书对子弟们进行教育,特别是每一次危急时刻他都会留下一纸“遗书”,深陷祁门时,叮嘱儿子纪泽、纪鸿长大后不要涉历兵间。重申“八本三致祥”的家教:读书以训诂为本,作诗文以声调文本,养亲以得欢心为本,养生以少恼怒为本,立身以不妄语为本,治家以不晏起为本,居官以不要钱为本,行军以不扰民为本;孝致祥,勤致祥,恕致祥。

曾国藩临终之时,将自己一生人世之得归纳四条,作为遗训传于后世:“一曰慎独则心安,二曰主敬则身强,三曰求仁则人悦,四曰习劳则神钦”,“慎独、主敬、求仁、习劳”都是修身的内容,而“心安、身强、人悦、身钦”则是修身的效果。这些修身涉及如何处理对己、对人、对社会国家甚至对鬼神的关系,这是曾国藩一生的修己之道,也是他一生学问、事业成功的基础,更为其子孙留下了一笔宝贵的财富,为其家族长盛不衰、代有人才提供了重要的精神支撑。