-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

从探秘生命的密码

到共话餐桌未来食物

从五彩斑斓的植物世界

到人工智能与诗意田园的美丽邂逅.....

9月24日至29日

华中农业大学20位青年科学家

陆续与2022级新生面对面

聊科学、谈梦想,话未来

引导学子们步入大学学术殿堂

在学生综合服务楼103,动物科学技术学院、动物医学院彭贵青、申邦以及水产学院张旭杰三位青年科学家与来自不同学院的同学共同探秘疫苗设计的奥妙与未来。

申邦回答同学们提问(陈柄先 摄)

动物科学技术学院、动物医学院申邦老师从每个人一出生就要接种各种疫苗出发,分享了疫苗作为健康卫士对人的重要意义,他从英国科学家爱德华·詹纳(Edward Jenner)研究、推广牛痘疫苗预防可怕的天花病开始,分享了百年疫苗开发史。他说:“疫苗研究还需要大家不断去努力,也是年轻一代可以贡献智慧和才华的地方。”

彭贵青与同学们分享( 陈柄先 摄)

动物科学技术学院、动物医学院彭贵青教授从早期天花疫苗、狂犬疫苗等减毒疫苗的探索,谈到科学家们执着追求,矢志不渝只为研发更好的疫苗的故事。他表示,科学研究需要从实践到理论再到实践,才能产生真正经得起考验的创新。他还讲述了动科动医学院方六荣老师当年在本科生期间为伪狂犬病病毒鄂A株分离所做出的贡献,以此勉励大家勇于挑战、敢于创新,用心发现。

张旭杰与同学们交流(陈柄先 摄)

水产学院张旭杰老师介绍了鱼用疫苗的特殊性、研发挑战以及目前发展现状。他说,国内水产疫苗起步晚,目前仅获批了7个国内研发的疫苗,但已经有更多疫苗正在申报中,已经进入快速发展阶段,期待更多有志之士加入到鱼用疫苗研发当中。

“我们能否研发一支可以应对任何变异的新冠疫苗?” “可否让疫苗接种像洗脸一样简单?”师生之间,老师之间争相提问,现场氛围热烈。植物科学技术学院智慧农业2204班万可表示,参加这场活动,自己收获很大,更加坚定了自己对水产方面的学习兴趣。

在学生综合服务楼103,植物科学技术学院李林教授、信息学院朱容波教授、工学院廖宜涛教授、公共管理学院曾晨教授与近60名新生一起,共话“大数据时代的沃野千里”。

青年科学家面对面活动现场(匡敏 摄)

李林教授与同学们分享自己的成长经历(匡敏 摄)

李林教授结合自己的成长经历,带领新生们回溯了我国从农业1.0到农业4.0的发展历程。他表示,智慧农业代表着未来农业的发展方向,他希望与同学们一道,把握时代机遇,用大数据、物联网等工具,以新的视角重新审视农业与生命科学发展中的问题,突破中国农业发展的瓶颈,为引领科技创新、行业发展和社会进步贡献自己的一份力量。

朱容波教授与同学们分享交流(匡敏 摄)

朱容波教授和同学们分享了自己“希望动植物能与人对话的憧憬”和对武侠剧中“扫地僧”超强感知能力的思考,并由此逐步踏入“智能感知”领域研究的心路历程。他期待着和同学们一起,瞄准农业中更多未知领域探索,真正实现让农作物与人类“对话”,为提升农业生产效率贡献力量。

廖宜涛教授与同学们分享自己的成长故事(匡敏 摄)

廖宜涛教授围绕“创新”“分析”和“选择”三个关键词和同学们分享了自己的成长体悟。他告诉同学们,促进农机化和农机装备转型升级,除了要吸收发达国家的先进经验,还要结合中国农业发展的实际现状与问题不断创新,才能真正实现为民解忧。他希望同学们在学习和科研中,通过细心的观察、分析,找到解决问题的突破口;认真做好大学里的每一个选择,不负韶华,为建设自己的美好未来而努力奋斗。

曾晨教授与同学们共话“数据的感知”(匡敏 摄)

曾晨教授从生活中的数据说起,为大家描绘了生活中、天空中和地面上中的数据感知方式及其应用。她希望同学们在大学期间学会感知数据,从海量数据中寻找科学规律,掌握筛选和加工数据的方法,让海量数据成为信息和知识,从而更好地为我所用。她勉励同学们,无论学习什么专业、从事什么工作,要时刻想到国家和人民的需求,用顶天立地的研究成果,为服务国家战略贡献力量。

一位新生与老师们互动交流(匡敏 摄)

“当前我国在智慧农业领域有哪些后发优势?又面临哪些挑战呢”在活动自由交流环节,来自工学院农业工程2004班的一位新生提出了自己的思考。老师们认为,相较于国外,我国在智慧农业领域发展起步较晚,当前农业技术市场还不够成熟,还有许多关键的核心技术有待突破,但优势在于,我们拥有了更多经验和技术可以学习借鉴,且中国在人工智能领域的发展已经在世界上处于领先地位,凭借中国人的勤劳、勇敢和奋进精神,我们受制于人的时间不久了。

“解析生命的密码”活动现场(晏华华 摄)

在大学生活动中心报告厅,四位青年科学家以“解析生命的密码”为主题,将2022级新生的思绪引至广阔无垠的科学世界。

水产学院青年科学家白旭峰讲述了自己12年潜心水稻育种,发现控制水稻产量的关键基因,并培育出一种稳产、高产的水稻新品种,随即又在张启发院士等专家的带领下,秉持“双水双绿”理念,探索“稻虾共作”田间奥秘的“跨界”科研故事。他希望和同学们一道,促进“绿色水稻”和“绿色水产”协同发展,做优做特绿色稻米、绿色水产等“双绿”产品,为实现生态保护、产业兴旺、农民富庶、乡村美丽的目标贡献力量。

王茂军分享棉花纤维变长变白的秘密(晏华华 摄)

植科院青年科学家王茂军介绍了全球基因组测序研究的进展和趋势,带领同学们了解“生命密码的解析与设计”,并为同学们阐释了基因影响棉花纤维长度和颜色的原理,以及如何通过育种技术,让棉花的纤维又长又白的奥秘。他告诉同学们,种子是农业的芯片,种质资源是种子的芯片,未来育种将以人工智能为依托,采用基于基因组选择模型的表型预测,以及基因组定向改造技术,实现智能育种决策。他希望更多人为打赢棉花种业翻身仗提供技术支撑,让中国棉花灿烂绽放。

谢卡斌介绍基因编辑技术(晏华华 摄)

植科院青年科学家谢卡斌回顾了自己接触CRISPR/Cas9基因编辑技术,并着手相关科研的经历,他为同学们介绍了基因编辑技术的原理,并表示,水稻的4万个基因中,人类已知的不到10%,还有90%是未知的,这些都等着你们来探索。他鼓励同学们朝着未知世界发起冲击,勇闯科学“无人区”。

刘小磊分享基因与表型的关系(晏华华 摄)

动科动医学院刘小磊教授回顾了基因与表型奥秘研究的历史,带领同学们分析了基因与表型奥秘研究的当前热点,他指出,全基因组关联分析可以助力预测疾病和动植物经济性状,基因组预测还可以帮助人们科学的“算命”。他希望和同学们一道,结合生物组学大数据来解决育种问题,以统计遗传学和育种的算法创新、生物组学数据库创建、智能表型组学方法及设备创制为特色,支撑动物育种科技发展,用最少的资源生产出满足人类需求的动物产品。

生科院2022级新生范陈承提问(晏华华 摄)

活动结束后,一位新生意犹未尽地与老师交流(晏华华 摄)

活动结束师生合影(晏华华 摄)

活动现场(彭雨格 摄)

在大学生活动中心报告厅,水产学院高泽霞教授,食品科学技术学院王鲁峰、李二虎副教授做客“青年科学家面对面”,与大一新生畅谈“餐桌上的未来食物”,探寻食物中蕴含着的科学秘密。

高泽霞老师分享自己与鱼的故事(彭雨格 摄)

高泽霞教授带领同学们回顾了我国渔业的发展历程,并和同学们分享了她和团队历时10年培育“无刺”武昌鱼的科研故事,她希望同学们用无限想象力创造农业的美好未来,用不懈奋斗定义美好青春。

王鲁峰老师与新生提问互动(彭雨格 摄)

王鲁峰老师带来了自己研制的低糖低脂冰激凌分发给同学们品尝,他带领同学们回溯了现代食品加工的渊源,并与同学们分析了饮食与人类健康的关系。他表示,希望能用科学的手段去改造食物,调整食物成分的同时,不改变食物本身的口感,让大家更好地享受健康、有营养的食品。

同学们品尝王鲁峰老师研制的低糖低脂冰激凌(彭雨格 摄)

李二虎老师讲述自己与葡萄酒的故事(彭雨格 摄)

李二虎老师则讲述了自己二十多年从事葡萄种植与加工研究的故事,他希望同学们都能专注与自己喜欢的方向,并长期坚持下去。

“如何自主进行学习?”“如何平衡好学习与学生工作等事务?”“新生如何接触科研?”三位老师表示要给自己规划明确具体的目标,养成良好的习惯;合理规划自己的时间,学会坚持,学会拒绝,将时间与经历放在有意义的事情上;要虚心向别人请教,多拓宽自己的知识面。

活动现场(徐行 摄)

活动现场(徐行 摄)

在大学生活动中心报告厅,园艺林学学院徐强教授、傅小鹏教授和植物科学技术学院文静副教授与新生一起探寻“五彩斑斓的植物世界”。

徐强老师讲述柑橘的“前世今生”(徐行 摄)

徐强从柑橘历史讲起,向同学们介绍了4000年前酸橙如何通过自然变异、偶然选择、驯化改良,成为今天口感上佳、品质纯良、四季皆有的柑橘的历程。他希望同学们在大学阶段带着疑问探索未知,将揭开科学问题神秘面纱作为一种精神富足的过程,真正让自己的大学生活如植物世界般五彩斑斓。

文静老师讲述多彩油菜花的故事(徐行 摄)

文静老师为同学们讲述了油菜的分类和常见甘兰型油菜的“前世今生”,并结合自己的研究经历为同学们介绍了油菜花橙花和白花形成的分子机理以及油菜花红色系花色形成的分子机理。她希望同学们在感受“油菜花开遍野,田园诗意落凡尘”的同时,用油菜为人类创造美好生活。

傅小鹏老师带领同学们走进神奇的“花花世界”(徐行 摄)

傅小鹏为同学们介绍了中国十大名花、地球上品种最多的花,以及花卉的“姿”与“色”等知识,并用丰富多彩的“花境”带同学们领略了千姿百态的花卉世界。她表示,植物世界是五彩斑斓的,需要同学们带着发现的眼睛和对生活的热爱,找寻心中五彩斑斓的世界。

同学们踊跃提问(徐行 摄)

三位青年老师带领新生走进五彩斑斓的植物世界(徐行 摄)

在学生综合服务楼103,信息学院王玉龙教授、工学院丁幼春教授、植物科学技术学院杨万能教授与60余名新生相约,畅聊人工智能与诗意田园的美丽邂逅。

王玉龙教授与同学们分享交流

信息学院王玉龙教授从“机器学习发展”“发展历程”“发展趋势”三方面向同学们介绍了人工智能的发展概况,他以Geoffrey Hinton坚持研究神经网络获得图灵奖,最终成为“AI深度学习鼻祖”的例子告诉同学们,不要盲目追求热点、潮流,坚持心中所爱,总有一天能发光发热!

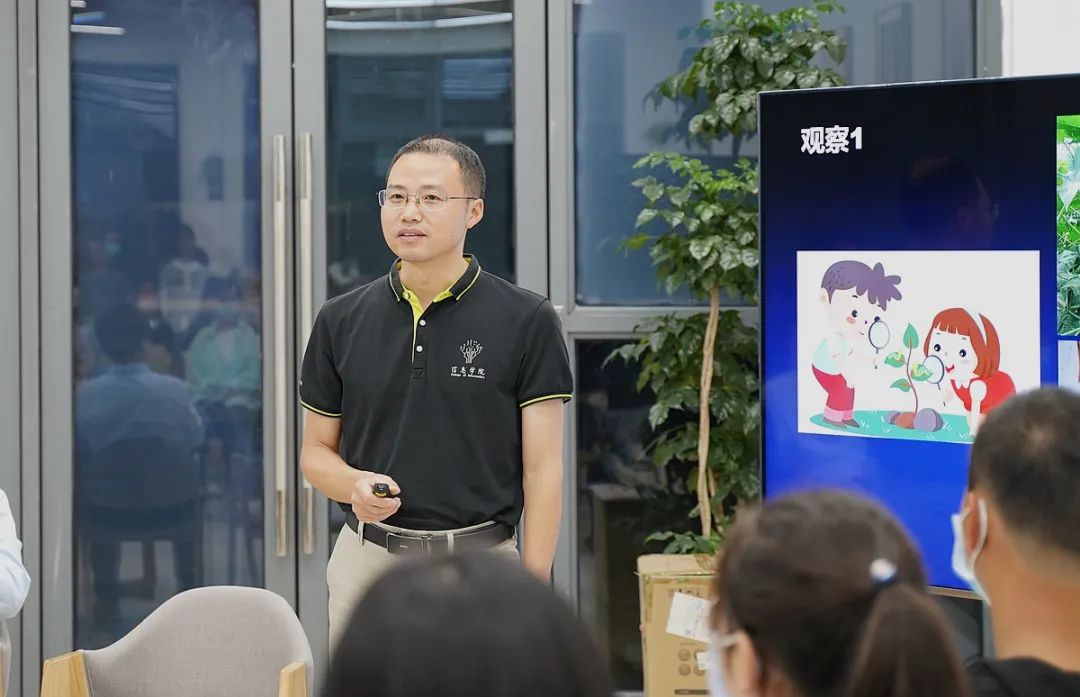

丁幼春教授向同学们介绍人工智能农机(刘涛 摄)

丁幼春教授向同学们介绍了AI在农机领域的应用及人工智能农机的工作原理。结合华中农业大学毕业巡游中的无人驾驶机车“工小航”搭载的无人驾驶自动导航系统研究实践,丁幼春介绍了团队未来的研究方向。他希望通过AI在农业领域的运用,真正实现装备解放人的劳动力,改变传统农业模式,构建智慧农业蓝图。

“目前,智慧农业成本相对较高,如何说服农民用高成本农具生产低利润产品?智慧农业的未来在哪里?”工学院农业工程2205班熊宇凡向丁幼春老师提出疑问。丁幼春肯定了熊宇凡的思考,他表示,“体农户利润少,但农业规模化之后效率提高、利润率提高,负担人工智能农机不是问题。另外,设备贵源于关键技术被制约。我们要突破‘卡脖子’技术,降低设备成本,实现技术和产业的突破。”

杨万能教授与同学们分享自己的成长经历(刘涛 摄)

杨万能回顾了自己因一次偶然的科研合作开启以人工智能技术“照相”预判作物质量和产量研究,从此便在该领域深耕的故事,并与同学们分享了自己对智慧农业发展的认识。他表示,学校、国家、农业的发展需要大量智慧农业人才,智慧农业领域研究是有趣的、有挑战性的工作,值得做一辈子,他鼓励同学们以强农兴农为己任,敢于创新、敢于质疑、大胆尝试,为推动我国智慧农业的发展贡献华农力量。

认真听讲的同学们(侯国涛 摄)