-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

编者按

奋斗擦亮青春底色,实践担当时代重任。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求,校团委以“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题组织开展暑期社会实践活动。沈航学子精心组建团队,精细活动衔接,以理论宣讲、政务实践、志愿服务等形式回到家乡、深入基层,在亲身参与中了解国情、感知社会,满怀爱党爱国、担当作为的热情,将青春投入为人民服务当中。

习近平总书记曾指出:“要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护,更好满足人民日益增长的精神文化需求,推进文化自信自强。”为深入学习贯彻习近平总书记关于非物质文化遗产保护工作和乡村振兴重要指示精神,沈阳航空航天大学拾遗辽梦非遗保护公益团队积极响应党和国家号召以及全省文旅产业振兴发展大会号召,开展校地文旅项目合作。

7月24日—26日,拾遗辽梦团队奔赴抚顺、本溪开展暑期社会实践,拜访了琥珀雕刻等八个非遗项目的代表性传承人。为进一步了解和保护辽宁省内的非物质文化遗产项目,团队实地调研、考察,深入了解非遗项目现状,推动非遗保护与传承工作,树立对非物质文化遗产的保护、传承的责任意识,增强文化强国的自信心,弘扬中华优秀传统文化,助力乡村振兴。

一

自然与文化的交汇:

树立文化自信,赓续文化基因

万物有所生,而独知守其根。琥珀、煤精、紫云石等,每一块原石都是大自然的精灵,在匠人的手中蜕变成精美的作品,实现自然与文化的交汇、传统与创新的对话。拾遗辽梦团队牢记总书记嘱托,不断加强自然和人文遗产保护工作,对琥珀雕刻、石雕(煤精雕刻)和本溪桥头石雕进行了走访调研,探索非遗项目背后的自然和文化的奥秘。

琥珀雕刻

妙手重塑光阴

党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央的引领推动下,我国文化遗产保护传承工作取得显著成就,抚顺琥珀雕刻作为国家级非物质文化遗产享誉全国,远销国外。团队调研第一站就来到抚顺拜访了琥珀雕刻国家级代表性传承人——陈焕升老师。陈老师用二十余年的时间与琥珀对话,一双妙手丈量着中国传统文化的深度,让原石跨越千年光阴,以新的姿态熠熠生光。

陈老师向团队介绍到,琥珀的雕琢工序复杂,制作一件琥珀雕刻品需要经过采料、选料、切皮、造型等数十道工序才可完成。一件作品下来,短则几周,长则数月。所以每件琥珀艺术品的诞生,都是匠人们用才思和毅力打磨而成的。

琥珀雕琢 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

习近平总书记曾作出重要工作指示:“我们一定要重视历史文化保护传承,保护好中华民族生生不息的根脉”。陈焕升老师积极响应党的号召,坚持到学校讲学,让更多年轻人走进琥珀雕刻的世界。陈老师不仅为团队介绍了琥珀雕刻的相关情况,还分享了他的社会经验和处事准则,以自己的实际行动践行着“守其根”的匠人精神。与老师交流后沈阳航空航天大学实践团队成员都觉得受益匪浅、感触颇深。

与陈老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

拾遗辽梦团队的积极调研和宣传非遗的系列活动得到了陈老师的肯定和鼓励,他相信未来会有越来越多的年轻人肩负使命,弘扬中华优秀传统文化,让“文化遗产成为坚定文化自信、建设文化强国的宝贵资源,为实现中华民族伟大复兴凝聚起强大精神力量。”

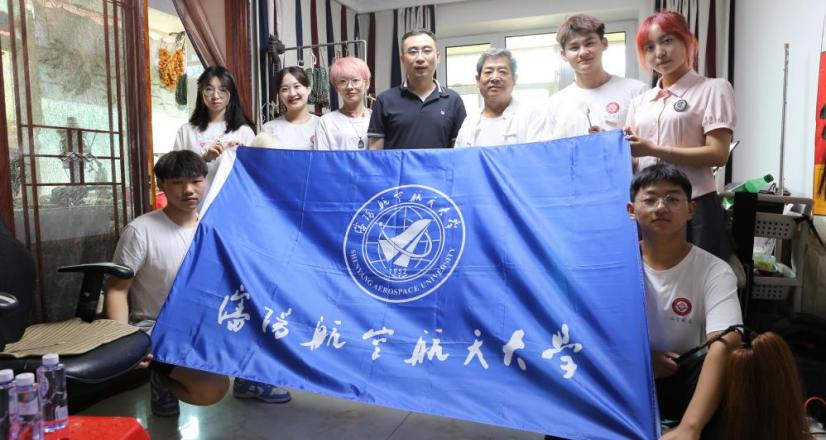

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

石雕(煤精雕刻)

洗尽铅华呈一色

千年文脉绵延不绝,煤精自形成至今已有约3000万年的历史,而煤精雕刻的滥觞可追溯到20世纪初年,至今已传承至第七代,拾遗辽梦团队此次拜访的是第五代传承人程彬老师。程老师出身于武术世家,研究煤雕已有四十余年。程老师向团队展示了他在多年的雕刻实践中,融合自己擅长的武术技巧所创造的独特的煤雕刀法以及他的创作灵感和作品所暗含的寓意,帮助团队更深入地了解煤精雕刻作品。

与程彬老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

一刀一刻皆匠心,感谢可爱的手工匠人,把煤精这种稀有独特的宝玉,以另一种优雅的形式留在辽宁,展现在世人的视野中。未来拾遗辽梦团队将和程彬老师一道传承、发扬这项传统技艺,共同探索适合非遗发展的新路径、新方法,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

本溪桥头石雕

精雕若天成

本溪桥头石雕是历史悠久的民间雕刻艺术,源于明末清初,现为省级非物质文化遗产。本溪桥头石雕原材料青紫云石,石质坚硬、色泽明亮、紫若沈檀、青如碧空。石雕艺人施以刀工,不用着色,便可异彩天生,雕成花样繁多的石雕作品。

7月25日早,拾遗辽梦团队与辽砚第四代传承人章永军老师进行了亲切交谈。章老师自幼酷爱民族文化,尤擅书法。多年来,他博采众家之长,大胆创新,创造了刀刻书法石上飞刀。章老师为团队亲自演示了雕刻的过程并介绍了作品的寓意及创新点,使沈阳航空航天大学实践团队成员对桥头石雕有了更深刻的理解。

桥头石雕 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

告别章老师前,他将一幅题字为“放飞梦想”的亲笔书法赠与团队并与团队合影留念,希望团队在弘扬传统文化的道路上能够守根、铸魂、传承、创新,更有力地推进中国特色社会主义文化建设。

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

二

手工艺与文化的融合:

编织文化记忆,延续历史文脉

从一缕毛糙的马尾到一柄精致的拂尘、从一块黯淡的木板到五彩斑斓的木版年画,这些非遗手工艺品不仅是艺术的体现,更是中华文化的注脚,将古老文明的独特性和多样性传递给世界。习近平总书记在陕西考察时也曾指出:“民间艺术是中华民族的宝贵财富,保护好、传承好、利用好老祖宗留下来的这些宝贝,对延续历史文脉、建设社会主义文化强国具有重要意义。”拾遗辽梦团队积极响应总书记号召,拜访了拂尘制作技艺、砚台制作技艺(松花石砚)、本溪满族剪纸、传统木版年画等非遗项目的代表性传承人,挖掘文化遗产的丰富内涵。

拂尘制作技艺

缥缈拂尘埃

拂尘,亦称拂子、云展,源于东汉,有着两千多年的文化底蕴,是远古以来中华独具的手工艺品。抚顺民间艺人陈凤来三代传承,陈家祖上便已掌握拂尘制作技艺,可追溯到明末清初。7月24日下午,团队来到抚顺市顺城区拜访了陈凤来老师及其女儿,陈老师热心地向团队介绍了拂尘制作技艺的发展历史和传承现状。以陈凤来老师为代表的抚顺地区的拂尘制作技艺承袭了传统的制作方法,坚持采用纯手工制作,复杂繁琐,工艺独特,细致精美,影响广泛。

拂尘作品 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

团队参观时,很多队员亲身体验了制作拂尘的部分步骤,陈凤来老师慷慨地分享了他的创作技巧和艺术见解。陈老师不仅耐心地解答了团队的问题,还给予了有关非遗创新发展的宝贵建议。沈阳航空航天大学实践团队成员向陈老师表达了由衷的感谢。

与陈老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

参观拂尘传承人老师的工作室是一次令人难忘的体验,而陈凤来老师本人精益求精的创作态度和传承中华优秀传统文化的决心更让人印象深刻。团队离开工作室时,决心要传播更多承载中华文化、中国精神的价值符号和文化产品。

砚台制作技艺

低调奢华砚生辉

一方老砚台,兼具自然造化与人工雕琢的鉴赏之美,凝聚人文精神与渊源典故的华彩,蕴蓄传统手工艺文化的历史之光。本溪有一种石质坚密、细腻、温润,纹理色泽清晰的石材——松花石,在明末,它“加入”制作砚台的行列,并深得清朝康雍乾三代皇帝喜欢,在砚台界占了一席之地。松花石砚,作为“中国十大名砚”之一,其制作技艺被列入国家级非物质文化遗产名录,时至今日,已经传承五代。

7月25日上午,团队随从松花石砚制作技艺第五代传承人侯纯欣老师参观了本溪松花石砚展览馆,侯老师详细介绍了各类仿制宫廷制砚的雕刻工艺、流程及历史渊源,并向团队展示了紫霞堂新研发的砚石作品及一系列文创作品,并共同交流探索如何使文创产品能更好地融入现代生活,解决砚台受众小的痛点。

与侯纯欣老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

侯纯欣老师作为非遗传承人,在新时期松花石砚制作技艺发展道路上,承接衣钵,奋力求索,拾遗辽梦团队将同侯老师一道,努力使这项工艺代代传承,发扬光大,共同守护好中华民族的文化瑰宝和珍贵技艺。

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

本溪满族剪纸

一刀一剪龙凤舞

本溪满族剪纸是满族传统文化的重要组成部分,发展至今已有300多年历史。本溪满族剪纸代表性传承人刘桂芝老师向团队介绍了本溪满族剪纸的风格特点、审美特征、练习技巧等,还为大家亲自示范“小元宝”“小老鼠”“满族立体小人”等多种形式的剪纸花样与剪纸技巧,内容由浅入深,讲解细致易懂。

与刘桂芝老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

团队此行不仅结识了刘桂芝老师,更有幸与刘老师达成合作意向,预计在教师节共同推出本溪满族剪纸系列文创产品,向人民教师表达真挚的感激与问候,同时推动非物质文化遗产走进寻常百姓家, 走进人们的视野、融入人们的生活。

与刘桂芝老师合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

传统木版年画

刻刀里的乡土情怀

桓仁传统版画源于满族民间习俗,既有历史、传说、风物,又融合了辽东地域特色和民族文化,形成了富有强烈个性风格和浓郁民族民俗韵味版画艺术。

7月26日下午,团队来到桓仁满族自治县拜访了传统木版年画代表性传承人任凤山老师。任老师的工作室充满了浓厚的艺术氛围,到处都摆放着他的作品和木版年画的工具。任老师还为团队展示了雕刻木板的过程。

任凤山创作剪纸作品 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

任凤山老师向团队讲解了木版年画的历史和技艺。他详细介绍了木版年画的制作过程,从木材的选择到设计、雕刻、上色和印刷,每一个步骤都需要耐心和精湛的技巧。任老师还展示了他的一些作品,每一幅画都细致入微地刻画了传统中国文化和民俗风情。

与任凤山老师交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

采访中,任凤山老师强调了对木版年画传统的尊重和创新的重要性。他表示他致力于保护和传承传统技艺,同时还在创作中注入了自己的创意和现代元素,使木版年画焕发出新的生机和活力。

采访结束后,团队深受启发和感动。任凤山老师对木版年画的热爱和才华令人敬佩,他的努力和奉献是传承传统文化的宝贵财富。我们相信,有像任凤山老师这样的传承人,木版年画艺术将继续在新的时代焕发光彩。

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

传统木版年画

木板上的风土人情

在采访任凤山老师后,拾遗辽梦团队驱车赶往附近的桓仁版画艺术工作室,拜访了另一位传统木版年画代表性传承人陈东明老师。陈老师的桓仁版画工作室作为木版年画传承的重要阵地,为传统艺术的保护和传承做出了巨大贡献,创作出多个与时俱进的版画作品,如山东烟台红色文化版画作品、建州女真陈列馆壁画等。工作室一共分为两层,一层墙面上挂满了各式各样的年画作品,二层放满了课桌、课椅、雕刻工具,为有意向学习木版年画技艺的学生、青年提供练习资源。

陈东明老师向团队讲解了木版年画的历史和制作过程,每一个步骤都需要耐心和精湛的技艺。随后,陈老师又向团队展示了一些作品,其中一幅《朝鲜族的清明上河图》尤为引人入胜,很好地展现出朝鲜族的全部风俗习惯和民俗,这幅作品创作了三年之久,凸显了中国传统文化的魅力。

采访中,陈东明老师强调了传承传统文化的重要性并为年轻一代接触非遗提出了宝贵建议:了解传统文化,发扬传统技艺,同时不忘创新和创造。他鼓励年轻人保持对艺术的热情,勇于探索和尝试,为木版年画的传承和发展贡献自己的力量。

陈老师的桓仁版画工作室作为木版年画传承的重要阵地,为传统艺术的保护和传承做出了巨大贡献。采访结束后,拾遗辽梦团队与陈老师合影留念,并在传统木版年画发展新方向上达成共识,未来将共同探索“非遗+校园”“非遗+研学”等新方向,逐步推进非遗跨领域融合发展,赋予非遗新动力、新活力!

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

三

寻访历史足迹,厚植家国情怀

青年在行动

桓仁是世界文化遗产地,也是辽东历史文化名城,人文荟萃,风物清嘉,在清光绪三年(1877 年)设治建县后,便吸引了大批的汉族移民落户,也带来了大量的民间手工技艺,使桓仁地区的民间文化得到空前的繁荣和发展。桓仁非物质文化遗产展示馆便是桓仁特色地域文化的缩影。

7月26日下午,团队抵达非物质文化遗产展示馆,与展馆相关负责人取得联系并展开交流。在参观过程中,沈阳航空航天大学实践团队成员了解到了桓仁县非遗文化——桓仁县满族荷包、辽东条编技艺、高丽青瓷等,借助实物、图片资料、文字介绍、多媒体演示以及通过和负责人的交流,形象直观地了解了展品的制作工艺、历史渊源等情况。

和负责人的交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

驻足细观,大家从一件件展品上,窥见工匠们的高深技艺,领略到朝鲜古代瓷艺等古老技艺的无限风采,也深入了解了桓仁县非物质文化遗产资源风貌和保护成果,感受到了桓仁深厚的文化底蕴。

和负责人的交流 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

参观非物质文化遗产陈列馆后,沈阳航空航天大学实践团队成员与场馆负责人合影留念,团队未来也将在校园内建立非遗体验中心,学习借鉴陈列馆的优秀之处,为非遗宣传提供地点基础,助力非遗文化的宣传和发展。

团队合影 沈阳航空航天大学实践团队成员 拍摄

沈阳航空航天大学全面落实立德树人根本任务,把社会实践作为培养应用型人才的重要抓手,着力构建社会实践与爱国主义教育、爱辽兴辽教育、乡村扶贫振兴、航空航天精神培育、专业认知和宣传相结合的“五结合”协同育人实践体系。引领广大青年在社会实践中用双脚丈量民情,用知识回报社会,用心灵感受责任,把爱国情、强国志、报国行自觉融入新时代,在扎根祖国大地的生动实践中受教育、长才干、作贡献,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献青春智慧与力量,用实际行动践行“请党放心,强国有我”的青春誓言。