-

蓄力100%!运动会高能剧透,速来围观!辽宁科技大学2025-05-14

蓄力100%!运动会高能剧透,速来围观!辽宁科技大学2025-05-14 -

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20 -

2025运动会校园行|决赛!我们运动真的“会”!!辽宁科技大学2025-05-17

2025运动会校园行|决赛!我们运动真的“会”!!辽宁科技大学2025-05-17 -

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21 -

荣耀时刻!第五十三届运动会圆满落幕,每一帧都是青春辽宁科技大学2025-05-22

荣耀时刻!第五十三届运动会圆满落幕,每一帧都是青春辽宁科技大学2025-05-22 -

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28 -

开幕!花YOUNG青春,当“燃”不让!辽宁科技大学2025-05-15

开幕!花YOUNG青春,当“燃”不让!辽宁科技大学2025-05-15 -

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20

2025运动会校园行 | 活力燃赛场,奋进创辉煌辽宁科技大学2025-05-20 -

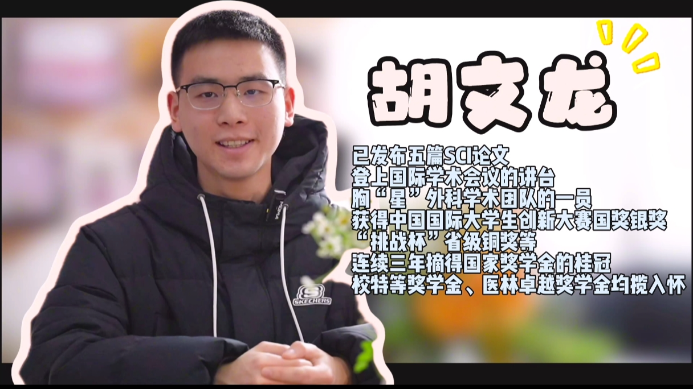

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13 -

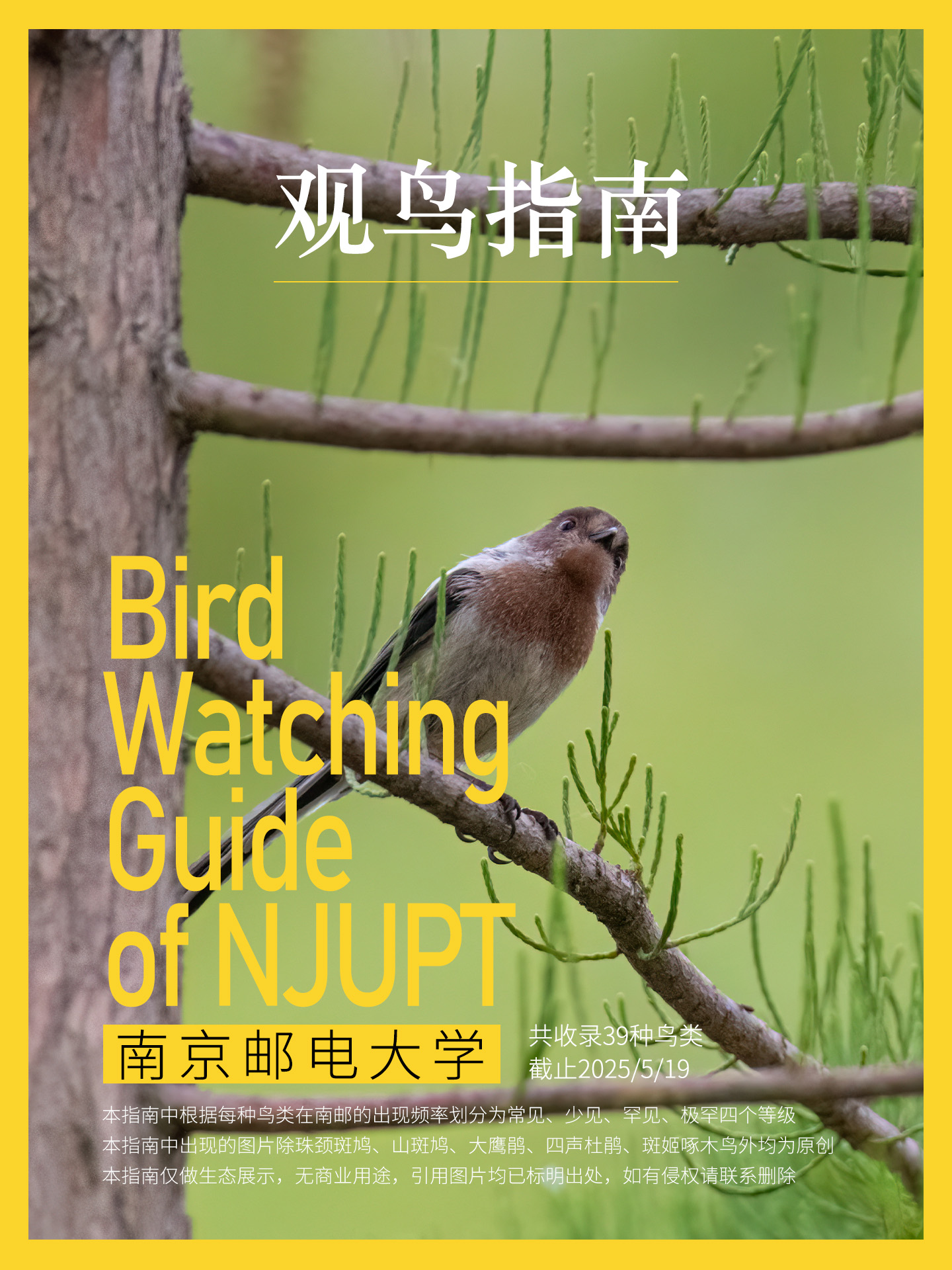

今天,5月22日是世界生物多样性日南京邮电大学2025-05-22

今天,5月22日是世界生物多样性日南京邮电大学2025-05-22

【情景1】

小爽是个性格开朗、热情外向的学生,但他有个不好的习惯,就是在舍友们讨论事情时,总是急于表达自己的观点,很少认真倾听他人的想法。有一次,宿舍集体商量如何布置宿舍以迎接文化节的评比,舍友们纷纷提出了自己的创意和建议,有的说可以用手工艺品装饰,有的提议制作主题海报。然而,小爽没等大家说完,就大声宣布他的计划,要购买大量的彩带和壁纸来装扮,完全不顾及舍友们之前的提议。结果,在布置过程中,大家意见不合,产生了激烈的争吵,原本欢乐的氛围变得紧张压抑,宿舍关系也出现了裂痕。

【情景2】

小敏和好友一起参加志愿者活动,活动结束后,好友兴奋地和她分享在活动中的所见所闻,以及自己内心的感受,比如看到受助者的笑容时的感动,还有对团队协作的新认识。但小敏却一边听一边刷着社交媒体,只是偶尔敷衍地应和几句。好友察觉到她的不专心,感到很失望,觉得自己的热情没有得到回应,两人之间的关系也因此变得有些疏远。

这些情景在大学生活中并非个例,它们反映出了大学生在沟通中的倾听误区:一是心不在焉的倾听。在这个信息爆炸的时代,大学生们每天接触着大量的信息,手机、电脑等各种电子设备时刻吸引着他们的注意力。在与人交流时,他们往往难以摆脱这些干扰,导致无法全身心地投入到倾听中。就像在前面提到的同学分享志愿服务的体验时,小敏却一边听一边刷着社交媒体,根本没有把注意力放在同学的发言的上,从而使得两人之间的关系也因此变得疏远。二是先入为主的倾听。很多大学生在听到对方说话的前几句时,就凭借自己的主观印象和以往的经验,在心里对对方的观点做出了评判,之后便不再认真倾听后续的内容。例如,在宿舍讨论布置方案时,小爽可能在舍友刚提出用手工艺品装饰的想法时,就觉得这个方案不够新颖或者实施起来太麻烦,于是在心里否定了这个提议,进而急于阐述自己的想法。这种过早下判断的习惯,不仅让他们无法全面了解事情的全貌,还可能因为误解对方而引发不必要的冲突和矛盾。三是浮躁型的倾听。大学生们通常生活节奏较快,习惯了快速获取信息和解决问题。在倾听时,如果对方的表达不够简洁明了,或者讲述的内容稍微复杂一些,他们就容易失去耐心,表现出烦躁不安的情绪,甚至直接打断对方。比如在小组讨论作业时,有的同学在阐述自己对问题的分析过程中,可能因为思路不够清晰或者语言组织不够流畅,就会被其他同学不耐烦地打断,这不仅打击了发言者的积极性,也使得整个讨论无法深入进行,最终影响了作业的质量和团队的协作氛围。四是选择性的倾听。有些大学生只愿意听自己感兴趣的内容,对于那些与自己观点相悖或者不感兴趣的信息,就会自动屏蔽。在日常交流中,这种情况经常出现,比如在讨论社会热点问题时,有的学生只关注支持自己立场的观点和论据,而对其他不同的声音置若罔闻。这种选择性倾听的习惯,会使他们陷入思维定式,无法拓宽自己的视野,也不利于培养客观、理性的思维方式,在人际交往中还容易给人留下固执、狭隘的印象。

(用心倾听)

【三只耳朵,听透人心】

优秀的倾听者,需同时调动三只“耳朵”:

第一只耳:听事实——捕捉事件细节,厘清来龙去脉;

第二只耳:听情绪——感知喜怒哀乐,回应情感需求;

第三只耳:听需求——洞察言外之意,满足深层期待。

(倾听交谈)

1、听事实,是倾听的基础。在交流过程中,我们首先要关注对方所陈述的实际事件、情况和信息。这需要我们集中注意力,理清事情的来龙去脉、时间、地点、人物以及相关的细节。只有准确把握了这些客观事实,我们才能对事情有一个清晰的认知,为后续的回应和交流提供坚实的依据。例如,当同学向你讲述他在考试中因为忘记带准考证而遭遇的一系列麻烦时,你要清楚地倾听当时的具体情况如何、他采取了哪些补救措施等。只有这样,你才能真正理解他所经历的事情,并且在回应时给予恰当的安慰和建议,比如提醒他下次考试前要仔细检查所需物品,或者分享自己类似的经历以及从中吸取的教训。

2、听情绪,每一句话背后都可能隐藏着说话者的情绪,这些情绪是他们内心感受的直接反映。在倾听时,我们要敏锐地捕捉到对方话语中的情绪色彩,是高兴、悲伤、愤怒、焦虑还是其他情绪。比如,当朋友说 “我这次考试考得太差了,感觉自己好没用” 时,除了听到他考试成绩不理想这个事实外,更要感受到他话语中的沮丧和失落情绪。这时,我们的回应就不能仅仅局限于分析考试的情况,而应该先给予他情感上的支持,如 “我能感受到你现在很失落,但一次考试并不能代表什么,你不要太灰心”。通过这种方式,让对方知道我们理解他的感受,从而建立起更深层次的情感连接,使沟通更加顺畅和有效。

3、听需求,是倾听的更高境界。很多时候,人们说话不仅仅是为了传达事实和情绪,更是为了表达自己的某种需求,可能是寻求帮助、渴望理解、期待认可,或者是想要得到建议和解决方案。作为倾听者,我们要透过对方的话语,洞察其背后的需求。例如,同学向你抱怨社团工作太多,压力很大,表面上看他是在陈述工作情况和自己的感受,但实际上他可能是希望得到你的理解和支持,或者是向你请教如何平衡社团工作和学习生活。这时,你可以说 “听起来你最近真的很累,我很心疼你。我们来一起想想办法,看看怎么能更好地安排时间,减轻一些压力吧”。这样的回应既体现了你对他的关心,又满足了他寻求帮助的需求,有助于进一步巩固你们之间的关系。

【五步实战,助你轻松掌握倾听技巧】

第一步,保持专注。在与他人交流时,要尽可能地排除外界干扰,关闭手机的消息提醒,选择一个相对安静的环境,让自己的注意力完全集中在对方身上。同时,运用良好的肢体语言来表达你的专注,如保持眼神交流、身体微微前倾、点头示意等。眼神交流能够让对方感受到你对他的尊重和关注,身体前倾则显示出你对他所说内容的兴趣,而适时的点头可以给予对方积极的反馈,鼓励他继续说下去。

第二步,抑制评判。在倾听过程中,要避免过早地在内心对对方的观点和话语进行评断。把注意力集中在理解对方的立场和感受上,而不是急于判断对错。即使你对某些观点持有不同看法,也要先耐心听完,等到对方完全表达完自己的想法后,再以理性、客观的方式提出自己的观点和看法,这样既能保证倾听的完整性,又能避免因主观评判引发的不必要冲突,使交流更加顺畅和深入。

(倾听技巧)

第三步,控制情绪。在倾听时,学会控制不耐烦、反感等情绪,保持冷静和理智,以平和的心态去理解对方的立场和感受。如果对方情绪比较激动,我们可以先让他发泄一会儿,等他情绪稍微平稳后,再进行理性的交流和沟通。例如,当朋友因为和别人发生矛盾而愤怒地向你倾诉时,你不要急于指责他或者为对方辩解,而是先让他把心中的怒火发泄出来,然后再慢慢引导他分析事情的原因和解决办法。

第四步,避免打断。除非对方的表达过于冗长且偏离主题,或者出现一些不适当的言论,否则尽量让对方完整地表达自己的想法。打断对方不仅会打断他的思路,还可能让他感到不被尊重,从而影响沟通的氛围和效果。如果我们在倾听过程中有不同的意见或者想法,不妨先记录下来,等对方说完后再提出自己的观点,这样既能保证对方的表达权利,又能使交流更加有序和深入。

第五步,适时回应。在倾听过程中,要适时地给予反馈,要通过简短的语言或表情来回应对方,让他知道你在跟着他的思路走。除了前面提到的点头和 “嗯”“是的” 等简单回应外,还可以适时地用 “然后呢”“接下来发生了什么” 等语句引导对方继续讲述。当对方讲述完一个观点或一段经历后,你可以用自己的语言简要概括一下他的主要内容,如 “你是说,因为这次活动组织得比较仓促,所以出现了一些人员安排不合理的问题,对吗?” 这种反馈不仅能够让对方确认你是否理解了他的意思,还能让他感受到你在认真倾听,从而增强他继续交流的意愿。

(以上图片均由唐山师范学院李旭提供)

END