-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

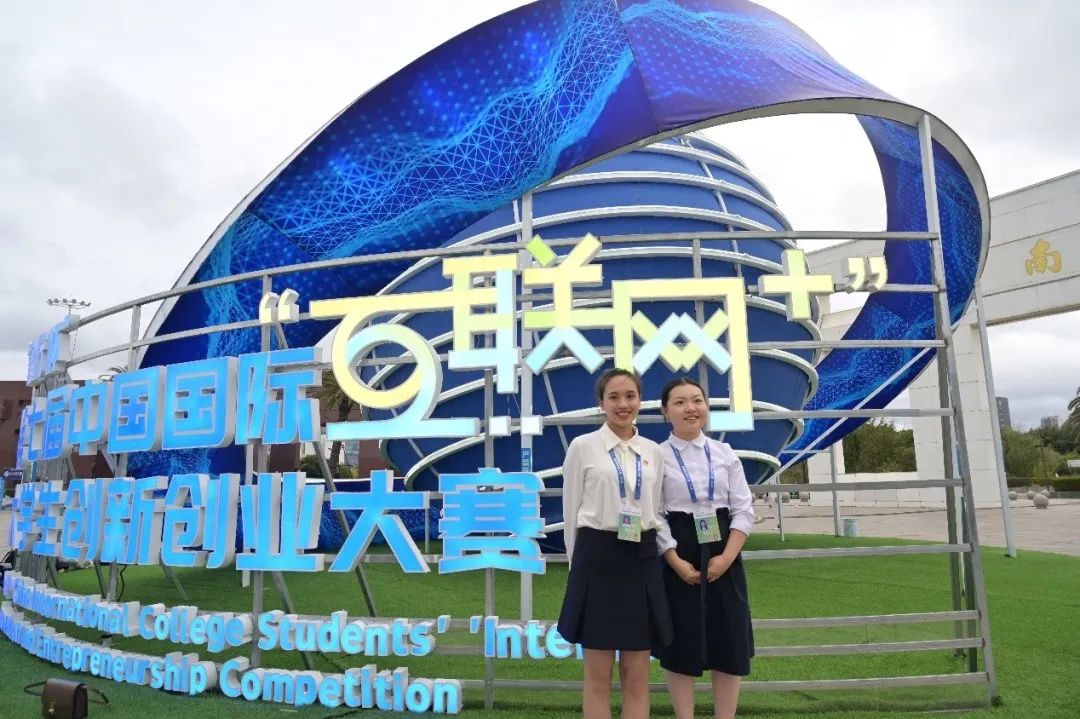

2021年10月15日,在第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛决赛中,陈玥瑚负责的“大智若渔——国内首创淡水鱼智能投喂乡村振兴工程”项目斩获银奖,这是目前为止她和团队所在的水产学院在该比赛上获得的最高奖项。

听到这个消息,一直神经紧绷的陈玥瑚松了口气:“虽然我们也很想得金奖,但是真的尽力了,也没有遗憾了。”

“我想帮农民做点事”

1999年,陈玥瑚出生在广东广州。作为一个在鱼塘边长大的女孩,陈玥瑚从小目睹了水产养殖的高风险,立志帮助渔民们摆脱看天吃饭的命运。因此,2018年6月,刚高考完的她将第一志愿填为水产养殖学专业。

专业确定后,陈玥瑚反而经历了一段迷茫的时光。我们能为水产行业做什么?水产行业未来发展的方向在哪里?这些问题不断在她脑海中浮现。为了找到答案,她翻阅了广州市图书馆几乎所有和水产相关的最新学术期刊。渐渐地,她发觉自己喜欢上了这门“能在生产一线做事”的学科。

来到西南大学的第一年,陈玥瑚就在一次专业课调研中发现鱼塘的水质污染和渔民喂鱼时的过量投喂有很大的关联,而小小的陈玥瑚当时就想到:“渔民们扛着饲料、日复一日地养鱼,最后水坏了,鱼也不一定能养好,太不容易了。”

2018年,正是“物联网”、“大数据”、“云计算”很火的一年。那时,不少人将这些新技术和畜禽养殖、农作物种植联系起来,做成了“智慧养鸡”、“智慧养猪”,不仅效率高、污染也小。在浑浊的鱼塘边,陈玥瑚第一次产生了做“智慧渔业”的念头,如果能做出智能投饵机,就可以帮助农民更轻松地养鱼。

“遇到她,是我的幸运”

对陈玥瑚而言,有点子只是第一步,她还需要同路人:“我一直觉得遇见廖玉琳是我的幸运。”

▲陈玥瑚和廖玉琳

水产学院2019级的学生廖玉琳是一位性格沉稳、思维灵活,并且爱钻研的女孩子,她刚入学就加入了老师的实验室。

2019年冬天,陈玥瑚在实验室里遇到了穿着实验服、正一门心思埋头复习的廖玉琳。陈玥瑚和这个小她一届、脸圆圆的可爱学妹无意中闲聊起了水产行业的未来,意外地发现两人对智慧渔业的看法不谋而合。她和廖玉琳一致认为:“将物联网、大数据、云计算带入水产养殖,发展智慧渔业,实现水产的自动化、智能化、少人化管理,一定是水产行业发展的大趋势。”

两个人在实验室里激动地聊到凌晨三四点,甚至忘记了第二天还有期末考试。漆黑的夜晚,实验楼空无一人,而就是在这个黑夜,她们坚定了要一起把智慧渔业做好的决心。

“智慧渔业领域在当时研究颇少,我周围没有人愿意和我一起做这件事,在整个大一,我只是默默地一个人在网上的中国MOOC大学学习物联网、大数据的课程。直到我遇见廖玉琳,我们一起分析现状、设计实验、筹划项目、请教老师、组建团队。所以说找到志同道合的人是很重要的,如果我没有遇见她,可能就不会有今天的大智若渔团队和项目了。”陈玥瑚说。

“路是一步步走下去的”

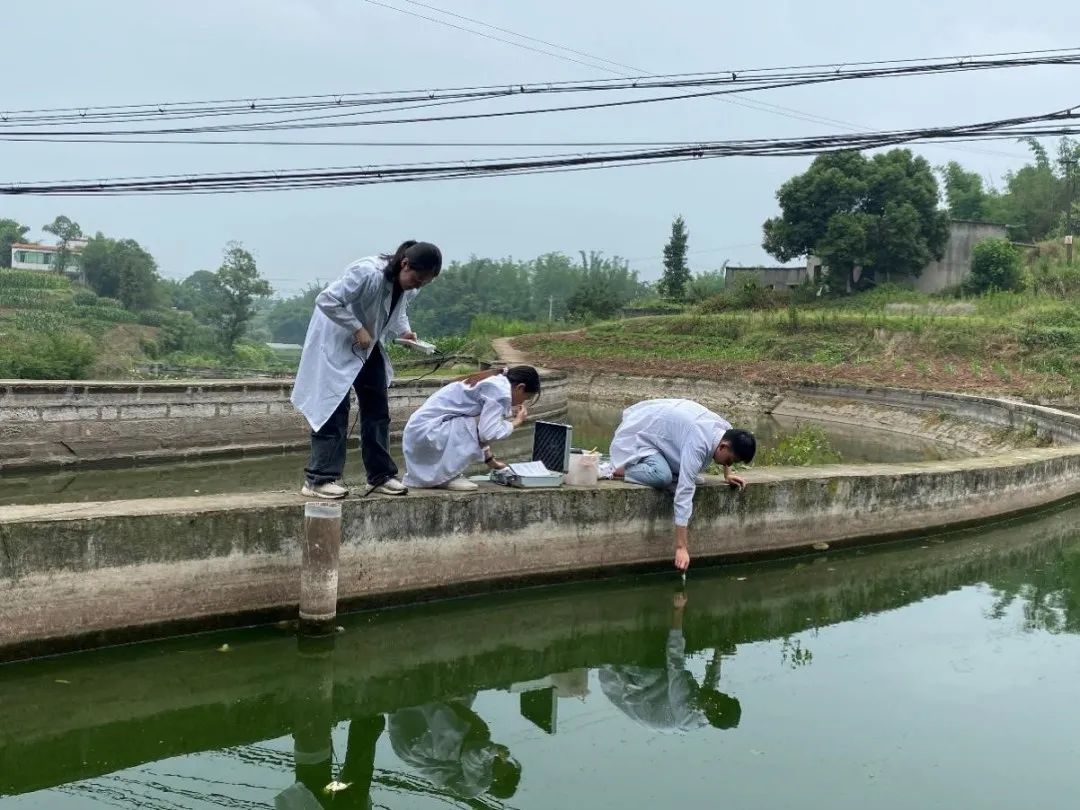

▲陈玥瑚和同学帮助养殖户测水质

2019年12月,大智若渔团队正式组建,2020年2月团队申报了第一项名为《智慧渔业发展现状及大数据模式的研究》的大学生创新训练项目,随之开始了针对水产养殖精准投饲目标数据库的搭建,她们的研究也由此进入正轨。

虽然国内对智慧渔业的相关研究比较少,但陈玥瑚没有气馁,“我答应了我的队员们要尽力,那不管遇到什么困难我都一定会尽力而为。”

她们在川渝地区开展了实地调研工作,除此之外,她们还通过寒暑假的社会实践,分组定点调研了粤、川、渝等地区的农村、农户。这时候的陈玥瑚,真的到了曾经梦想的生产一线做事,她既激动又满足。

之后,团队在搭建数据库的基础上又申请了一项大创项目《智慧渔业——水质指标自动调控系统与动态投饲模型的建立》,决心将精准投喂、投饵机研制等问题进一步细化。

2020年初,大智若渔团队的智能投饵机第一代产品问世,这个承载着团队每个人心血的、能自动定时定量投喂饲料、减少人力成本的机器虽然看起来普通,但它能使生产效率提高30%,每亩鱼塘增收0.53万元。

一位渔民在回访时曾说:“感谢大智若渔团队,让我今年多挣了三万元。”正是像这样朴实的一句句话,激励着陈玥瑚和她的团队。

“未来,想继续做智慧渔业”

在被问及初心时,个子苗条的陈玥瑚说:“我的初心很简单,就是想利用理论指导实践、解决问题,帮一线生产的农民做一点事情。”

现在,她的团队已在重庆、四川等地与多家经济合作社签订了意向合作协议及产品代加工合同,同时与2家企业达成战略合作。团队建立起“0-1、1-100”乡村振兴模式,推动渔业增产、渔民增收,切实助推乡村产业振兴、生态振兴、人才振兴,让渔民享受到科技进步带来的福祉。

今年即将本科毕业的陈玥瑚目前正在进行生产实习。忙碌了一整天的她在接通我们的腾讯会议时,眼角还泛着淡淡的青色。她说:“我每天八点半到实验室报道,中午不回家,晚上一两点睡是常态。虽然身体上会有疲惫,但是我觉得我每天都在做自己想做的事情,这样既充实又快乐。”

当初懵懂的陈玥瑚,如今已经坚持在智慧渔业这条路上走了四年,或许未来在西大她还会走五年、六年……在谈及未来规划时,她说:“我最近在做鱼类群体摄食行为的研究,未来准备继续深造,在智慧渔业的道路上走下去。我也希望,更多的同学,特别是我们专业的女生,可以扬长避短、积极思考,留在农业为祖国的乡村振兴事业发光发热,为实现中华民族伟大复兴贡献出我们青年人的力量。