-

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22 -

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25 -

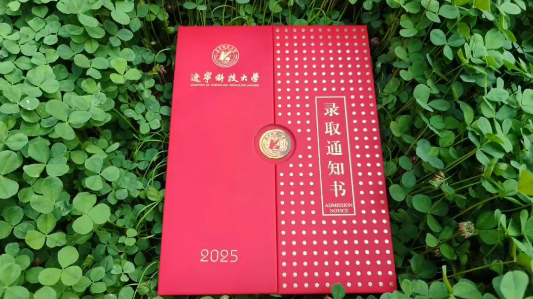

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20 -

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13 -

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25 -

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12 -

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17 -

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15 -

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05 -

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

巢湖民歌作为巢湖市的名片之一,以其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴,成功在2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,李家莲则成为该项目的国家级非物质文化遗产代表性传承人。

8月2日,安徽师范大学文学院“徽声皖韵,传承乡音”安徽方言地理语言学调查团队走进这位传承人的世界,对她进行了专访。年过七旬的李家莲向学子们深情讲述了巢湖民歌的艺术魅力、个人传承之路及当前面临的挑战,为深入挖掘和传承这一独特非遗的文化价值提供了珍贵视角。

(一)湖畔歌声起:从田埂走出的国家级“传唱者”

8月2日,团队抵达李家莲住处。老人精神矍铄,目光灼灼,热情接待。访谈伊始,李家莲便为巢湖民歌“正名”:巢湖民歌的传唱范围以巢湖流域为界——东起裕溪口,西抵大别山麓,南至安庆北麓,北达江淮分水岭。这一区域恰如长江、淮河环抱巢湖,形成“两根筷子夹一湖碗”的独特格局。而在此地理框架中孕育的巢湖民歌,本质是河湖文化、稻作文化与水文化交融共生的结晶。在山歌类别内,巢湖民歌的秧歌最为突出。

她将自己的艺术之路归结为环境的熏陶。李家莲生于原巢县司集乡(1958年改称司集人民公社,位于巢湖市),1958年,年仅4岁的她被全国社会主义歌咏运动会前后此起彼伏的秧歌深深吸引。“两眼一睁就听到大家在喊秧歌!”这份源自乡野的旋律,在她幼小的心灵中扎根生长。再加上天生一副好嗓门,以及吃着“百家饭”长大、深受乡亲喜爱的成长环境,5岁时,李家莲便跟着老师和乡亲们学起了喊秧歌。为什么叫喊?按照农村的风俗,喊秧歌有个寓意:感动天地,风调雨顺,作物丰收。

初中毕业后等待开学的半年间,她跟随公社宣传队四处放歌,“只要没睡着,就歌不离口”。1975年,凭借出色的秧歌“喊唱”,她被安徽师范大学艺术系(音乐专业)特招入学。然而,像那些跌宕起伏的旋律一样,喊秧歌唱民歌的道路,对于李家莲来说,充满欢喜也充满忧虑。农民出身的她,在农村习得的唱功全凭“耳听心记”,对现代音乐理论体系完全陌生。在学校里,对她颇具挑战性的是不识五线谱、不会弹钢琴,但最终都被她以“不服输,事事争第一”的倔强一一克服,从零学起。学成归来后,她成为了一名音乐老师。

李家莲向安徽师大招生办唱民歌(安徽师范大学 金婕 提供)

工作期间,李家莲一边教学,一边坚持演唱和研究巢湖民歌。这份执着使她在2011年成为省级传承人,并最终荣膺巢湖民歌国家级传承人称号。她至今仍每日练声,精益求精。

当被问及传承人脉络时,李家莲依据个人的经历和家乡的传承谱系,表示自己是第三代传承人。第一代传唱人有:苏寿祥、邹扬珍、查大明,第二代传承人有:杨家胜、胡吉英(师傅:苏寿祥)、邹祝莲(师傅:邹扬珍)、陈翠荣(师傅:查大明),第三代传承人有:李家莲、李正凤(师傅:邹祝莲),第四代传承人有:姚永明、雷玉君、罗明付、徐笑飞等14位(师傅:李家莲)。

(二)水土孕声腔:即兴、协作与声腔中的民俗风情

巢湖地处皖中,襟江环湖。巢湖民歌在方言融合中形成了独特声腔美学。“望风采柳”即兴创作是其灵魂:见什么唱什么,到哪唱哪,干啥唱啥——民歌根植于劳动和百姓的喜怒哀乐。尤以“一领二吆三拐弯四合”的秧歌结构,生动展现了集体劳作中的艺术协作。

谈及经典民歌,李家莲如数家珍。她说,小时候除了唱歌,没有什么好玩的体育项目,最开心的就是在场基上玩老鹰抓小鸡的游戏,人多热闹。说着说着她就唱起了《看场》这首歌:火红太阳照满场,看场大嫂喜洋洋,手舞稻掀翻场忙,晒干扬尽好归仓。大嫂仔,鸡来着,喔嘘——

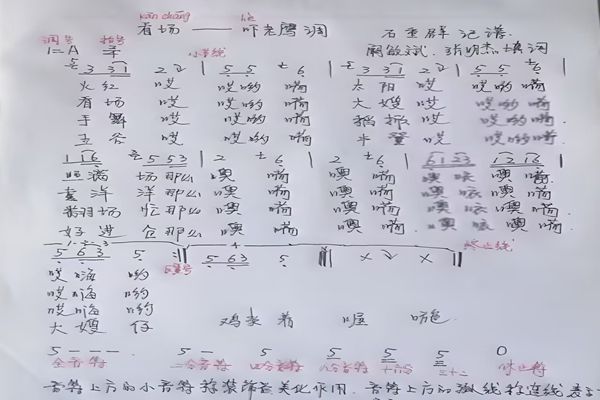

李家莲手写的《看场》乐谱(安徽师范大学 金婕 提供)

《看场》源自巢县民歌《吓老鹰调》(“吓”方言读“喝”),也曾名《看庄稼》。看场就是在空旷的场基上守护粮食,不让鸟兽偷吃。这首经典以凝练的四句歌词(一句一段)对应“晒、翻、扬、仓”的农事场景,其饱满欢腾的旋律生动刻画了巢湖农事的图景。歌曲开篇“火红太阳照满场”中“火”字小三度(mi-so)跳跃的旋律,瞬间点燃劳作者归来的喜悦,奠定全曲的欢畅基调;贯穿始终的“哎呦嗬”等衬词,通过齐唱与领唱声部交织,既模拟木锨扬谷的节奏律动,又映照出集体劳作的生动场面。创作者匠心独运,大量运用装饰音,尤其是小三度下滑音(如“场”字尾音的婉转下坠),巧妙呼应巢湖方言的声调韵味,赋予旋律口语般的鲜活转音。曲终“大嫂仔,鸡来着”的吆喝,其轻松活泼的徵调(so-mi-so)似有孩童在谷堆间嬉戏的雀跃身影,而“喔嘘——”的拟声词则生动展现晒谷厂驱鸟的场景,使日常劳作在晶莹汗水与童声笑语中自然交融,彰显出民歌、方言以及生活场景的高度统一。

她强调,“节奏、旋律和填词共同构成一首民歌。民歌唱的是历史、故事,更是当时的生活。”以《数板山歌》为例,歌名随时代更迭(《十八仓》《渔家儿女唱十大》《红太阳照山乡》),变的是内容,不变的是骨子里的旋律与真情——而民歌正是在这样的变与不变中,不断发展、延续血脉。

访谈中,李家莲兴之所至便即兴亮嗓。婉转嘹亮、跌宕起伏的歌声,尤其是饱满的衬词演绎,瞬间将学子带入巢湖民歌的声腔世界。问她唱的是哪首?老人抿了口水,淡然笑道:“脱口而出,没有名字。”这份“望风采柳”的创造力,或比歌谱更为珍贵。

“方言是民歌的魂,丢了方言,民歌就丢了味道和魅力。”她指出巢湖方言兼具吴韵之悠扬与楚腔之高亢,并举例特色读音:“鞋”读“孩”,“吃饭”读“尺饭”,“回家”读“照旮”;表顺利为“顺当”,说聪明用“活头”,不聪明用“呆头鹅”——这些特色口音无一不是民歌地域底色的明证。

(三)薪火续乡音:方言是根脉,稻浪传新声

据悉,李家莲曾深入学校、街道、群众文化团体教唱巢湖民歌。巢湖市二中、三中、烔炀中学、司集中学,苏湾中心小学等10余所校园,经常可以看到她奔走的身影,在她的努力下,这些学校都成了巢湖民歌传唱基地。针对不同学段,她的教学方法各异:初中生重兴趣培养,了解简谱、故事、场景,哼唱旋律即可;高中生课业重,难深入;大学生则详解历史背景、曲调源流。

李家莲在苏湾中心小学唱巢湖民歌(安徽师范大学 金婕 提供)

“时代在变,传承人也要随之改变。”她坦言,收集民歌耗时耗力,但“民歌在我手上,能传多少是多少。”相比其他事,民歌传承“非一蹴而就,是漫长的过程”。当前,巢湖民歌发展已陷瓶颈期,她呼吁各级政府持续重视,自己亦将全力以赴。

“传承民歌,需从地方方言开始学起。”李家莲毕生践行“一生守护一首歌”的执着,让民歌从田埂走向广阔舞台。她的实践印证:乡音的力量,蕴藏于口口相传的方言间,回荡在田埂飘荡的旋律里,绵延于唇齿相承的烟火中——这是刻着乡愁的活态史诗,亦是照亮归途的星河长灯。

团队成员与李家莲的合照(安徽师范大学 金婕 提供)

湖波载乡音,民歌传皖韵。此次深度访谈,安徽师大“徽声皖韵,传承乡音”团队不仅了解到巢湖民歌的文化内涵与艺术价值,更体悟到以李家莲为代表的文化守护者那份沉甸甸的责任与情怀。团队成员深知:方言俗语是“拾起满地乡愁”的支点,巢湖民歌是传递“徽声皖韵”的载体。让更多人“看得见山、望得见水、记得住乡愁”,需要坚守方言这个“活态记忆库”,并将其作为传承民歌的根基与灵魂。团队期望借此探访契机,唤起公众对方言与民歌价值的珍视与守护,将这份承载乡愁与地域精魂的文化薪火传递四方。唯有更多人的“看见”与“行动”,方能真正让巢湖民歌焕发新的生机,让巢湖乡音声声不息、生生不息!