-

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22 -

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25 -

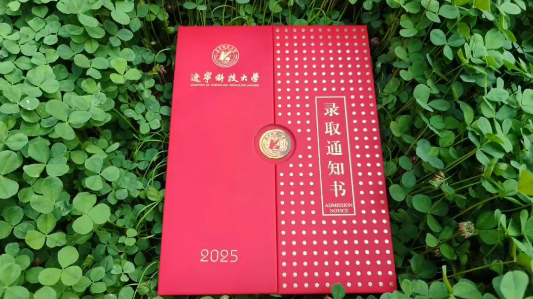

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20 -

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13 -

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25 -

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12 -

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17 -

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15 -

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05 -

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

近日,桂林理工大学商学院“新思启智润乡土,商智赋能绘新景”社会实践团师生,以红色文化学习传播、商业帮扶、生态保护为三大行动方向,深入桂林市周边区县开展暑期“三下乡”活动。他们走进村集体办公室、农户庭院、电商直播间,用脚步丈量乡土,用专业破解难题,在脱贫致富与乡村振兴的衔接之路上,写下青春注脚。

以商智破局,为乡村振兴注入新动能

调研中,实践团敏锐捕捉到乡村发展的核心瓶颈——数字鸿沟正成为制约振兴的突出障碍:年轻劳动力持续外流导致乡村空心化,留守老人面临电子产品使用困境,配套基础设施亦显薄弱。为此,团队锚定商科知识落地转化目标,以电商助销为切入点,将课堂所学转化为乡村所需。

7月12日,实践团深入顺溪村开展“问诊式”调研。在村集体经济发展座谈会上,驻村第一书记王兆杰坦言:“硬件设施不足、地理位置偏远,让集体产业‘迈不开腿’。”目前,村里正依托特色油茶产业,全力打造黄关镇“油茶小镇”品牌。结合实地考察,实践团创新提出“蹭饭书记”、“扁担女孩”等贴合村情的发展模式,为品牌建设提供新思路。

7月13日,团队受邀进驻灌阳县乡情食品厂。这家以销售地方特色农产品为主的企业,虽已搭建直播间,却因“特色不突出、运营缺方法”陷入销量瓶颈。实践团发挥电商运营专长,从产品包装话术、直播互动设计到流量引流策略进行全流程指导。帮扶后,直播间最高在线人数较之前提升400%,农特产品订单量显著增长。直播结束后,团队还与企业负责人座谈,围绕供应链优化、品牌定位等提出可落地的商科方案,为长效发展“铺路”。

图为实践团成员于灌阳县乡情食品厂开展直播活动 余佳佳摄

追寻红色足迹,让新时代精神在乡土扎根

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导青年学子践行“有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗”的时代要求,实践团同步开展红色文化专题实践,让红色基因在互动中传承。

7月14日下午,实践团走进新圩阻击战陈列馆。在红军烈士纪念碑前,成员们低头默哀;在史实陈列馆前,学习红军英雄的先锋事迹,让团队成员深刻体会到“全心全意为人民服务”的内涵,更坚定了“为中国式现代化挺膺担当”的信念。

7月15日傍晚,灵川县熊村的古民居里传出嘹亮歌声。这座列入第一批中国传统村落名录的古村,不仅留存着飞檐翘角的建筑瑰宝,更藏着对文化传承的热忱。实践团与村民围坐院中,共同唱响《我的祖国》、《草原上升起不落的太阳》等经典红色歌曲。暮色中,古村的青砖黛瓦与现代灯光交相辉映;歌声里,老人的皱纹与青年的笑脸相映成趣。红色旋律化作无形纽带,让不同年龄、不同经历的人在共鸣中贴近,也让这座百年古村在新时代精神滋养下,焕发新的生机。

图为实践团成员在熊村同村民合唱红色歌曲 余佳佳摄

守护绿水青山,用实践行动擦亮自然底色

循着习近平生态文明思想的指引,实践团将“美丽中国”建设要求转化为具体行动,在漓江水系沿线开展系列生态保护实践。

在灌江湿地,实践团与护林员一同调研生态修复成果。“近五年,灌江水质大幅提升,这是生态工程的硬成果。”护林员的介绍让成员们备受触动。大家手持检测工具采集水样、记录数据,在湿地栈道上追寻“从砂石场到生态绿洲”的蜕变轨迹。

在漓江畔,一场“垃圾清零”行动火热开展。实践团成员顶着盛夏烈日,沿河岸清理塑料瓶、渔网碎片等废弃物,汗水浸湿衣衫却不停歇。他们的行动吸引了游客驻足点赞,有游客主动加入清理队伍——这场青春示范,让生态保护理念在互动中传递。

图为实践团成员在大圩古镇江边清扫垃圾 余佳佳摄

盛夏的热浪中,实践团成员将课堂理论与乡土现实深度对接:在顺溪村的座谈会上,他们用商科知识分析拆解产业困境;在灌阳直播间里,他们用营销学知识设计促销话术;在漓江岸边,他们用环境科学常识讲解垃圾分类。三下乡这种沉浸式的实践,不仅展现了青年一代在乡村振兴中的主动性与创造力,更成为“个人成长融入国家战略”的生动注脚。

“我们不是来‘走过场’,而是要留下‘带不走的帮助’。”实践团成员的话道出初心。从商业方案到红色传唱,从水质检测到垃圾清理,他们用青春汗水浇灌乡土希望,在“知”与“行”的融合中,既为乡村振兴注入了青春动能,也让自己在服务国家战略的实践中,找到了成长的坐标。

(编辑:赵前程、李维豪、杨丁铭、梁建丽、侯禹民、何昕颖、付乾、陈瑶、黎灏玥、何思彤、李伟豪、杨艳秀、朱玉萍、肖雯鐘、余佳佳、梁曼佳)