-

逐梦青春,大学生携手共筑中国梦2025-03-04

逐梦青春,大学生携手共筑中国梦2025-03-04 -

构建辅导员“四级四护四化”服务育人体系2025-03-06

构建辅导员“四级四护四化”服务育人体系2025-03-06 -

微信状态改成“求职ing”后,我收到了8个面试邀约(附教程)河北政法职业学院2025-02-20

微信状态改成“求职ing”后,我收到了8个面试邀约(附教程)河北政法职业学院2025-02-20 -

考研面试注意事项与打动导师的实用技巧2025-03-17

考研面试注意事项与打动导师的实用技巧2025-03-17 -

燃爆!万名师生打卡《哪吒2》:这一次,大艺买单!大连艺术学院2025-02-24

燃爆!万名师生打卡《哪吒2》:这一次,大艺买单!大连艺术学院2025-02-24 -

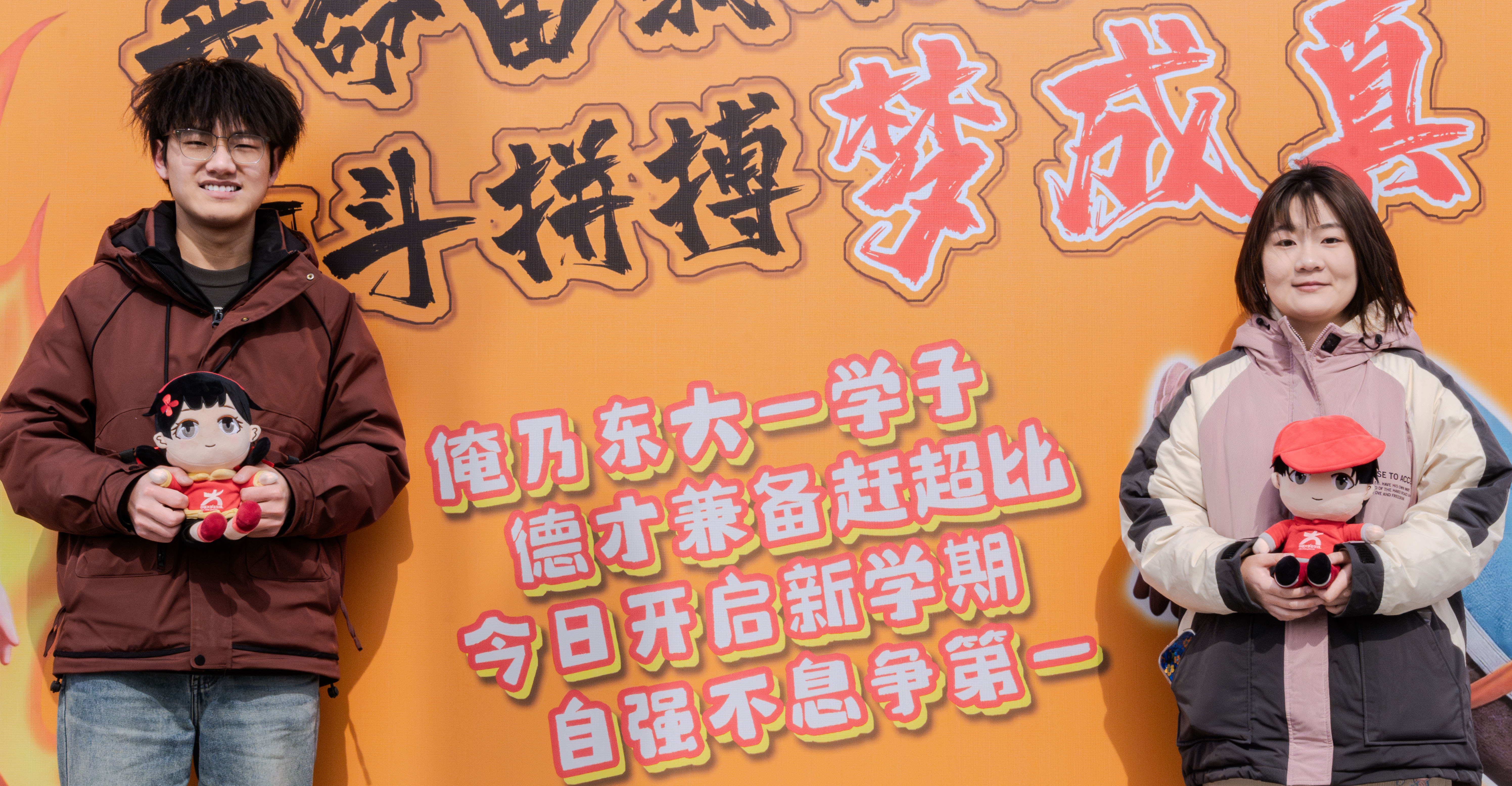

东北大学校园行 | 以崭新的姿态迎接新学期 成为更好的自己东北大学2025-03-05

东北大学校园行 | 以崭新的姿态迎接新学期 成为更好的自己东北大学2025-03-05 -

小中兄妹带你看江科大春景!江苏科技大学2025-03-12

小中兄妹带你看江科大春景!江苏科技大学2025-03-12 -

转角遇见“AI”!和小中一起热情拥抱新学期厦门大学嘉庚学院2025-03-03

转角遇见“AI”!和小中一起热情拥抱新学期厦门大学嘉庚学院2025-03-03 -

寓教于趣 天津消防走进天津职业技术师范大学开展消防安全宣讲天津职业技术师范大学2025-03-04

寓教于趣 天津消防走进天津职业技术师范大学开展消防安全宣讲天津职业技术师范大学2025-03-04 -

2025校园行|一键pick大众学子的寒假轨迹!湖南大众传媒职业技术学院2025-03-09

2025校园行|一键pick大众学子的寒假轨迹!湖南大众传媒职业技术学院2025-03-09

少年有梦,青春如歌,他们把仁爱融入闪光的灵魂;铢积寸累,日就月将,他们把精勤谱成青春的篇章。笃定高山之志,砥砺有为担当,他们在矢志奋斗中绽放『青春之光』。

---『青春之光』栏目序

候思宇的课堂

用理论丈量教育厚度,用实践点燃求知星火。怀揣师者初心,深耕不辍,以赛促学,以爱育魂。她在教育的长路上步履坚定,从岳麓山下到鹭岛之滨,她是来自湖南师范大学教育科学学院2021级教育学专业的侯思宇,让我们一同聆听她的教育追光之旅。

侯思宇图片

侯思宇,女,中共党员,湖南师范大学教育科学学院2021级教育学专业学生,现已保送至厦门大学攻读硕士学位。

本科期间,她担任湖南师范大学教育科学学院本科生第二党支部组织委员、院团委组织部副部长、2022及2023级新生班导等职务;获得第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛国家三等奖、国家奖学金、国家励志奖学金(连续两年)、校一等综合奖学金(连续三年)等30余项荣誉。

1.选择“教育”

侯思宇图片

“对教育学的了解要经过一个复杂的过程,它不仅是知识的积累,更是育人理念的塑造。”侯思宇说。在她的成长历程中,对教育学的认知经历了从懵懂到深刻、从理论到实践的转变。

从小,侯思宇就怀揣着一个做老师的梦想。“传授知识的价值是无穷的”。因此在高考后,教育学成了她的心仪之选。当然,在选择这一专业前,也面临着层层阻碍,比如教育学“不好就业”“学科边界不明晰”,这些说法让她一度陷入迷茫。但她最终坚定了自己的信念,她相信教育学的独特价值,正等待着被她探索与挖掘。于是,她毅然将教育学放在了志愿的前列。

2.热爱“教育”

侯思宇图片

进入大学后,湖南师大教育系的老师们为她打开了一扇全新的大门。侯思宇自述,印象最深的是刘铁芳院长的《教育哲学》课程。在课堂上,刘院长说:“学教育,任何时候都要意识到,我们不仅仅是教知识,更是教人。”这句话深深触动了她。

教育学专业的核心是关注学生成长的逻辑,关注在这个过程中“人”的获得与成长。教育的玄妙与丰富,远远超出她曾经的想象。

在本科专业学习中,侯思宇对教育学有了更系统、更深刻地认识。她在采访中感叹道:“教育是常看常新的。”在《教育社会学》的课堂上,樊杰老师曾引导学生分析小学语文教材,她意外地发现,教科书中动物形象的建构,竟然与丹尼斯·劳顿的教育理论不谋而合——教育的本质是使下一代获得我们所认为的文化中最有价值的方面。

3.探索“教育”

侯思宇图片

那一刻,她感到无比惊喜:“原来生活中习以为常、司空见惯的事情,都可以用专业知识来解释。”这种发现让她意识到,教育学不仅仅是一门理论学科,更是一门与生活紧密相连、能够启迪智慧的科学。

查理·芒格曾说“人们必须拥有跨学科的心态,才能高效而成熟的生活”,侯思宇也在不断开阔自己的跨学科视野。在辅修汉语言文学的过程中,她不仅提升了阅读文献的能力,也锻炼了发现问题的敏锐性。更为重要的是,大量文学名著的熏陶,让她看到了更多“文字背后的真实”。

“我当时最喜欢的书是《悲惨世界》”,她说,书中主人公冉·阿让的悲惨遭遇揭示了当时社会的不公,主教米里埃尔的宽容与爱更加证明了教育在社会进步中不可或缺的作用。教育不仅是知识的传递,更是文化传承与创新的源泉。正是通过教育,人类的智慧和文明得以延续和升华。

4.实践“教育”

侯思宇图片

从理论学习到走入课堂,在三下乡的支教日子中,她对于教育学又有了新的认知。在给不同年级的学生上国学历史课时,她通过图片和视频,展示了从春秋战国到明清服饰的演变,并鼓励学生阐释对此的理解。“形成鲜明对比的是——低年级的学生擅长发现细节,从纹理设计到颜色安排都能滔滔不绝地分享;但高年级的学生却表现得较为沉默,他们虽然知识比较丰富,但对服饰变化兴趣不大。”

这种课堂表现中的差异让她反思,高年级的学生是否在学业压力的影响下更看重授课内容与考试的关系。她意识到,每一次授课都应以学生为本,想要成为一名优秀的教育人,不仅需要自己掌握专业知识,更需要探索能激发学生兴趣、挖掘学生潜力的教育方法。

基于三下乡中发现的不足,侯思宇重新迈步。如今,她已经通过综合推免成功保送至厦门大学攻读高等教育学硕士。

侯思宇图片

以上图片 均由“星空”大学生融媒体中心供图

“原来在不知不觉间,我也早已实现了蜕变。这是一场漫长的接力赛,而我目前只走过了一小段。”回顾过往,侯思宇如此感慨。

教育的起点是公平,过程是关爱,结果是成长。也许未来的某一天,侯思宇也会站在讲台上。她深知实现教育理想的前路道阻且长,但她愿意用一生去践行这份使命,用知识和热爱去点亮每一个学生的心灵。