-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉!”

——艾青《我爱这土地》

东经:110.741855° 北纬:30.72349°

海拔:1051.11米 气温:-8℃

这里是湖北省秭归县杨林桥镇

连绵起伏的群山,早已白雪皑皑

一座小山上,华中农大师生正在土壤取样

这是一项系统性、基础性土壤普查

——时隔43年,华中农大师生再次奋力担纲

只为摸清中国土壤“家底”

赋能

“藏粮于地”“粮食安全”“农业强国”

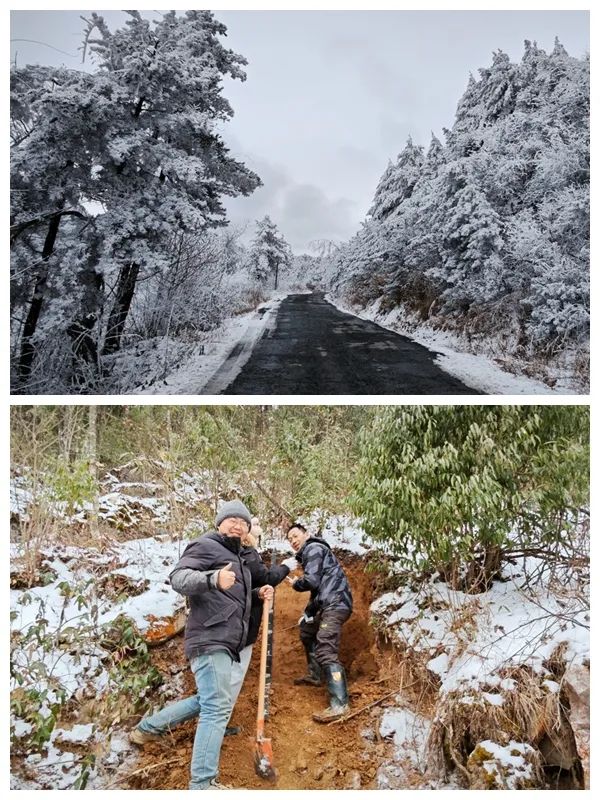

▲2024年1月,张海涛和郭龙老师等在巴东县水布垭镇冒雪开展土壤普查

▲“挑灯夜战”,2024年1月下旬华中农大师生在秭归县杨林桥镇开展“三普”

▲2024年1月,2022级博士研究生杨复香在雪地整理普查数据

2022年4月,“三普”拉开帷幕。这是对全国耕地资源的一次全面“体检”,旨在摸清“家底”、掌握现状、提高农业综合生产能力,是实现“藏粮于地”“藏粮于技”,赋能粮食安全和农业强国的基础性工程。

据华中农大资源与环境学院院长谭文峰教授介绍,本次土壤普查分全国和湖北两个层面展开,战线长、任务重、技术性强,包括采集、测试、质控、技术指导、成果汇总等在内,共要动员17万人左右,工程不可谓不“浩大”。

因农而生、因农而兴。华中农大校领导担任了湖北省“三普”领导小组成员,资源与环境学院蔡崇法教授担任技术指导组顶层设计组专家、外业技术专家组华中片区组长,资源与环境学院院长谭文峰教授担任湖北省土壤普查办副主任、技术专家组组长,多名教师在各级组织层面任职,组成土壤普查的“智囊团”。

▲2022年4月,湖北省第三次土壤普查实施方案编制研讨会举行

此外,华中农大还有3人参与国家级土壤普查专家技术指导,6人担任《全国第三次土壤普查技术规程》编写委员,2人参加国家部署软件平台的设计与开发,15人参与湖北省第三次全国土壤普查省级技术攻关,10人加入湖北省“三普”领导小组办公室,全力以赴投入到普查之中。

万事开头难。彼时,编制一套科学、完整的理论和操作体系势在必行,各组开始紧锣密鼓地“分头行动”。

——张海涛老师牵头组织《湖北省第三次土壤普查省级实施方案》编制,反复探讨最终成为全省普查工作的最基本依据;

——王天巍老师主持湖北省“二普”土壤类型名称的校准工作,历时数十余天整理并收集湖北省各县土种志80余本,编制了《湖北省第三次全国土壤普查暂行分类系统(草案)》;

——郭龙老师奔赴中国农业科学院参与全国剖面样点布设校核工作,经过反复论证,形成了科学严谨的土壤剖面样点布设方案及校核方案,为全国规范、统一开展普查建立了标准……

▲张海涛老师介绍湖北省土壤普查省级实施方案编制情况

那段时间,师生一直奋战在一起。

制定方案期间,郭龙老师和四、五个学生在保密机房里工作,从早8点到晚22点,一待就是一整天。由于工作的地方没有办公室,中午他们就在走廊“对付”一顿简餐,旋即投入到工作之中。为了延长工作时间,他们经常请求管理员“尽量晚点关灯”……

张丽梅老师和同学们的工作场所是一个楼道,大家都蹲在那里整理土壤样品进行转码,肩负内业检测质量控制重任。她还清楚地记得第一次对土壤样品进行转码的场景,面对新知和未知,他们多次讨论到深夜,“一边学一边干,一点一滴熟悉技术规范流程。”

时间来到2022年8月,湖北省“三普”剖面采样技术培训在天门市举行。

那天,谭文峰、王天巍、张海涛、陈家赢、郭龙等老师对来自全省县市外业采样团队的100余人开展土壤外业调查采样技术培训。以此为发端,华中农大老师作为重要的技术支撑,参与到每场授课培训中,将守护土壤、探索土壤的理念传播到田间地头。

▲蔡崇法教授为湘鄂赣采样人员作实操培训

除了技术培训外,他们还躬身田间。按他们的说法就是“无论年龄少长,一律铺到一线,全员下地、全员检测”。

“烈日当空、两地奔波、顶住压力、同甘共苦”,这是郭龙老师在参与“三普”一线工作中的评语。2022年10月初,郭龙与两位学生在天门市进行土壤普查外业剖面调查。“当时的气温高达39度,野外基本没有树荫,经过一天的暴晒,大家都变得黑黝黝的……”郭龙回忆到。

▲郭龙老师在天门市采集剖面样品

这其实也是华中农大团队为尽快探索试点经验的缩影。他们放弃了休息时间,抓质量抢进度、战高温、抢先机,挖下了全省剖面调查“第一锹”。在天门市试点区,他们共调查33个剖面样点,推动试点区的外业调查,为后续全省铺开调查提供了“范式”和“路径”。

▲陈家赢老师在天门市采集剖面样品

“保证进度、保证质量,互相关照、风雨同舟”,这是朱俊老师对于土壤普查工作的态度。“因为在夏季,地里草比较多,我总是担心有蛇,于是我每次都拿着工具走在最前面。”他说,师生的安全永远是第一位的。

“每个样点大概有三至六层土,他们总共会取下大概50公斤土作记录。”朱俊介绍道,野外工作量是非常大的,他们经常用干粮当作午饭,经过一整天的高速运转,晚上回到酒店大家往往累得倒头就睡……

▲黄丽教授带领学生投身采样

试点收尾阶段还出现过一次小插曲。原来,专家发现全省其他试点结果存在内容需要修订,而这时距离向国务院全国土壤普查办汇交成果的日期已近在眼前,修订任务“谁来做”“谁能做”成为非常棘手的问题。

谭文峰当即决定:“由我们来做!”于是,十余名老师、硕士博士研究生临危受命、迅速集结……经过连日挑灯夜战、反复技术探讨、一次次勘察核验,最终及时地完成了修订任务。在此后的全国试点成果评选中,湖北省试点成果获评优秀。

试点结束后,华中农大团队积极承担了湖北省山区、偏远地区普查任务。

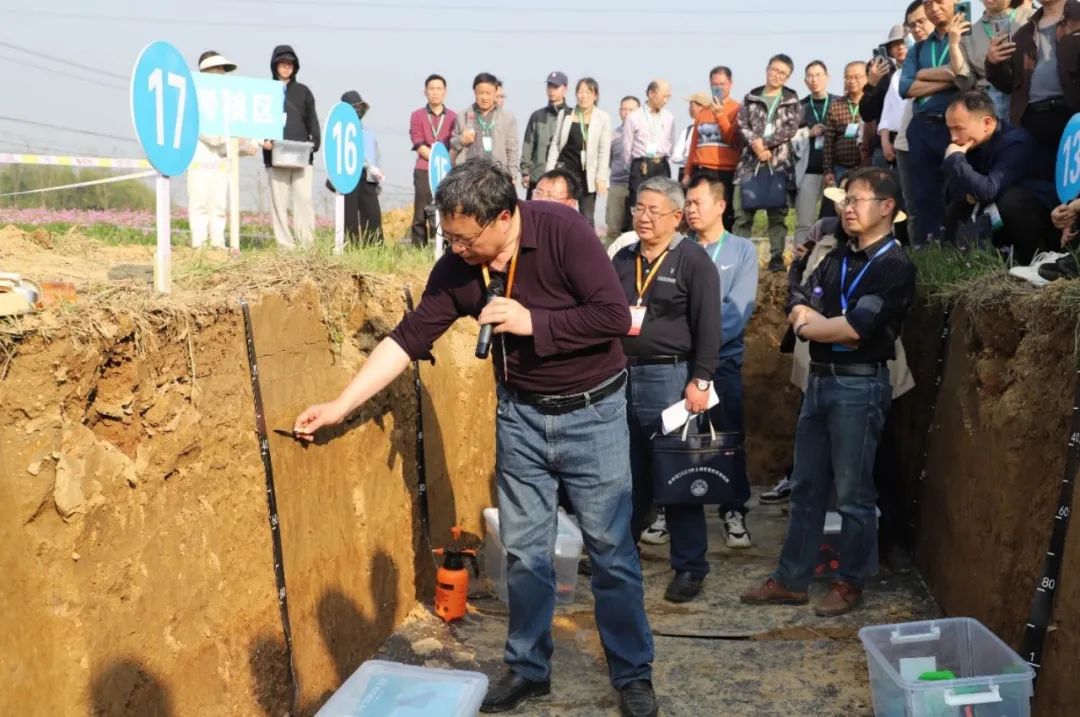

2023年4月1日,在华中农大承办的华中区2023年土壤普查现场,谭文峰教授正在挖好的剖面点位前面授“机宜”,汪明霞、汪善勤、王军光、付庆灵、郝蓉等教师一同参训。

有意思的是,在随后的全国土壤普查办工作人员现场监督考核中,有一位年轻的校友“考官”——华中农大资源与环境学院2014届土壤学毕业生吴华勇,他考核的对象就是他曾经的老师们!他们因“土”相会,多年后,又因“土”重聚,一时间这个桥段在师生中传为佳话。

▲谭文峰教授参加剖面调查实训

2023年6、7月间,华中农大教职工再次组建了10余只小队分赴全省乡镇进行实地踏勘、样点校核。值得一提的是,已经退休的刘凡教授也穿上了野外行装,投身到校核工作中——一代代土壤工作者在“土”这件事情上,似乎有独特的浪漫。

“土壤普查要将专业性、灵活性、原则性结合起来。”胡红青教授与现场的同学们交流道。在“三普”工作中,胡红青教授承担了内业、外业多项任务,经常带领学生下地采样,与学生同吃、同住、同劳动。“从培养人的角度来讲,哪怕进程慢一点,我也希望同学们都能够参与其中,体验实践,提升专业能力、吃苦精神和劳动意识。”

▲“乐观积极、享受工作”,胡红青教授野外调查

博士生吴刚曾跟随导师胡红青参与“三普”工作。他时常回忆起师生一起穿着雨靴、雨衣在雨中“挖宝藏”的画面;回忆起晚餐时间,老师和同学们一块坐在田间地头说着笑着看夕阳的画面……“‘挖宝藏’是我们学生之间互相鼓励打气的玩笑话,其实就是土壤普查。”

▲师生抢抓进度,夜间开展调查

“土壤普查既是国家调查研究的需要,也是师生实践锻炼的过程,参与‘三普’让我对土壤过程有了新的认识,如何做好‘四个面向’与有组织的科研,做好第三次全国土壤普查会成为实践育人的一个重要切入点!”谭文峰教授说。

“参与‘三普’的过程也是和广大农民朋友深入接触交流的过程,知道他们的需求和难点,有助于把握科研的方向和重心,更能将科研的学问写到田间地头,写到老百姓的心坎上。”郭龙老师说。

▲2023年7月,王天巍教授带领学生作土壤普查

▲青年学子在“三普”现场

▲师生田间研究土壤

▲“笑颜傲霜雪”,崔建涛、杨复香、魏金科三位研究生在“三普”间隙合影

“一想到‘三普’工作对农民有益,我能量拉满”“将华农智慧和力量注入土壤‘体检’事业中”“让土更沃、让情更深”……就在即将发稿时,崔建涛、杨复香、魏金科等三位研究生从秭归山坳里发出这样的感言。

他们,就是全国“三普”工作的普通一员。华中农大师生将一如既往,驰而不息扛起普查重任,续写新时代的“沃土情深”。