-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

在理工科学生中,“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛是一项知名度比较高的赛事。每年,都有许多相关学科的优秀学生参加这项赛事,2021级数学与统计学院本科生王迪就是其中之一。在看到本届数学建模竞赛的通知后,作为“论文手”的王迪首先找到了同一学院的“建模手”刘昱均。王迪与刘昱均在此前就认识,对彼此的水平与能力有着基本的了解,她们一拍即合,准备组队参加数学建模竞赛。

这时,队伍里还缺少一名优秀的“代码手”。刘昱均想到了一向擅长应用类赛事的曹青原,邀请他加入了这支队伍,就这样,一支三人的参赛队伍成型了。三个人根据自己擅长的领域完成分工,确定了各自在队伍中的定位,这为他们后期的默契配合奠定了良好的基础。

接下来,三人开始为比赛做进一步的准备:他们一起参加了学校组织的暑期培训,此后又学习了相关软件的使用。在忙忙碌碌的生活中,校赛就这样悄无声息地到来了。

兰州大学数学与统计学院发布的数学建模竞赛校赛通知

这是三个人的第一次配合,只有校赛中的佼佼者才有资格参加国赛。

“其实在此之前,大家对彼此的做题习惯是完全陌生的,我们还有很多事情需要磨合。”刘昱均回想起几个月前的校赛,如此感慨道。在组队之后,三个人就开始着手进行建模。虽然大家都是数学系的同学,但是实际上建模比赛的内容和数学专业平时所学的关联性并不高。

不过,好在对于他们而言,校赛“还是比较简单的,毕竟整场比赛只有一道题”,不需要大家在题目选择上犹犹豫豫,也不需要反复比较以分析利弊。在一开始读题的时候,三个人就有了简单的思路。

“毕竟校赛很轻松,整场比赛,我们从开始读题到建模再到写论文都很顺利,时间也相对充裕。”顺利晋级后,曹青原这样评价道。

在这一场比赛中,三个人从对彼此做题习惯的完全陌生,到逐渐了解,再到相互之间清晰分工与合作。收获了胜利的同时,也获得了友谊。

全国大学生数学建模竞赛官网

但是接下来摆在他们面前的国赛,却是难度飙升。收到国赛题目的时候,三个人还专门挑了一段空闲的时间,在秦岭堂找了一个空教室进行讨论。国赛的题目有A,B,C三道,C题是比较常规的一道题,也是第一个被三人放弃的题目。对此,刘昱均说道:“C题看起来就比较简单也比较常规,我们猜测会有很多人选。如果没有一个很新颖的思路的话,想要拿一个好的成绩,难度也会很大。”

而事后的比赛结果也映证了刘昱均的猜想。选择C题的人是最多的。大概也是猜到了这样的局面,出题的老师还给所有选择C题的参赛同学们设了一个大坑——因为在题目的Excel文档中,除了表单一以外,还有一个表单二。漏看了后者的同学,基本上都无缘线下答辩了。

排除掉C选项后,三人也没有在A与B之间犹豫很久,选择A题的理由也比较纯粹和统一。“国赛的时间本来就很紧张,三天之内,建模、计算和论文几乎是同时推进的,我们不能浪费很多时间在题目选择上。除此之外还有一个很重要的原因,就是B题我们实在是看不懂。”曹青原略有些无奈地说道。

刘昱均

紧张的建模竞赛在确定题目之后正式开始:三人白天还要正常完成学校的课业任务,到了晚上一回到寝室就盯着有幸被自己选出的题目。

那三天里,刘昱均常常感到时间不够用,无奈之下,只能从睡眠的时长中挤。“我记得那三天我都是凌晨两三点才睡的,之所以熬到这个点,还是因为学校晚上十一点断电;断电了以后,我的笔记本电脑只能撑到这个点。”

这段时间里,王迪也被迫开始“超长待机”。不过她的笔记本倒没有那么强大的续航能力。正当她犹犹豫豫到底是申请住在校外,还是在白天和挤海绵一样挤出休息时间的时候,王迪在宿管阿姨那里争取到了晚上在宿舍一楼大厅充电的机会。“这次能获奖,‘楼妈’还是给了很大的帮助的。”

曹青原

曹青原的作息时间在三个人中显得格外正常,甚至可以称之为相当健康。即使是在建模比赛这三天紧张的时间里,曹青原也还是能在晚上十二点多就上床睡觉。他开玩笑道:“寝室里四台游戏本,一起充电的时候寝室会直接跳闸,那还不如早睡早起。更何况,如果睡不好的话,脑子也转不动。”

三个人在参赛期间能聚在一起的时间很少,几乎每天都是各推各的进度,得出的成果也只能在线上互相汇报。王迪也说道:“这一次的比赛还是让我们意识到了团队合作的重要性。如果聚在一起的时间能够更多一点,彼此之间的交流也会更加深入,或许成绩会更好。”

王迪(左)

三天的国赛时间转瞬即逝。曹青原直言,交上作品、比赛结束的那一刻,他对自己交出的成果并不太满意,缺少思想的深入交锋让这次的比赛有了一丝缺憾。他甚至一度觉得这份答卷做得不如校赛。在比赛的第三天,又有许多想法诞生在他们脑中,并由此产生了新的思路。但是,由于时间紧迫,很多新想法都尚未来得及付诸实践。不过,他们很快调整好了心态。“实际上,大家都只有三天时间,都有很多地方来不及完善。比赛看得就是谁能做得更好一点。”刘昱均说。

团队中的三人都是第一次参加数学建模竞赛,缺乏该类赛事的经验,也并没有怀着“一定要获奖”的心情,更多的是希望由此学到些什么,以应用于下一次比赛之中。“要打一遍才能摸清套路嘛。”刘昱均表示。她毫不拖泥带水地把比赛的事放在了一边,平静地等待着比赛的结果。繁忙的课业接踵而至,也要求他们尽快脱离比赛状态,再次投入学习之中。

刘昱均

在比赛结束将近一个月以后,他们收到了答辩通知。这个答辩通知可谓打了三人一个“措手不及”。王迪谦虚道:“感觉是瞎猫碰上死耗子了才能获奖。”虽然如此,秉持着“尽力而为”的心态,队伍还是全身心地投入了答辩的准备中。然而,即使已经获得奖项,答辩也并不是一件容易的事情,更何况,彼时队伍中的三人正分处三地。除了还在兰州的曹青原,身处杭州的刘昱均只能使用妈妈的电脑办公,而王迪在西安的家中,甚至没有携带电脑。答辩汇报需要三人合作完成,距离的阻隔无疑加大了互通有无的阻力,他们只能通过线上会议交流。所幸,他们最终克服了重重阻碍,完成了答辩的准备。

然而,挑战并未结束。在队伍收到的要求里,答辩时长不得超过五分钟,他们绞尽脑汁,才将三天的漫长征途浓缩为短短的三百秒讲稿。但是,队伍到达答辩现场后,才发现现场并没有设置计时器,许多组别的陈述时间都远远超过了五分钟。“没有对比就没有伤害”,在这样的情况下,如果他们只有语焉不详的五分钟内容,势必处于劣势。时间紧迫,他们只好在答辩现场临时修改PPT与讲稿,将此前删除的内容又一一添加回去。最后,展现在评委老师面前的,是一场长达十五分钟、事无巨细的陈述。

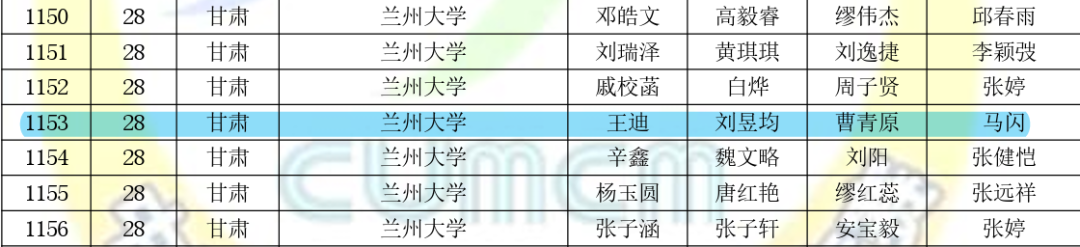

2023“高教社杯”全国大学生数学建模竞赛获奖名单

在答辩现场,他们也不忘观察其他队伍选手的成果,吸取他们的经验,从他人的错误中得到借鉴,为下一次比赛打好基础。让曹青原印象深刻的是一支运用了光线解题的队伍。评委老师多次提问这支队伍在比赛中用了几条光线,而那位同学的答案始终是“一千条”。“这个方法我们也尝试过,用了一千万条光线。”曹青原说,“如果在比赛中不依靠自己的力量,一到答辩时就只能原形毕露。”同时,他们也注意到一些优秀的小组援引了许多外文文献。“国外在这方面的研究上有着深厚的积累,如果我们只参考国内的文献,就容易与他们产生差距。”刘昱均表示。

当谈及比赛经验时,三人大方地向我们分享了他们总结的内容。首先,读题要仔细。比赛的题目中信息量巨大,信息杂乱,他们在本次比赛中就在“瓦”和“千瓦”处犯了一个本不应该出现的错误。在比赛的过程中,要合理安排时间,在培养默契的同时也要加强沟通,在分工的基础上相互合作。最后,要保证论文的完成度,可以在文中提出本队伍的一些缺点,论文的美观度也是不可或缺的一环。

在采访的最后,曹青原笑着表示,下次要以“国一”为目标。刘昱均也说,现在他们已经对数学建模的套路有了更深的了解,比起原先的“误打误撞”,这支经历过“大场面”的队伍已经更上一层楼。就这样怀有信心、不懈努力,相信他们能在今后的比赛中继续大放光彩。

*部分图片来源于受访者

制作 | 金晨筱 陈宇乐

校对 | 吴苏兰

审核 | 张晨曦 薛莲 张雅欣 弋子嫣

主编 | 朱佳君