-

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26

表彰!2024年度中国大学生在线校网通及校园行,这些高校和师生上榜中国大学生在线2024-12-26 -

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05

小中“时光慢递”丨时光留言·未来寄语吉林铁道职业技术学院2024-12-05 -

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12

青春印记|初入“嘉园”的美好,小中与你一同创造厦门大学嘉庚学院2024-12-12 -

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12

2024校园行 | 河北金融学院原创红色话剧《生死约定》成功首演河北金融学院2024-12-12 -

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24

校园温度记 品渤大温暖渤海大学2024-12-24 -

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02

湖北师范大学文理学院:同台争辉燃创意 智击键盘竞青春湖北师范大学文理学院2025-01-02 -

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02

校园号快速上手指南:申请入驻中国大学生在线2025-01-02 -

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23

她说:“教育是热爱和执着,是温柔且有力量......”四川天一学院2024-12-23 -

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16

扬思“辩”之雄风,展青年之风采湖南工商大学2024-12-16 -

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

骄傲!呼伦贝尔学院学子在第11届全国大学生滑雪挑战赛中斩获佳绩呼伦贝尔学院2024-12-19

史慧刚办公室的白板上,展示着一张访问广州新莱福磁电有限公司时的合影照片。对史慧刚而言,这不仅仅是一次简单的校企合作留念,更是成功搭建起学院与企业间深度合作桥梁的重要见证。

物理学院领导与新莱福磁电公司领导合照 图源:兰州大学

“我们常能碰见企业带着样品来到实验室寻求检测合作。”史慧刚说道。2006年6月史慧刚作为访问学者前往日本秋田大学实验室交流学习,主要从事磁力显微镜相关的研究工作。在此期间,史慧刚发现实验室内的许多项目是学校与当地企业合作开展的。“企业希望提升产品的性能或开发新的产品,高校希望可以在实践中施展科研所学。”校企合作由此在史慧刚的科研之路上萌芽。

史慧刚(右一)与秋田大学导师合影 图源:兰州大学

1993年史慧刚考入兰大物理系,1997年入职物理系担任教学秘书,2001年考取研究生,师从薛德胜教授开展非晶磁性纳米线的研究,2005年12月获得博士学位。十余载求学难忘兰大情,史慧刚博士毕业后继续留教兰大,“我的老师们都是脚踏实地做研究,全心全意教学生的典范,我能深刻体会到他们对物理的热爱。我在兰大已有31年,是一位名副其实的‘老兰大人’,这些年我在不断试错、调整、钻研的过程中,学术能力得到了全方位的锻炼。”史慧刚感慨道。他跟随兰州大学磁学方向奠基人杨正先生的步伐,在磁性材料应用研究领域深耕15年,潜心于兰大物理学院校企合作项目的研发和推广。

“老一辈的思维是新的启迪”

20世纪80年代,是我国磁性材料工业高速发展时期。当时杨正先生带领团队先后承担国家“六五”“七五”科技攻关项目及化工部“七五”科技攻关项目,首次在国内成功研究锰铋合金、软磁铁氧体和磁头用的热压铁氧体,技术水平直指国际先进行列,为我国热压铁氧体材料事业做出了突出贡献。从日本秋田大学访学归来后,史慧刚主动找到杨正先生,希望能加入他的研究团队学习,跟随他做企业合作项目,把研究成果转化为生产力。

“在我的印象中,杨先生‘无所不会’,他知识储备丰富,科研阅历极为深厚。”史慧刚说,“参与杨老师的课题,有幸学习到老先生思考和解决问题的方法,对我而言是极其宝贵的机会。”

在杨正先生的带领和指导下,开展了一系列的校企合作项目,包括软磁铁氧体、永磁铁氧体以及稀土永磁等前沿磁性材料的研发。2013年,他们迎来了最重要的校企合作项目:与广州新莱福磁电有限公司开展校企合作,参与广州市产学研协同创新重大专项基金——“近场通信(NFC)与射频识别(RFID)用抗电磁干扰柔性烧结铁氧体膜片的技术研发及产业化”的项目开发。

“公司是慕名而来,‘慕’的是杨老师的‘名’。”史慧刚说,“公司董事长在拜读杨正先生所著的《磁记录物理》一书后深受启发,希望和我们展开深入的交流与合作。”

2012年12月,史慧刚同杨正先生前往广州新莱福磁电有限公司总部进行考察调研,并达成合作共识:由杨正和史慧刚组成的科研小组负责粘结铁氧体的研究和开发。

经过反复试验,科研小组制备出了铁氧体磁粉,并在制备粘结铁氧体的工艺过程中增添了一道烧炼的程序。“经过煅烧的铁氧体膜片密度更高,性能更好。”史慧刚解释道。然而在高温烧结的过程中,只有0.1mm薄的铁氧体膜片很容易出现翘起或开裂的现象。史慧刚团队和新莱福公司研发人员,接连克服了烧结片开裂及变形、厚度不均匀、膜片出现气泡等一系列工艺难题,最终顺利完成项目。2016年7月,由科研小组和广州新莱福磁电有限公司合作研发的“13.56 MHz近场通信(NFC)与射频识别(RFID)用抗电磁干扰柔性烧结铁氧体膜片”成果顺利转产,建成了一条年产量为300万—400万片的生产线。

史慧刚、杨正与新莱福公司工作人员合影 图源:兰州大学

“杨老师对研究成果的转化或者说对磁性材料的开发具有难以割舍的情结,他希望我们能坚持做下去。”史慧刚校企合作项目的顺利推进,离不开杨正先生的支持。工作之余,史慧刚几乎每周都要和杨正先生见上一面。“和杨老师交流是一个专业知识不断丰富、工作严谨性不断提高的过程,我打心底里感谢杨老师。”

杨正先生严谨、踏实的科研思维影响着史慧刚。在2021级硕士生郭骏的眼里,史慧刚是一位严谨认真的应用研究者。“做实验不能模棱两可。”他说,“史老师经常会带着我们一起学习阅读文献,要求我们对于数据的处理和计算做到准确、一丝不苟。在我参加工作后,我也时常想起史老师的教导。”

“校企合作是现实命题”

2013年—2019年,广州新莱福磁电公司每年会安排4-6位技术人员常驻兰州协助科研小组开展研发工作,以保证实验时间的连续性。与市场接轨,识社会所需,他们团队在校企合作中建立起一套新的合作模式和合作思路。

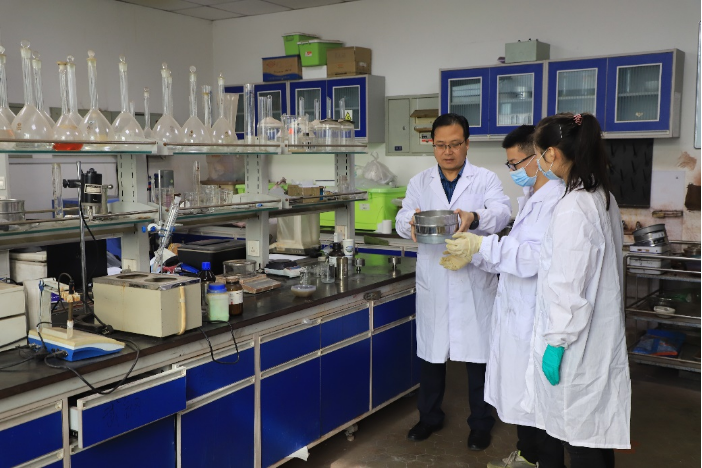

史慧刚(左一)在实验室制备磁粉 图源:兰州大学

在合作之初,史慧刚和杨正先生就考虑了与企业产品生产良性对接的问题。“我们实验室生产的样品一般在几十克到上百克的量级,但实现产业化需要达到百公斤级甚至吨级,这之间的放大转化是我们在实验过程中也需要考虑的。”为此,史慧刚在榆中校区申请了实验用房,专门用于生产几十公斤级的磁性材料产品。史慧刚解释说:“放大转化的关键是样品放大后指标和性能依旧要达到我们实验室的稳定状态。”

2016年,科研小组和广州新莱福磁电有限公司的合作不断深入,申请到了广州市产学研协同创新重大专项基金——“钐铁氮稀土永磁材料的开发”项目。

永磁材料经历了铝镍钴、铁氧体、稀土等永磁材料发展阶段。但高性能、低成本的各向异性稀土粘结磁体,依然是当时世界永磁材料领域开发前沿的生长点和竞争点。其中,钐铁氮材料在新能源汽车、智能机器人、精密计算机硬件、高端医疗设备以及航空航天等多个前沿科技领域均凸显了无可比拟的优势,特别是在温度较高和环境较恶劣的条件下,钐铁氮性能稳定这一优势赢得了市场的高度青睐。

“我们在实验室做了5年,利用了市场上各种原材料,力求做出性能最好的钐铁氮磁粉。”史慧刚说。

钐铁氮项目的推进,对史慧刚科研小组关于磁粉的选材和制备提出了更高的要求。为了选用最好的氧化钐稀土原料,史慧刚科研小组曾辗转于内蒙古包头、江西赣州等主要的稀土产地开展调研、实验工作。2019年年底,广州新莱福公司建成了钐铁氮磁粉的中试线;2023年,广州新莱福公司成功上市,现已筹建钐铁氮磁粉和磁体的生产线。史慧刚对于这个项目的投产充满信心,“永磁材料的市场前景非常广阔,未来有更多发挥的空间,比如在开发利用轻稀土、少用稀土甚至不用稀土的永磁材料方面。”史慧刚说。

“科研人员要思考可以做什么、怎么做。”史慧刚说,“对企业而言,在面临‘卡脖子’问题时,国产替代势在必行,身在主战场的企业需要战略眼光和技术革新,校企合作是一条必由之路。”

史慧刚科研小组秉承着杨正先生对科研成果转化的初心,继续和企业共同开展高性能铁氧体橡胶磁体永磁粉、超高频(UHF)Co2Z铁氧体柔性薄片、高性能烧结铁氧体材料、P波段电磁屏蔽铁氧体材料、高性能稀土Sm基永磁材料等项目。

“理论与应用相辅相成”

“学院按照‘分级教学、分类培养、厚实基础、宽泛出口’的指导原则,开展院—企、院—所、院—院合作计划。”2018年,史慧刚担任物理学院成果推广与应用工作小组负责人,“我跟随杨老师一直在做磁性材料的开发及产品化工作,因此有更多的机会与企业接触。我们有责任鼓励学生体验不一样的校外课堂。”史慧刚说。

2018—2022年,学院成果推广与应用工作小组在广州、宁波、上海、苏州、西安等地开展企业回访和学习交流活动,与隆基绿能科技股份有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司、广州新莱福磁电有限公司等企业共建校企定制班,为学生提供走出校园、将所学用于行业前线的机会。“从培养学生的兴趣抓起,定制班是学生自愿参加的。”史慧刚说,“我能感觉到学院越来越多的学生,包括老师,对于走进企业有了更多的主动性。

史慧刚曾被聘为工作小组负责人 图源:兰州大学

理论与应用是相辅相成的,定制班为兰大物理学院师生在应用研究方向打开了新窗口。“企业研发遇到的问题和理论知识是密不可分的。”史慧刚解释说,“如果研发的材料性能不好,这时候需要回溯源头,用理论来分析是什么问题导致的,找到解决实际问题的突破口。”

“我始终保持着一种‘查漏补缺’的心态,持续学习,不断填补自己知识体系中的空白与不足。”史慧刚笑着说。

“史老师对理论基础的学习抓得非常严格,新项目开展前,必须系统学习、全面地分析认识。”郭骏说。

“实际的应用需求对理论研究和实验开发起指导作用,理论研究和实验的突破能推动应用领域的进一步发展,这种相互促进的关系加速了科学研究成果的产业化,也推动了技术的创新和发展。”2023级博士生金校伟谈道。

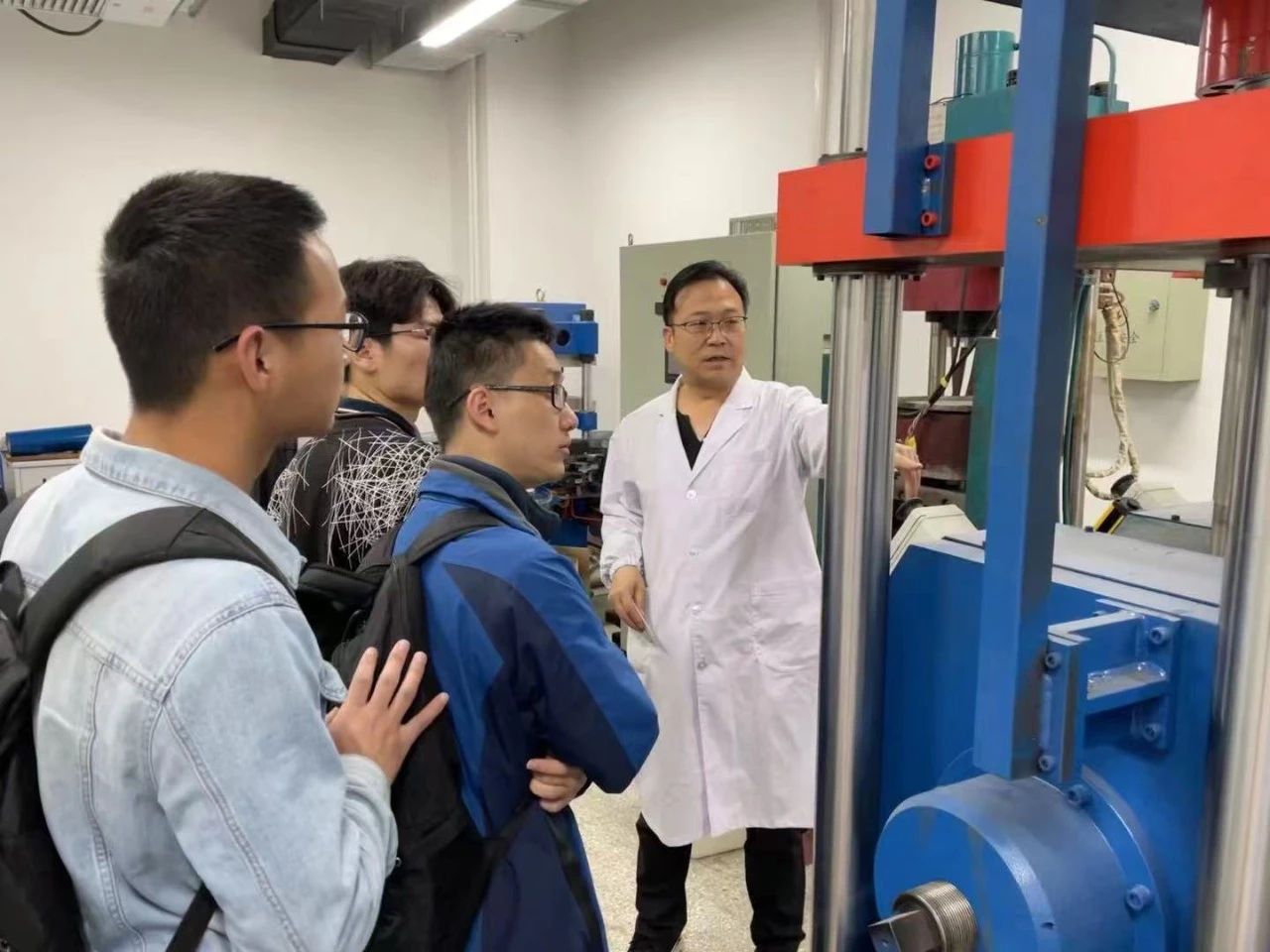

史慧刚指导学生实验 图源:兰州大学

史慧刚认为,在需求导向的驱动下,研究者不仅要具备扎实的理论基础,更需拥有持续学习新知识、勇于探索未知领域的坚韧毅力。“我依稀记得,我在杨老师的办公室提出要跟随他学习、做项目时,杨老师脸上止不住地欣喜。”史慧刚回忆道。

今年已经90岁高龄的杨正先生,每天依旧沉浸在磁性材料前沿文献中寻找新知。杨正先生对磁性材料应用研究的情怀,如同一盏指路明灯,为史慧刚的应用研究梦持续引路,不断推动科研成果走出实验室,转化为生产力。在传承与延续中,兰州大学物理学院校企合作之桥愈加稳固,科研之花在社会需求的沃土上灿烂绽放。

内容来源|物理科学与技术学院

党委宣传部(融媒体中心)

文字|林锦泉 张佳欣

编辑|邢嘉懿

校对 | 董晶

责编|李晖

审核|张北辰 肖坤 李晖