-

平时我是东方不buy!双十一来了我要买!买!买!辽宁科技大学2025-11-11

平时我是东方不buy!双十一来了我要买!买!买!辽宁科技大学2025-11-11 -

蒋欣汝辽宁科技大学2025-11-20

蒋欣汝辽宁科技大学2025-11-20 -

潍坊学院辅导员说丨山腰青年——在“停滞带”寻找成长新坐标潍坊学院2025-11-10

潍坊学院辅导员说丨山腰青年——在“停滞带”寻找成长新坐标潍坊学院2025-11-10 -

调色盘已打翻,快来共赏辽宁科技大学的秋日限定!辽宁科技大学2025-11-06

调色盘已打翻,快来共赏辽宁科技大学的秋日限定!辽宁科技大学2025-11-06 -

立冬 | 一点禅灯半轮月,今宵寒较昨宵多辽宁科技大学2025-11-07

立冬 | 一点禅灯半轮月,今宵寒较昨宵多辽宁科技大学2025-11-07 -

2025校园行 | 辽宁科技大学秋韵辽宁科技大学2025-11-03

2025校园行 | 辽宁科技大学秋韵辽宁科技大学2025-11-03 -

抓住秋天的尾巴,辽宁科技大学晚秋调色盘限定放送!辽宁科技大学2025-11-01

抓住秋天的尾巴,辽宁科技大学晚秋调色盘限定放送!辽宁科技大学2025-11-01 -

中国大学生在线关于开展2025年度校网通站优秀共建高校材料申报的通知2025-11-13

中国大学生在线关于开展2025年度校网通站优秀共建高校材料申报的通知2025-11-13 -

辅导员说|奔跑的青春,从不设限潍坊学院2025-11-11

辅导员说|奔跑的青春,从不设限潍坊学院2025-11-11 -

我们大学生有属于自己的LOVE!辽宁科技大学2025-11-15

我们大学生有属于自己的LOVE!辽宁科技大学2025-11-15

一、问题背景

新学期心理普查结果出来不久,一个名字进入了我的重点关注列表——武同学,男,计算机科学与技术专业大一新生,预警等级一级。报告提示他情绪低沉,充满无望感。

第一次约谈,他坐在我对面,眼神低垂,整个人的状态像被一层灰色的薄膜包裹着。“没什么喜欢的,都不感兴趣。”他语气淡漠。深入交谈后,问题的核心浮出水面:他的高考志愿由母亲一手包办,他对这个专业毫无兴趣,内心充满了被剥夺感的愤怒和无力。每晚与母亲的电话都演变成激烈的互相指责,这成了压垮他的又一根稻草。陌生的环境、“根本学不懂”的C语言、没有朋友的孤独……所有这些叠加,让他深陷“我的人生完了”的绝望之中。

【图为李老师对武同学负面认知梳理,用积极视角作为破局点】

二、实施过程

1、从“无能为力”到“我有热爱”

建立信任后,我没有纠缠于他的诸多“不喜欢”,而是尝试叩问他的内心:“抛开所有不开心,有没有什么事,是你一想到就会开心愉悦的?”

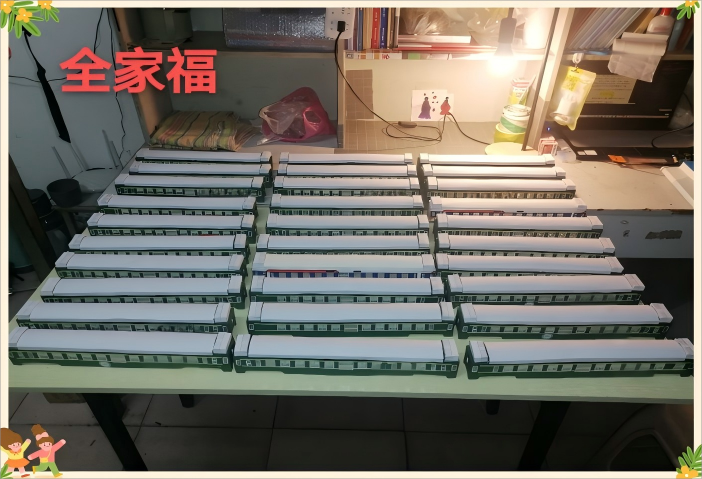

他愣了一下,眼神里第一次有了不同的神采:“火车…我喜欢机械,特别喜欢研究火车模型。”他甚至带着点怯懦和渴望问我:“老师,我现在…还能做我的火车模型吗?”“当然能!”我给予无比肯定的回答,“你在哪里,你的热爱和自主权就在哪里。做你热爱的事,不仅能快乐自己,还可能吸引到志同道合的朋友。”这句话仿佛是一把钥匙。他真的在宿舍重新拾起了这个爱好。令人惊喜的是,那些精致的零件和逐渐成型的模型,反而引起了室友们的好奇和钦佩。他们开始围过来看,问他问题。不知不觉中,他凭借这项热爱,打破了人际的坚冰,交到了在大学里的第一批朋友。希望,从这一刻开始悄然萌发。

【图为武同学在宿舍做的火车模型,点燃了兴趣与希望的火花】

2、打破每晚8点的“电话战争”

核心情绪问题缓解后,那个每晚准时上演的“电话战争”成了必须攻克的堡垒。我决定介入家庭系统,架起沟通的桥梁。

第一步,赋能学生。 我和武同学进行了多次角色扮演,练习如何用“我句式”平和而坚定地表达:“妈妈,当志愿完全由您决定时,我感到不被尊重,也很无助。我希望以后关于我的大事,我们能一起商量。”目标是让他从情绪化的抱怨,转向表达真实诉求。

第二步,联结家长。 我拨通了武同学母亲的电话。我没有指责,而是客观描述了孩子入校后的痛苦、学业上的挣扎以及深深的孤独感。我帮她看到,孩子的对抗并非不孝,而是源于“人生失控”带来的巨大创伤。每晚的争吵只是在彼此伤口上撒盐。我建议她,今晚通话,尝试只说一句:“孩子,你在学校不容易,妈妈知道了。”

第三步,三方会谈。 在双方情绪稍缓后,我组织了一次简短的三方通话。我作为中立的主持人,引导武同学用练习好的方式表达,鼓励母亲努力倾听。那次通话,第一次没有以争吵和眼泪结束。

3、从“根本学不会”到“我能搞定”

学业是压在他心头最现实的巨石。他说C语言“像天书”,完全学不会。我立刻联系了他的C语言老师,精准定位了他的知识薄弱点。帮他联系了两位学得不错又热心的同学,组成了一个低压力的学习小组。不再是一个人面对难题。

我和他一起设定“今天弄懂这一个知识点”、“独立完成一道课后题”这样极其微小的目标。每完成一个,我就大力肯定:“看,你又做到了!”这点滴的成功体验,逐渐冲刷着他“我不行”的固化认知。

我引导他看到,计算机和他热爱的火车并非毫无关系,给他看了很多智能交通、无人驾驶、火车电控系统的前沿视频和案例。他的眼神告诉我,有扇新的窗户被打开了。

4、从“独行侠”到“在场者”

当他的内心逐渐变得有力,我鼓励他走出去。我推荐他加入了氛围轻松的“创客训练营”。最初两次活动,由我亲自带领,帮他度过最初的拘谨。很快,动手实践的快乐和团队协作的成就感让他融入了那里。

【图为武同学积极参与创客训练营活动的场景】

同时,我悄悄发动了他的班长和几位友善的室友,在日常中“自然”地捎上他:“武同学,一起去食堂吧?”“走,一起去教室。”这种不刻意的陪伴,给了他最舒适的安全感。

我还鼓励他别再把自己关在宿舍,而是去图书馆、体育馆。即使不和人说话,只是沐浴在校园熙攘的氛围里,那种“在场感”本身,就是一味对抗孤独的良药。

5、荆棘与花开

如今的武同学,与母亲的关系实现了“停战”与初步和解;C语言通过了考试;身边有了可以一起去上课、吃饭的朋友团;更重要的是,他开始主动思考如何将计算机知识与自己的机械兴趣相结合,重新拿回了对人生的规划感。

三、创新做法

面对武同学的复杂情况,我探索出“发现火花—家校协同—学业破困—环境赋能”的组合策略,用无条件的信任点燃火种,用科学的沟通融化坚冰,用同伴的支持传递温暖。

以“兴趣”为支点,撬动认知重构。创新地将学生被压抑的兴趣爱好(火车模型)转化为心理干预的核心资源。通过肯定其热爱、激活内在动机,缓解情绪危机。

构建家—校—生“三角沟通”模式。先赋能学生沟通技巧,再与家长单独建立共识,最后引导三方实践新沟通模式。

“微目标”渗透式学业重建。将庞大的学习任务分解为“日解一题”、“周清一知识点”等可即时反馈的微小单元,通过持续的正向激励重建信心。

环境适配性融入策略。从其舒适圈边缘(图书馆)入手,逐步过渡到低结构社团(创客营),再辅以同伴的“自然邀请”,最大限度降低其社交焦虑和启动阻力。

四、育人成效

武同学的心理复查预警等级降至正常范围。每晚与母亲的“电话战争”基本消失,代之以平和、偶尔分享日常的沟通。期末考试中C语言课程顺利通过,增强了学业信心。拥有了2名室友和1名学习伙伴的稳定朋友圈。持续参与创客训练营活动,并在一项小组项目中承担了模型设计工作。他还主动探索计算机与机械结合领域,计划选修相关课程。

五、可推广经验

1、“心灵考古”式深度谈心法,耐心细致地挖掘表面情绪下的“核心创伤”(自主权丧失、价值感受损)。关键追问:“如果没有任何限制,你最想做什么?”往往能发现破局点。

2、家校协同“学生赋能+家长联结+示范演练三步标准化”流程,突出沟通训练与角色转变。

3、学业破冰“微目标”系统,重塑“我能行”的体验感。

4、构建“低门槛—高支持”社交环境,注重“环境浸润”与“自然联结”。