-

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21

小满|麦穗初齐绿满川,蚕眠桑叶正盈田辽宁科技大学2025-05-21 -

荣耀时刻!第五十三届运动会圆满落幕,每一帧都是青春辽宁科技大学2025-05-22

荣耀时刻!第五十三届运动会圆满落幕,每一帧都是青春辽宁科技大学2025-05-22 -

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28 -

毕业特辑丨风华正茂的我们,向辽宁科技大学再比个耶辽宁科技大学2025-06-10

毕业特辑丨风华正茂的我们,向辽宁科技大学再比个耶辽宁科技大学2025-06-10 -

师哥师姐说 | 刘芷含:向下扎根,向上开花辽宁科技大学2025-05-30

师哥师姐说 | 刘芷含:向下扎根,向上开花辽宁科技大学2025-05-30 -

芒种 | 种下希望,收获未来。辽宁科技大学2025-06-05

芒种 | 种下希望,收获未来。辽宁科技大学2025-06-05 -

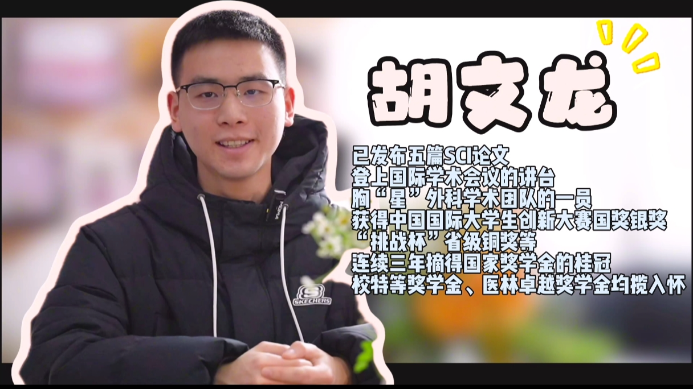

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13 -

榜样力量:李妍娇 行远自迩 笃行不怠唐山师范学院2025-05-22

榜样力量:李妍娇 行远自迩 笃行不怠唐山师范学院2025-05-22 -

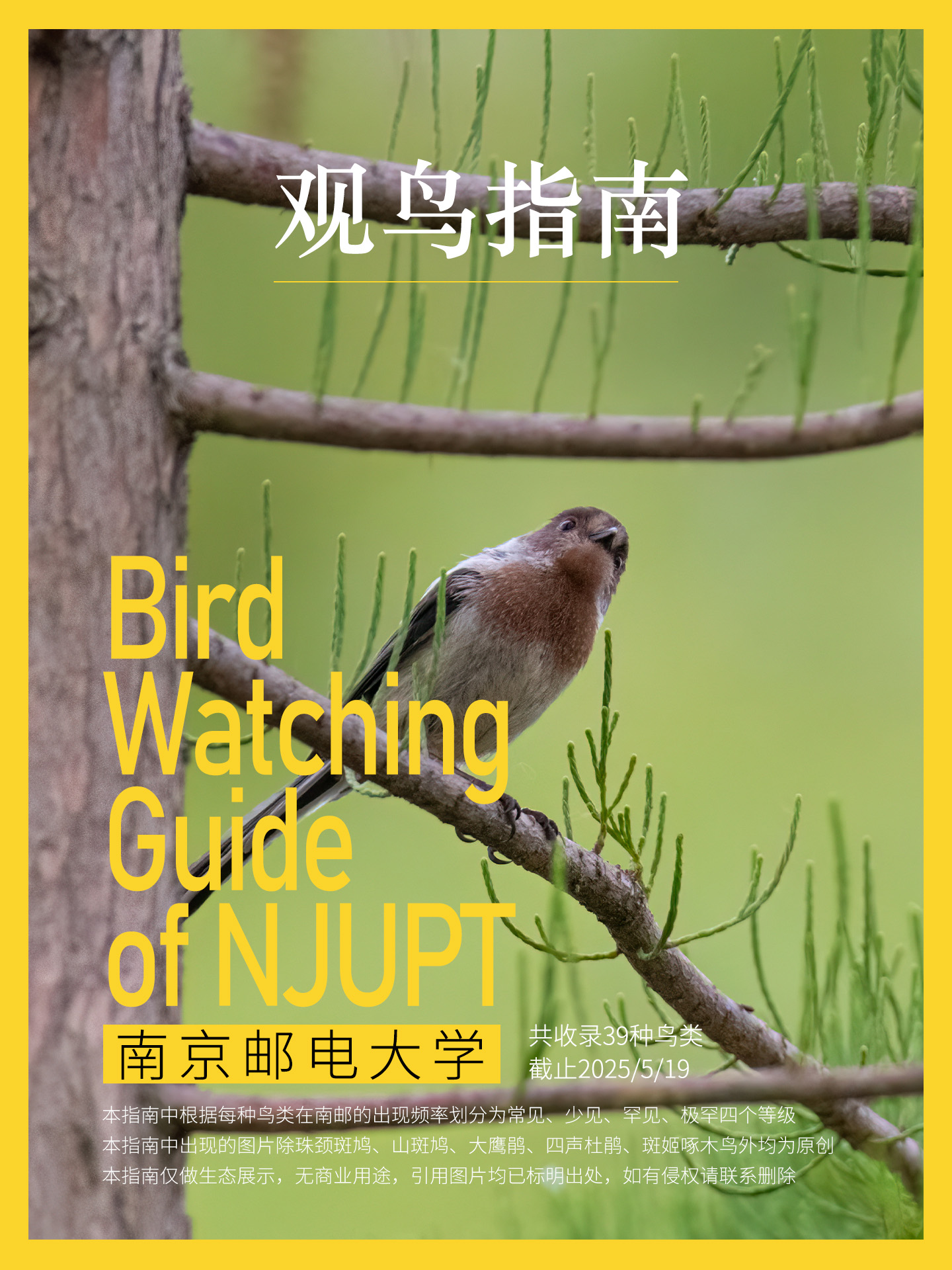

今天,5月22日是世界生物多样性日南京邮电大学2025-05-22

今天,5月22日是世界生物多样性日南京邮电大学2025-05-22 -

“我和辽宁科技大学的故事”,把夏天装进时光胶囊辽宁科技大学2025-06-04

“我和辽宁科技大学的故事”,把夏天装进时光胶囊辽宁科技大学2025-06-04

摘要:“大思政课”遵循铸魂育人的价值导向,倡导构筑不同主体协同育人新格局,辅导员与高校思政课教师协同育人可以提升铸魂育人引领力。本文从基于“大思政课”的辅导员与思政教师协同育人价值意蕴入手,对高校辅导员与思政教师协同育人现状进行调研找出存在问题,从理念层面明确“育人共同体”、知识层面建立“学习共同体”、现实层面完善“实践共同体”、保障层面落实“机制共同体”进行路径研究。

关键词:“大思政课” 辅导员与思政教师协同育人

《普通高等学校辅导员队伍建设规定》明确指出,专职辅导员是指专职从事大学生日常思想政治教育工作的人员,具有教师和管理人员双重身份。辅导员与思政课教师作为高校两大思政育人体系应着力探索协同育人道路,明确融入“大思政课”的角色定位,积极融入“大思政课”建设,提升铸魂育人引领力。

一、基于“大思政课”的辅导员与思政教师协同育人价值意蕴

(一)是贯彻落实“三全育人”总目标的必然要求。《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》提出,坚持全员、全过程、全方位育人。高校辅导员与思政课教师是大学生思想政治教育主体系统中的骨干力量和中坚力量,只有两大育人主体融合共建、协同育人,才能共同培育德智体美劳全面发展的合格建设者和可靠接班人。

(二)是强化提升思政教育实效性的重要抓手。高校辅导员与思政课教师在大学生思想政治教育中履行不同的工作职责,思政课教师通过第一课堂对学生进行理论引导,辅导员通过第二课堂对学生进行实践培养。但二者都遵循立德树人的根本任务,有着共同的育人目标,把第一课堂与第二课堂有机融合,探索构建同向同行的协同育人模式是提升思想政治教育实效性的重要抓手。

(三)是全面推进“大思政课”总方案的必由之路。2022年7月,教育部等十部门印发的《全面推进“大思政课”建设的工作方案》强调,要坚持开门办思政课,突出实践导向,需要我们着眼新时代、立足小课堂、善用大课堂。辅导员和思政课教师发挥合力优势,可以有效推进“大思政课”走进社会大课堂。

二、基于“大思政课”的辅导员与思政教师协同育人现状

本研究在对“大思政课”视域下辅导员与思政教师协同育人价值分析后,着力开展辅导员与思政教师协同育人现状的调查研究,采取线上线下相结合的方式进行了问卷调查,对部分大学生进行样本调查,从学生受众的角度了解目前辅导员与思政教师协同育人现状,共计发放问卷480份,剔除填写数据不完成等情况,收回有效问卷469份,问卷有效率97.70%,通过数据分析,得出以下分析结果。

(一)辅导员与思政课教师交流沟通不足。调查发现,93.56%的大学生表示辅导员没有参与过思政理论课课堂教学。95.38%的大学生表示思政课教师没有参与指导过社会实践活动。由此看出,现阶段辅导员与思政教师依然是各司其职,交流沟通不足,没有在行动上协同育人。辅导员应走进学生思政课堂与思政教师交流学生思想状况,观察学生课堂效果,从而更好开展学生思想政治教育。

(二)辅导员与思政课教师知识体系差异。调查发现,89.31%的大学生表示辅导员层面以日常教育管理工作为主,如宿舍治理、安全意识培养、心理健康教育等,思想政治理论知识设计的层面较少。93.27%的大学生表示思政课教师层面以课堂授课为主,对学生日常思想中的疑惑问题关注的较少。这就造成了双方知识体系没有得到有效融合,取长补短。

(三)辅导员与思政课教师协同实践缺失。调查发现,93.51%的大学生表示辅导员与思政教师没有一起参与或组织过学生活动,只有6.49%的大学生表示辅导员与思政课教师一起参加或组织过学生活动。数据显示,现阶段辅导员与思政课教师协同实践有很大的缺失,这就导致理论指导与现实问题解决的脱节,两大思政育人体系在学生理论知识层面的讲授与学生现实发生思想问题的引导解决中不能有效地互相支持和补充。

(四)辅导员与思政课教师育人效果不佳。调查发现,85.36%的大学生认为思政课需要“密切与现实生活的联系”。对于思政课课堂表现及对课程改进方向的调查,56.31%的大学生选择了“加强师生互动交流”,71.68%的大学生选择了“开展社会实践”。而在对辅导员召开思想引领方面主题班会情况中,76.37%的大学生选择了“日常通知类班会”居多,思想引领类班会较少,思想育人效果不佳。

三、基于“大思政课”的辅导员与思政教师协同育人路径研究

(一)理念层面明确“育人共同体”。百年大计,教育为先。辅导员与思政课教师作为高校思想教育两大育人主体,在育人目标上是高度一致的,双方需要站在育人“大思政”格局中思考问题,需要深刻认识到高校需要培养什么样的人,如何培养人,以及为谁培养人这个根本问题。

(二)知识层面建立“学习共同体”。经调查大多数辅导员本身没有接受过系统的思想政治教育理论体系的专业学习,受到教育背景的限制,辅导员在思政专业知识层面有所欠缺,而思政课教师也缺乏对学生日常行为及思想的了解,也限制了“大思政课”建设的实施。双方只有达成“学习共同体”,才能在协同育人中增进理论知识与实践规律的相互促进。学校应充分搭建两大育人体系学习交流的平台,通过讲座、座谈、结对等形式,为辅导员和思政课教师提供互相学习的机会,通过思政课教师理论知识的输出提升辅导员在育人中的专业知识水平,通过辅导员对大学生日常困惑和现实表现中存在问题的分析,增加思政课教师对学生的了解,从而在思政课程中更好地针对学生的问题调整讲授方案,更能贴近大学生思想,提升思想政治教育效果。

(三)现实层面完善“实践共同体”。在调研中发现思政课教师和辅导员几乎没有共同参与或组织过学生活动,这是两大育人体系从理论到实践协同育人的缺失,大学生社会实践作为校内思政小课堂与社会大课堂相链接的关键一环,辅导员和专业教师可以充分利用寒暑假社会实践及大学生社区实践计划的平台,创新探索辅导员与思政课教师协同实践育人新模式,共同指导学生开展社会实践,让固定的课堂所学知识,变成“流动”课堂“行走”的力量,创立师生“实践共同体”,通过深度融合交流,可以提升辅导员在理论层面的知识,同时可以增强思政课教师在实践层面的育人水平,从而更好地反哺于课堂教学,更能凝聚力量,同心同行,铸魂育人。

(四)保障层面落实“机制共同体”。高校需要建立相应机制,重视对辅导员和思政课教师队伍的融合建设,在制度、培训、经费等方面提供有效的保障。确保辅导员与思政课教师协同育人工作顺利开展。通过完善辅导员和思政课教师协同育人的机制,充分发挥两支队伍强强联合的效能,为“大思政课”建设的全面推进提供强大的支撑。