-

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22 -

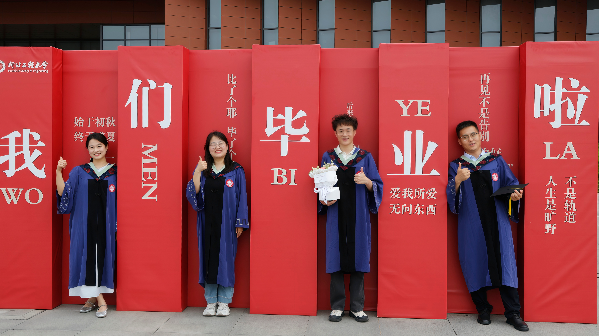

盛夏花开,前程向光——致亲爱的2025届毕业生河北科技师范学院2025-06-23

盛夏花开,前程向光——致亲爱的2025届毕业生河北科技师范学院2025-06-23 -

致每一个在学生干部工作里“折腾”的你辽宁财贸学院2025-06-24

致每一个在学生干部工作里“折腾”的你辽宁财贸学院2025-06-24 -

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13 -

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12 -

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17 -

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05 -

锚定育人坐标,镌刻时代答卷 —河北工程大学毕业季“四位一体“育人实践河北工程大学2025-06-26

锚定育人坐标,镌刻时代答卷 —河北工程大学毕业季“四位一体“育人实践河北工程大学2025-06-26 -

期末周来临!如何呢,又能怎?辽宁科技大学2025-06-25

期末周来临!如何呢,又能怎?辽宁科技大学2025-06-25 -

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15

泥土的芬芳里藏着时光的密码

下乡的脚步踏响非遗的回响

走在田埂与村落间

看老手艺人指尖流转的匠心

三农的根扎在大地,非遗的魂系着乡愁

下乡不是简单的行走

而是与历史对话、与传承握手

让我们在田间地头读懂非遗的温度

在乡土人情里看见文化的力量

让老手艺在新时代的土壤里

继续开出生生不息的花

7月2日到7月8日,河南农业大学资源与环境学院“豫见非遗”实践团开启了一场意义非凡的非遗文化推介之旅。在这短短的几天里,团队成员们深入开封的各个非遗文化传承地,用青春的活力和热情,为非遗文化的传承与发展注入了新的力量,让古老的技艺在新时代焕发出新的光彩。

7月2日,“豫见非遗”实践团来到了开封市朱仙镇曹家年画工作室。在这里,传承人曹新年老师热情接待了团队成员。曹老师不仅带领大家参观了陈列室,详细介绍了经典作品,如寓意吉祥的《五子登科图》、展现四季更迭的《春夏秋冬花图》以及描绘经典爱情故事的《西厢记》,还亲自示范了年画制作的全过程。在曹老师的指导下,团队成员们亲手体验了年画制作,深刻感受到了年画文化的独特魅力。曹老师三十年来与年画相伴的创作故事和传承心路,也让成员们对朱仙镇年画的文化内涵与传承意义有了更深刻的理解。

木版年画传承人曹新年老师为团队讲述五子登科图故事 来源:“豫见非遗”实践团

年画传承人曹新年老师演示木版年画制作刷印过程 来源:“豫见非遗”实践团

团队成员在曹新年老师的曹家年画店里和木版年画合影 来源:“豫见非遗”实践团

7月3日,实践团又走进了有着近四百年历史的开封朱仙镇“天成老店”,与第五代代表性传承人尹国全老师展开了一场非遗木版年画的学习体验活动。尹老师不仅分享了自己自幼随父学习木版年画制作的经历,还详细讲解了文化背景与历史意义,并示范了对板拓印的制作流程。他特别提到,2008年发行邮票中的木版年画《步下辩》《三娘教子》《满载而归》《风香兰》均由他制作并申报,这些作品通过邮票走向全国,让更多人认识了朱仙镇木版年画。在尹老师的指导下,团队成员们从生疏到熟练,逐步掌握了刻版、印制技巧,体会到了非遗技艺的难度与魅力。

木版年画传承人尹国全老师指导团队制作木版年画的过程 来源:“豫见非遗”实践团

木版年画传承人尹国全老师向团队演示木版年画制作 来源:“豫见非遗”实践团

7月4日,“豫见非遗”实践团来到了穆家桥街开封汴绣厂。在这里,汴绣老师为团队成员详细讲解了汴绣中运用到的针法,如平绣、插针绣、乱针绣、双面绣等,并解释了如何塑造汴绣的立体感和光泽感。在老师的指导和示范下,团队成员亲身体验了开封汴绣的针法,感受到了传承千年的汴绣文化以及所需的耐心与毅力。

汴绣老师讲解汴绣光泽感以及绣法 来源:“豫见非遗”实践团

银针穿梭,丝线落定,团队成员以指尖完成与汴绣千年技艺的深情对话 来源:“豫见非遗”实践团

团队成员在《东风吹遍百花开》前合影留念 来源:“豫见非遗”实践团

7月5日,实践团又走进了开封市宋绣博物馆,深入了解国家级非遗汴绣的独特魅力。在汴绣老师的带领下,团队成员参观了王素花老师收藏的汴绣珍品,那些精美绝伦的汴绣衣服与日常用品,让成员们赞叹不已。王素花老师的徒弟为团队成员讲述了汴绣的传承故事与自己的汴绣生涯,从年少学艺的艰辛到前往人民大会堂为建国十周年敬献《清明上河图》贺礼,王老师的每一段经历都深深打动着大家。成员们还仔细询问了汴绣针法与技艺细节,探讨了汴绣文化传播的新思路与新途径。

团队成员参观汴绣《水浒传》108好汉作品,赏非遗演绎经典 来源:“豫见非遗”实践团

汴绣国家级非遗传承人王素花老师亲述汴绣师徒传承故事,感悟匠心传承 来源:“豫见非遗”实践团

7月6日,“豫见非遗”实践团走进了灯笼张博物馆,开启了一场与非遗灯笼的深度对话。汴京灯笼国家级非遗传承人张俊涛老师热情接待了团队成员。张老师带领大家参观馆内收藏的各类作品,详细介绍了纸制灯笼的轻薄灵动与丝绸灯笼的雅致华贵,以及珍藏的木雕作品与灯笼工艺在纹饰设计上的相通之处。在与张老师的深入交流中,成员们了解到了灯笼张的技艺脉络,增强了青年一代的文化自信与传承责任感。

汴京灯笼张第七代传承人张俊涛老师向团队介绍纸灯的特点 来源:“豫见非遗”实践团

汴京灯笼张第七代传承人张俊涛老师指导团队了解木雕的独特 来源:“豫见非遗”实践团

7月7日,实践团来到了宋室风筝第六代传承人宋长虹老师的工作室,开展非遗传承实践活动。宋老师讲述了家族与宋室风筝的故事,从其父亲眼疾情况下创作“百蝶图”的坚守,到宋长虹老师几十年通过授课、品牌联名扩大影响力的努力,再到八九十年代用“双头鹦鹉”风筝传情的浪漫,成员们沉浸于非遗文化的深厚底蕴。宋老师还细致拆解了“扎、糊、绘、放”四大制作步骤,讲解了竹骨选型、糊纸技巧、图案寓意等工艺要点。在宋老师的指导下,团队成员分组实践,亲手完成了风筝制作,体悟了传统技艺的魅力。

宋长虹老师指导团队成员完成风筝骨架制作 来源:“豫见非遗”实践团

宋长虹老师指导团队成员完成风筝骨架制作 来源:“豫见非遗”实践团

鹦鹉小满停留于团队成员肩头,成员完成双头鹦鹉风筝 来源:“豫见非遗”实践团

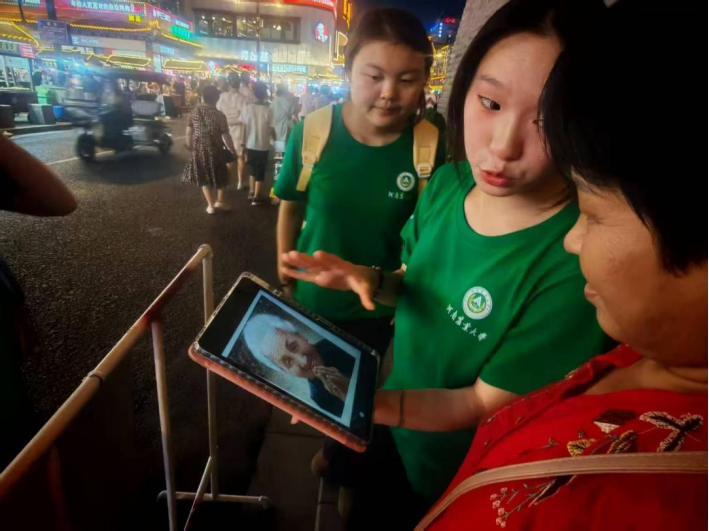

7月8日,“豫见非遗”实践团来到了开封鼓楼区,向群众宣传优秀非遗传统文化。团队成员们积极寻找采访对象,向他们讲解非遗文化,如年画的细节雕刻方法、汴绣体现出真实感的不同绣法、非遗灯笼均匀发光的原理、风筝骨架的制作方法等,并向采访对象送出了向尹国全老师学习制作的木板年画,进行优秀非遗传统文化的宣传与推广。最后,所有实践团队成员在开封鼓楼区城墙前合影留念,为这次非遗文化推介之旅画上了圆满的句号。

团队成员为游客讲解木版年画 来源:“豫见非遗”实践团

团队成员向游客讲解汴绣的真实感与立体感 来源:“豫见非遗”实践团

团队成员向游客讲解非遗风筝 来源:“豫见非遗”实践团

在这次非遗文化推介之旅中,“豫见非遗”实践团通过实地走访、亲身学习、体验和宣传推广,拓宽了文化视野,提升了非遗认知,培养了团队协作与责任感。他们用青春的力量为非遗文化注入了新的活力,让更多人了解和关注非遗文化,为非遗文化的传承与发展贡献了自己的力量。让我们一起期待非遗文化在新时代焕发出更加耀眼的光彩,让非遗文化薪火相传、生生不息。