-

嘿!辅导员,你能看见“腰”吗?河北政法职业学院2025-02-05

嘿!辅导员,你能看见“腰”吗?河北政法职业学院2025-02-05 -

福州工商学院实践队赴武夷山市追寻领袖足迹,学习“三茶”统筹经验福州工商学院2025-02-13

福州工商学院实践队赴武夷山市追寻领袖足迹,学习“三茶”统筹经验福州工商学院2025-02-13 -

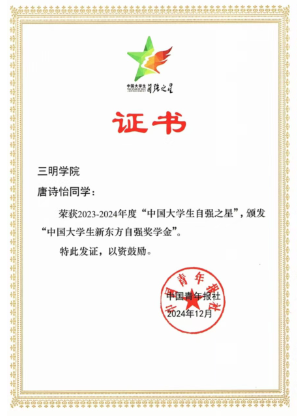

三明学院文化传播学院唐诗怡获评2023-2024年度“中国大学生自强之星“三明学院2025-02-05

三明学院文化传播学院唐诗怡获评2023-2024年度“中国大学生自强之星“三明学院2025-02-05 -

科创育人|看看老师、同学怎么说!河北科技大学2025-01-20

科创育人|看看老师、同学怎么说!河北科技大学2025-01-20 -

池州学院:启动寒假计划池州学院2025-01-28

池州学院:启动寒假计划池州学院2025-01-28 -

志愿让青春发光!河北科大打造育人“新名片”!河北科技大学2025-01-23

志愿让青春发光!河北科大打造育人“新名片”!河北科技大学2025-01-23 -

寒假实践| 从春节的习俗看传统文化魅力大连外国语大学软萌君学生工作室2025-01-24

寒假实践| 从春节的习俗看传统文化魅力大连外国语大学软萌君学生工作室2025-01-24 -

做到这三点,轻松拿捏大学松弛感河北政法职业学院2025-01-27

做到这三点,轻松拿捏大学松弛感河北政法职业学院2025-01-27 -

池州学院:【科研活动周】池州学院首届“科研活动周”圆满结束池州学院2025-01-23

池州学院:【科研活动周】池州学院首届“科研活动周”圆满结束池州学院2025-01-23 -

池州学院:【科研活动周】艺术与教育学院篇池州学院2025-01-22

池州学院:【科研活动周】艺术与教育学院篇池州学院2025-01-22

2025年1月11日,四川农业大学农学院“青贮助农”社会实践团前往四川省简阳市禾丰镇火盆村,开展青贮产业链宣讲。自农业部公布“粮改饲”措施以来,四川省2016-2017年开展了粮改饲项目,推广青贮玉米,苜蓿等牧草种植,鼓励种植户与养殖场签约,缓解玉米收购价格走低压力,减少饲料豆粕使用,做到增收增产。本次宣讲,旨在通过深入调研当地农作物种植情况以及对养殖场的未来规划,结合学校科研成果的转化和应用,进一步推动当地产业升级和乡村振兴。

图为助农团抵达火盆村委员会。郑丹妮 供图

实践团负责人袁礼人提道:“青贮技术由于全株青贮玉米收割时省去了脱粒、晾晒、处理秸秆等环节,能够有效缓解收割时农村缺青壮年劳动力的问题。粮改饲还可以带动秸秆循环利用和转化增值,减少焚烧造成的环境污染,可以说是经济效益与社会生态效益共赢。”

此外,袁礼人还提到:“如果采用‘玉-豆-畜’种养结合模式,可以充分利用玉米边行优势,同时收获玉米大豆,形成混合青贮饲料,显著提高饲料粗蛋白质含量,输入饲养场,减少养殖成本,增加饲料转换比例。饲养场产出粪便,进行堆肥发酵,重新输入田地,减少种植成本,实现人与自然的和谐共生。”

图为团队成员沟通宣讲流程。郑丹妮 供图

实践团采访了火盆村的村党委书记郭永旭,据郭书记所述,村集体预计于今年4-5月份建设规模约为100头牛的养牛场,并采用无公害的养牛方式,通过精细化的管理生产高品质牛肉,从而增加村民收入。同时发展产业规模化,提供更多工作岗位,有望吸引年轻人返乡,为乡村振兴注入活力。

图为郭书记与助农团负责人讲述未来养牛场规划。冉梦媛 供图

郭书记表示,打算在当地使用青贮技术生产喂养饲料。在火盆村,当地以村集体为组织核心,推行集约化农业生产模式。在农作物种植方面,当地推广并运用大豆玉米带状复合种植技术。同时,践行绿色农业理念,实施秸秆还田举措。经过多年的实践与探索,火盆村在大豆玉米带状复合种植领域积累了一定的实操经验并推动了当地农业的可持续发展 。但在青贮技术的具体实施上仍旧存在经验不足等问题。

与郭书记探讨并深入了解火盆村当地发展青贮技术愿景与面临挑战正是实践团此行的目的。在交谈的过程中,助农团负责人袁礼人建议采用裹包青贮,具有质量好,浪费少,保存时间长等优点。但考虑到青贮裹包机成本问题,郭书记提出了粉碎机和打包机代替青贮裹包机的方法。或者采用挖筑长方体窖池的方式,在地势较高的干燥处挖筑一两个窖池,试进行青贮。

与郭书记交谈完之后,助农团通过入户走访多户家庭,大致了解了玉米种植收益。据村民张大娘口述,去年玉米亩产量约为400-500斤,售价约为1元一斤。帮种大豆玉米的农民,工资约为8元每小时,温饱问题基本可以解决。也有路过的村民表示“靠天吃饭”,大豆玉米的收成并不稳定,取决于降水、温度等气候条件。

两相对比来看,籽粒玉米的产出仅为玉米籽粒,而青贮玉米的有效产出是包含玉米秸秆的。虽然依照市场行情来看,籽粒玉米收购价格比青贮玉米高,但是青贮玉米作为原料售出的产量远比籽粒玉米高。总体上,青贮玉米大豆亩产收益是高于单种玉米亩产收益的。

图为团队成员与村民谈论玉米种植收益情况。郑丹妮 供图

通过这次社会实践活动,团队成员宋德强认识到,在学校里学到的农业科技理论知识往往是抽象和理想化的。他说“只有通过社会实践,才能够将书本上的知识应用到实际的农业生产场景中。”

此外,团队成员们也深刻认识到,青贮走进农户是一条切实可行的乡村振兴新路。不仅可以缓解玉米收购价格走低压力,还可以为4-5月份规划的养牛场提供部分饲料原料。

图为部分助农团成员与郭书记在四川省简阳市禾丰镇火盆村的合照。叶宇童 供图

在乡村振兴的征程中,农业科技正发挥着日益重要的作用,使农村产业发展、农民增收致富的步伐更加坚实。本次助农实践只是农业技术助力乡村振兴的一个缩影,在全国各地,越来越多的农村地区正借助科技的力量,实现农业增效、农民增收、农村繁荣。青年具有知识储备和专业技能,当青年力量与乡村振兴深度融合,乡村将绽放出更加绚烂的光彩。(通讯员 冉梦媛)