-

师哥师姐说 | 辽宁科技大学 刘毅: 山一程水一程,我与小中的相逢辽宁科技大学2025-12-10

师哥师姐说 | 辽宁科技大学 刘毅: 山一程水一程,我与小中的相逢辽宁科技大学2025-12-10 -

纪念“一二·九”运动,辽宁科技大学学子竞逐燃初心辽宁科技大学2025-12-13

纪念“一二·九”运动,辽宁科技大学学子竞逐燃初心辽宁科技大学2025-12-13 -

钢铁标兵 | 尹忠宝:在“建造”之中,做自己的“总建筑师”辽宁科技大学2025-12-07

钢铁标兵 | 尹忠宝:在“建造”之中,做自己的“总建筑师”辽宁科技大学2025-12-07 -

辽宁科技大学冬雪存档 | 你的专属雪天碎片已投送辽宁科技大学2025-12-10

辽宁科技大学冬雪存档 | 你的专属雪天碎片已投送辽宁科技大学2025-12-10 -

钢铁标兵 | 马春悦:笃行实干,悦燃青春辽宁科技大学2025-12-17

钢铁标兵 | 马春悦:笃行实干,悦燃青春辽宁科技大学2025-12-17 -

致考研路上的你:以孤勇赴山海,以笃行证热爱辽宁科技大学2025-12-15

致考研路上的你:以孤勇赴山海,以笃行证热爱辽宁科技大学2025-12-15 -

冬至 | 岁寒隆冬至,年深数九初辽宁科技大学2025-12-21

冬至 | 岁寒隆冬至,年深数九初辽宁科技大学2025-12-21 -

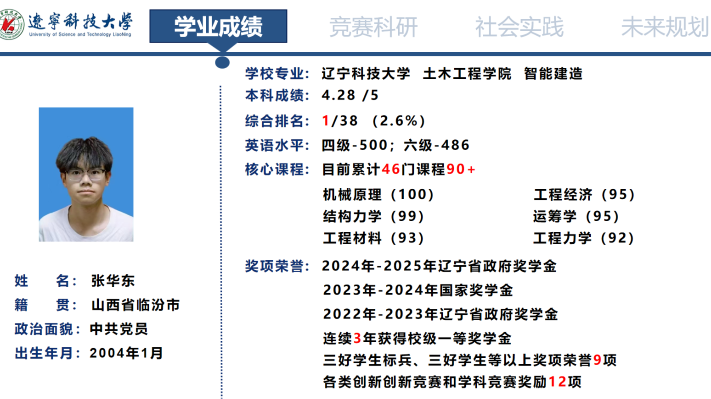

钢铁标兵 | 张华东:智学善研,躬行奉献辽宁科技大学2026-01-04

钢铁标兵 | 张华东:智学善研,躬行奉献辽宁科技大学2026-01-04 -

钢铁标兵|陈煌坤:勤思敏学,砥砺前行辽宁科技大学2025-12-22

钢铁标兵|陈煌坤:勤思敏学,砥砺前行辽宁科技大学2025-12-22 -

辽宁科技大学举办学习贯彻党的全会精神示范宣讲会辽宁科技大学2025-12-29

辽宁科技大学举办学习贯彻党的全会精神示范宣讲会辽宁科技大学2025-12-29

指尖划过抖音屏幕,倏然被一段画面绊住。

红烛摇曳的新房里,待嫁新娘正对镜梳妆,菱花镜中映出她含笑的眉眼;窗玻璃外,一个佝偻的身影静静立着,一双眼睛望过来,盛着化不开的殷切。那眼神太熟悉,像一粒石子,轻轻落入心湖,溅起满湾的回忆——瞬间漫过了多年前,表姐出嫁的那个清晨。

天还浸在浓得化不开的墨色里,凌晨三四点光景,万物仍在酣睡。我被奶奶轻轻摇醒:“舒曼,快起来,去姑姑家看表姐穿嫁衣。”她的声音里裹着藏不住的欢喜,枯瘦的手却极其轻柔,像是怕惊扰了我的梦。

姑姑家离得不远,步行十来分钟,要路过横跨均溪河的那座南山桥。那时我读小学六年级,个子已蹿到一米六三,站在奶奶身边,竟比她高出小半头。我才忽然发觉,记忆里总是护着我的小老太,原来只有一米五多。不知不觉间,我已悄悄高过了她。

夜风微凉,带着桥畔的草木清气。奶奶紧紧牵着我的手,走在南山桥的人行道上。她的掌心暖得发烫。路灯昏黄,把我们的影子拉得细长,一高一矮,紧紧依偎。

“舒曼啊,”她忽然开口,脸上的皱纹都笑成了花儿,“奶奶不知道,还能不能等到你穿嫁衣的那天哦。”

我仰起脸,认真晃着她的手:“当然能!奶奶要活到一百岁,亲眼看着我嫁人。”

她笑得更深了,眼角的褶皱里似乎盛着细碎的星光:“好,好,那从明天起,奶奶天天来这儿散步锻炼,争取活到一百岁。”

“我陪你!”我脆声应着。晚风拂过,把我们的笑声吹散在朦胧的晨色里。

姑姑家早已灯火通明,满室喜庆的红。表姐凤冠霞帔,坐在镜前,美得像从古画中走来。奶奶挤在人群外,悄悄寻了个角落坐下,远远地望着。我看见她抬起手,轻轻抹了抹眼角。晨光透过窗棂落在她花白的头发上,泛起一层温柔的银泽。我偷偷想:将来我出嫁时,这个小老太,会不会也哭成泪人呢?

我一直是她所有孙辈中最受疼爱的那一个。她会偷偷塞给我一沓零花钱,只记得我爱吃的零食,总在小院门口等我放学,再牵着我去逛长长的街。她的目光,永远像南山桥下的流水,静静地追随着我。

可这份偏爱,在我高一那年的秋天,戛然而止。

她走的那天,窗外阳光明明亮得晃眼,我却只觉得浑身冰凉。我握着她渐渐冷去的手,那曾经暖如春阳的手掌,此刻只剩陌生的寒意。她静静地躺着,眉眼安详,好像只是沉入了一场深眠。我伏在床边,一声声唤她:“奶奶,奶奶——”她却再也不会睁开眼,笑着应我了。

满屋哭声如潮,我却一滴泪也流不出来,只是手脚僵冷,似乎被抽走了全身的力气。

出殡前一晚,我做了个梦。梦里仍是那座南山桥,仍是那个凌晨,我与奶奶牵手走着,说着一模一样的话。可说着说着,她忽然松开了我的手。“舒曼,奶奶等不到那一天了。”她的声音很轻,像风一吹就会散。

我在后面拼命追、拼命喊,可她明明走得很慢,我却怎么也赶不上。她停步,回过头,朝我招了招手——就像从前无数个早晨,送我去上学时那样。只是这一次,挥完手,她便转身,再没有回头。

梦醒时,天光大亮,枕上湿透一片。直到那一刻,我才终于哭出声来,才终于肯相信:那个说要陪我到一百岁的人,真的不会再回来了。

抖音里的视频仍在循环播放,窗外的奶奶仍在静静凝望。可那样的场景,我此生再无法拥有。原来有些时光,一旦走过,便只剩追忆;原来所谓珍惜,从来不是将来的许诺,而是此刻还能紧握的、那双温暖的手。

(图片由豆包生成)