-

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28

高考倒计时10天 | 少年当逐梦,未来皆坦途辽宁科技大学2025-05-28 -

毕业特辑丨风华正茂的我们,向辽宁科技大学再比个耶辽宁科技大学2025-06-10

毕业特辑丨风华正茂的我们,向辽宁科技大学再比个耶辽宁科技大学2025-06-10 -

芒种 | 种下希望,收获未来。辽宁科技大学2025-06-05

芒种 | 种下希望,收获未来。辽宁科技大学2025-06-05 -

师哥师姐说 | 刘芷含:向下扎根,向上开花辽宁科技大学2025-05-30

师哥师姐说 | 刘芷含:向下扎根,向上开花辽宁科技大学2025-05-30 -

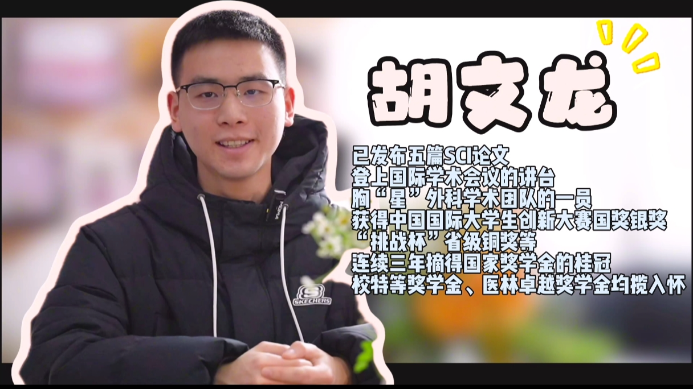

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13

惟医圆桌派(第一期)|临床医学院“六边形战士”胡文龙川北医学院“惟医”辅导员名师工作室2025-06-13 -

夏至 | 暑意渐浓,奔赴热烈辽宁科技大学2025-06-21

夏至 | 暑意渐浓,奔赴热烈辽宁科技大学2025-06-21 -

喜报 | 辽科大国家级荣誉+2!辽宁科技大学2025-06-19

喜报 | 辽科大国家级荣誉+2!辽宁科技大学2025-06-19 -

五育相融 润心成长——皖西学院成功开展“5.25”心理健康活动月活动皖西学院2025-06-11

五育相融 润心成长——皖西学院成功开展“5.25”心理健康活动月活动皖西学院2025-06-11 -

“我和辽宁科技大学的故事”,把夏天装进时光胶囊辽宁科技大学2025-06-04

“我和辽宁科技大学的故事”,把夏天装进时光胶囊辽宁科技大学2025-06-04 -

神仙打架!来看河软团支部“整活”实录~河北软件职业技术学院2025-05-28

神仙打架!来看河软团支部“整活”实录~河北软件职业技术学院2025-05-28

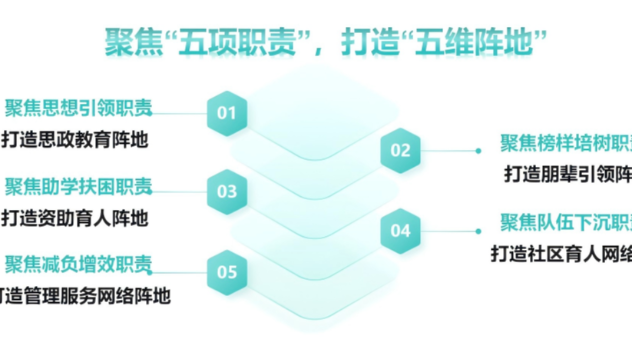

一、纵横管理理念,提升思政教育

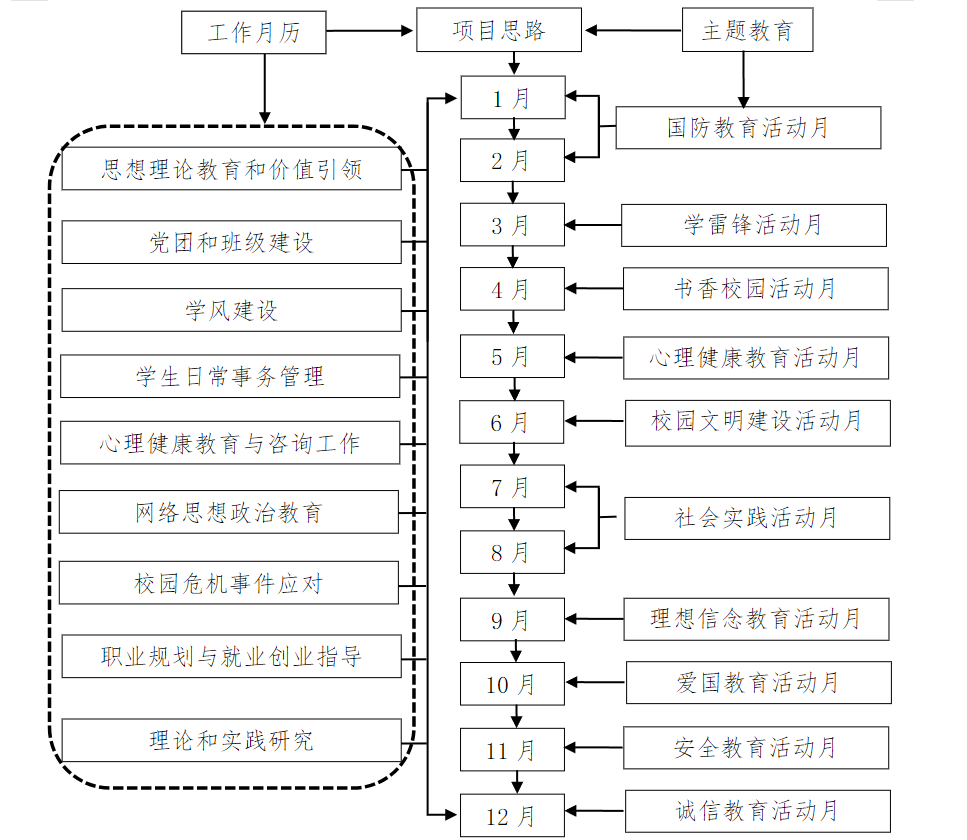

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,提升高校思想政治工作质量,充分发挥管理育人功能,学生思政教育工作矩阵式管理模式,通过纵向“工作月历”垂直管理梳理学生管理工作要点,通过横向“主题教育”水平管理提升思政教育针对性和抵达率,把教育与管理相结合提高育人水平,为学生思想政治教育工作平稳运行打下坚实基础,为学生管理工作登台阶、上水平提供坚强的组织保证。

为遵循思想政治工作规律和学生成长规律,立足新时代高校思想政治教育的新情况和新特点,以特定的时间节点学生思想政治教育的主题教育工作为主线,按月份梳理学生思想政治工作要点,实行矩阵式纵向管理和横向教育相结合的工作方式,为辅导员日常工作提供实践借鉴,为推动辅导员队伍素质能力建设、提高育人水平,增强新时代高校思政工作的科学性、实效性和针对性提供帮助和借鉴。

图1 项目思路研究框架图

二、完善工作体系,构建体制融合

积极推进矩阵式思政教育工作体系建设,纵向横向相结合,增加思政教育的立体感和针对性;创新体制机制建设,促进垂直管理——工作月历明思路和水平管理——主题教育强实效的全过程交叉融合,在完成要点工作的基础上,着重加强主题教育的实效性和连续性。

针对辅导员容易陷入大量事务性工作的工作现状,结合《普通高等学校辅导员队伍建设规定》(43号令)中的辅导员职责,制定辅导员工作月历,从九个方面入手,按照月份顺序,梳理每月工作重点,帮助辅导员理清工作思路,引导辅导员围绕落实立德树人根本任务,掌握常规工作的时间节点和工作节奏,不断探究学生管理工作的科学规律,提升辅导员日常工作的科学性、实效性和针对性。

把大学生思想政治教育设置成十个教育主题模块,每月(寒暑假各一个)落实一个思想政治教育主题,立足大学生特点和实际需求,以班会、校园文化活动、微信公众平台等为载体,为学生提供系统性、连续性、长效性的思想政治教育。通过十项主题教育,提高学生思想水平,将思想政治教育工作落实做细。

三、拓展载体平台,优化思政举措

新媒体技术的迅猛发展,微博、微信、短视频等新兴媒体日益成为高校宣传思想工作的重要渠道,发挥着日益强大的信息传播功能和思想影响力。矩阵式思政教育工作模式依托新媒体平台,实现对外的开放融合与内部的资源统筹,探索思想政治工作的新方法,利用微信、微博、公众号等平台,创新思想政治工作宣传和交流的方式方法,运用好“同上一堂思政大课”、中国大学生在线公众号等渠道,推进网络思想政治工作与日常工作相融合,突破时空局限,引入各类资源,发挥融合优势,在矩阵式思政教育的基础上实现多维度和多元化教育引导,使思政工作更立体更丰富。

四、创新发展形式,平台初见成效

01

坚持主题教育,注重过程导向,强化思想引领

主题教育树新风

在重要事件节点进行主题教育,例如,在建党百年之际,结合爱党爱国教育和理性信念教育等系列主题教育,开展“学习党的会议精神”“致敬长征精神”主题活动,“致敬长征精神”长跑活动。通过沉浸式活动体验让学生在锻炼身体的同时,体悟当年长征过程中革命党人的毅力与坚持。

志愿服务显担当

促进党团组织与社区想结合,组织学生参与到社区志愿服务中,充分展现当代大学生为人民服务的情怀和担当。

品牌栏目展特色

打造“对话——青春力量”微信公众号品牌栏目,对优秀学生进行采访和宣传,塑造学生身边榜样,激发朋辈感召力和影响力。

02

整合平台资源,发挥矩阵合力,促进成果转化

在横向主题教育基础上,利用网络丰富生动的内容和载体资源,积极拓展主题教育的维度和深度,提升师生的政治站位与认知格局。

利用新媒体平台,组织团学干部参与哈师大“新时代 新青年 新担当”辅导员名师工作室“担当时代大任 青春献给祖国”主题云沙龙,聆听大学生榜样人物线上分享成长奋斗故事,发挥朋辈榜样作用,激励学生坚定理想信念,树立远大志向。

项目组老师参加高校辅导员工作室、教育部高校思想政治中青年骨干队伍建设项目主办的“高校辅导员科研能力提升营”沙龙,提升辅导员科研业务能力,更好开展学生工作相关理论与实践研究,进一步提升思想政治工作的有效性。

项目组老师积极参与辅导员工作室建设,参加百所高校组织的 “我眼中的中国精神——高校思政工作者接力讲”微党课录制,主讲红船精神,作品发布于学习强国平台、中国青年报客户端、高校辅导员工作室公众号等多个平台,提升辅导员队伍的综合素质和业务水平。

通过师生参与共建、沉浸式学习体验等路径注入思政元素,旗帜鲜明开展主题思想教育,以系统性带动参与性,以参与性提升实效性。

五、深耕主题教育,推进平台建设

常态化优质工作月历建设,深耕厚植主题教育,把思政教育内化为价值认同,把价值认同外化于行动体现,推进载体平台立体化建设,提升思政教育辐射面。

工作月历优质化

遵循学生管理工作规律和思政教育规律基础上,进一步加大对学生成长规律的探索,把脉不同节点、不同年级、学生的差异诉求,调整辅导员工作月历因人、因势的优化改进,促进思政教育精准符能。

主题教育品牌化

注重挖掘学生主体感受,激发学生情感共鸣,塑造学生成长品牌,把主题教育成果转化为品牌建设,贴近学生思想,提升主题教育吸引力,依靠学生力量,发挥榜样青年影响力,服务学生成长,构建主题教育品牌竞争力。

载体平台立体化

深入把握数字时代的学生特点,遵循网络媒体的传播规律,坚持多维度教育渗透,利用网络灵活性大、参与性高、互动性强等特征,创新工作方法,协调推进校内平台与校外平台互补增益,推动思政教育与新媒体的立体融合,充分激发师生在网络平台中的创造性,增强辅导员与学生的互动交流。

编辑丨任倩(河北传媒学院)王治平(西南石油大学) 薛冰(河北传媒学院)

封面丨张鑫富 徐瑞

一审一校丨刘圻宇

二审二校丨覃方琳

三审三校丨柳昊

终审丨王治平