-

薪火引航,潮涌蓝海:探寻芦浦革命记忆与农文旅融合之路浙大宁波理工学院设计学院鸿鹄学社2025-04-13

薪火引航,潮涌蓝海:探寻芦浦革命记忆与农文旅融合之路浙大宁波理工学院设计学院鸿鹄学社2025-04-13 -

谷雨 | 雨生百谷,暮春迎夏辽宁科技大学2025-04-20

谷雨 | 雨生百谷,暮春迎夏辽宁科技大学2025-04-20 -

奋斗中书写青春答卷 用担当诠释时代责任 ——中国大学生自强之星王雅宁唐山学院2025-04-11

奋斗中书写青春答卷 用担当诠释时代责任 ——中国大学生自强之星王雅宁唐山学院2025-04-11 -

春日校园里的生机与希望峰哥面对面工作室2025-04-14

春日校园里的生机与希望峰哥面对面工作室2025-04-14 -

微距探春:邂逅细微处的蓬勃生机峰哥面对面工作室2025-04-21

微距探春:邂逅细微处的蓬勃生机峰哥面对面工作室2025-04-21 -

福建师范大学举办首届“彩虹人生”积极心理素质拓展活动福建师范大学心理中心2025-04-24

福建师范大学举办首届“彩虹人生”积极心理素质拓展活动福建师范大学心理中心2025-04-24 -

高能量大学生的一天vlog辽宁科技大学2025-04-25

高能量大学生的一天vlog辽宁科技大学2025-04-25 -

春寒无阻爱心行雷锋精神暖夕阳辽宁科技大学2025-04-13

春寒无阻爱心行雷锋精神暖夕阳辽宁科技大学2025-04-13 -

校园行|书写校园的烂漫篇章井冈山大学2025-04-08

校园行|书写校园的烂漫篇章井冈山大学2025-04-08 -

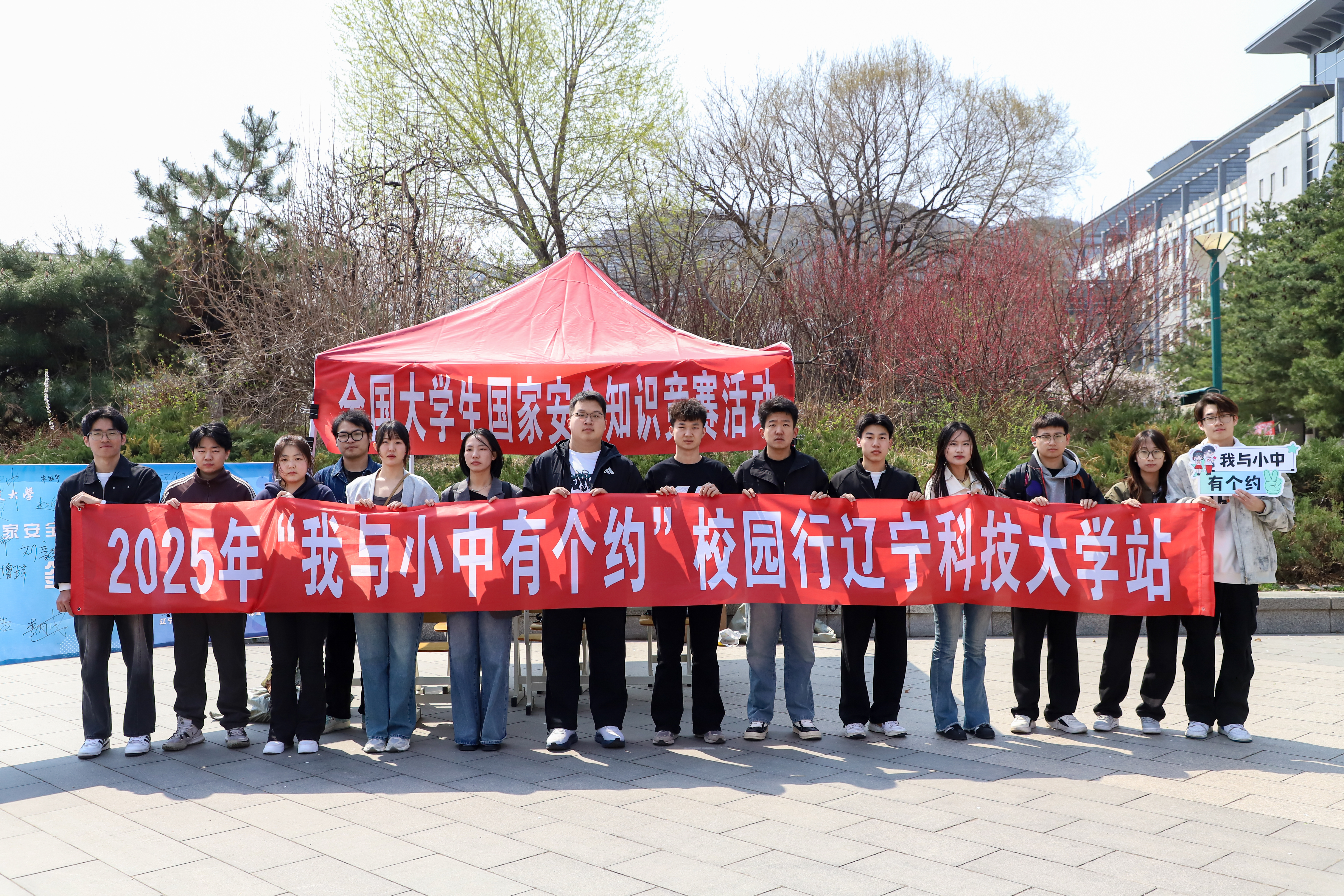

2025校园行 | 筑牢安全防线,全国大学生国家安全知识竞赛进校园辽宁科技大学2025-04-18

2025校园行 | 筑牢安全防线,全国大学生国家安全知识竞赛进校园辽宁科技大学2025-04-18

三月初的湖北师范大学文理学院,倒春寒的湿气在走廊氤氲。我在宿舍窗台摆下透明玻璃罐,将葡萄风信子球根浸入水中时,指腹触到它冰凉的表面,像握住了一颗沉睡的珍珠。

最初五天像等待解冻的冰层,球根始终保持着瓷白的沉默。每天晨起下床,总看见它安静地悬浮在玻璃与水的结界里,连水线蒸发的痕迹都清晰可辨。直到某个飘着冷雨的傍晚,忽然发现球茎底部渗出几缕乳白丝线——那是根系初生的絮语,在暮色里泛着珍珠母贝的光泽,如同少女初次垂落的长发。

(风信子初期 郭培沛 摄)

当根须在水里织就银色网络时,顶部悄然裂开一道翡翠缝隙。新芽像中世纪手抄本里的藤蔓装饰,以精确的几何弧度螺旋生长。晨光穿透玻璃罐,将嫩叶的静脉投影在宿舍洗漱台上,宛若正在显影的生命图谱。我时常在早八课前驻足,看露珠沿着叶缘滚落,在桌面洇出小小的圆形印记。

(风信子发芽 郭培沛 摄)

惊蛰过后,叶丛中隆起青玉般的蓓蕾。花苞初绽那日,整个宿舍都浸在紫雾般的香气里。第一朵花是黎明时分开放的,花瓣边缘还凝着夜露,像少女提着沾湿的裙裾踮起脚尖。午后阳光斜射时,筒状花朵变成半透明的琉璃盏,能看见内部纤细的雌蕊,如同凝固的星芒。

(风信子中期 郭培沛 摄)

某个晚自习归来的夜,撞见满枝铃铛在月光里轻轻摇曳。风从窗缝潜入,携来篮球场隐约的喧哗与玉兰花的暗香。玻璃罐倒映着台灯暖黄的光晕,花穗在墙面投下颤动的影子,恍若古老洞穴里的神秘壁画。这一刻突然懂得,生命的蜕变从来不是突变,而是千万次细胞分裂在时光里累积的温柔革命。

(风信子开花时期 郭培沛 摄)

这株风信子教会我凝视的艺术。生长从来不是宏大的叙事。那些等待根系萌发的焦虑,发现新叶时的雀跃,抢救病株的紧张,构成了比任何学分绩点都真实的成长刻度。在早春料峭的清晨,记录叶片展开的微妙角度。它用三十个昼夜完成的生命叙事,让我在学校宿舍的方寸之地,触摸到了整个宇宙的生长韵律。当最后一朵花凋谢时,球根已萎缩成褐色的茧——我知道,某个玻璃罐里的春天,正在悄然酝酿新的轮回。