-

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22

大暑 | 骄阳正烈,肆意生长辽宁科技大学2025-07-22 -

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25

辽宁科技大学召开校党委书记与暑期社会实践师生代表座谈会辽宁科技大学2025-07-25 -

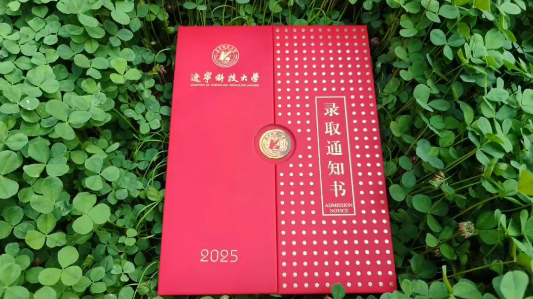

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20

今天只看一本书——录取通知书辽宁科技大学2025-07-20 -

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13

【三下乡】幕后的汗水与台前的光芒——探寻祁剧文化湖南工商大学2025-07-13 -

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25

【三下乡】支教纪实|湖工商学子靓丽青春支教行,莹烛微光益补童心趣梦湖南工商大学2025-07-25 -

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12

【三下乡】湖南工商大学郁青非遗队:访木雕传承,悟指尖匠魂湖南工商大学2025-07-12 -

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17

【三下乡】采茶机VS手工采:湖工商学子桃源实践探寻科技赋能茶产业!湖南工商大学2025-07-17 -

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15

【三下乡】触摸千年根脉,燃续青春薪火:“窑”遥领先实践团探寻铜官窑遗址湖南工商大学2025-07-15 -

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05

“童心向阳 快乐成长” ——安徽师范大学萤火虫支教团心理团辅活动顺利开展安徽师范大学2025-07-05 -

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

【三下乡】湖工商学子对话苗家八合拳传承人:一招一式,皆现武术之魂湖南工商大学2025-07-26

在大学校园里,不少学生正承受着愧疚式教育的隐性影响:有的因父母反复强调“家里没钱,供你读书不易”,即便勤工俭学想买件喜欢的衣服都 guilt(愧疚)到失眠;有的听着“我们辛苦都是为你”长大,申请留学/实习时,连争取资源都觉得是“给家里添负担”;更有人在选专业、挑工作时,第一反应不是“我喜欢吗”,而是“爸妈会不会失望”,好似人生课题成了替父母圆梦的“附加题”。这些孩子看似独立,内心却被愧疚枷锁捆得牢牢的,在“自我需求”和“家庭亏欠感”间反复撕扯。

AI图片 作者:豆包

父母常把“赚钱不易”“为你牺牲”挂嘴边,让孩子形成“我的需求=给家庭添麻烦”的认知。就像有学生说:“每次想报个兴趣班,脑海里先响起我妈算‘学费+生活费’的叹气声,最后只能默默退掉。” 这种长期暗示,让孩子把父母的情绪焦虑、人生遗憾,全背成自己“必须偿还的债”,逐渐丧失为自我活一次的勇气。

愧疚式教育下,孩子即便经济独立了,也会陷入“不配得感”:买件贵点的衣服,会想“爸妈还穿地摊货”;争取职场机会,觉得“我何德何能,该把资源让给更‘值得’的人”。就像心理学里的“习得性自卑”,外界反复传递“你享受=辜负家人”,内心便锚定“我不配过好生活”,把自我压抑当“孝顺”。

很多学生明明对专业没兴趣,却因父母一句“我们砸锅卖铁供你,你必须选XX专业”,硬着头皮读四年;毕业想闯一线城市,又怕爸妈说“白养你,翅膀硬了就跑”。他们把“坚持自我”等同于“对不起父母”,在“听话”和“叛逆”的撕裂中内耗,甚至抑郁。

AI图片 作者:豆包

先明白:父母的辛苦、焦虑、遗憾,是他们的人生课题;你的选择、情绪、未来,是你的课题。比如,当妈妈说“我为你放弃工作,你还不考公”时,可在心里默念:“母亲的牺牲是她的选择,我的职业方向该由我定义。” 不替父母承担情绪,也不把他们的期待当“必须完成的KPI”。

别以为“我听话,爸妈就会幸福”——愧疚式教育的核心,是父母把“自我价值”绑定在“孩子感恩”上,这不是你的错。可以试试“书写释放法”:把记忆中最刺痛的愧疚场景(比如“你这么不懂事,我白疼你了”)写下来,撕碎扔进垃圾桶,默念“这是他们的情绪钩子,我不接”。反复练习,切断“愧疚反射弧”。

每天睡前花5分钟,像夸朋友一样夸自己:“今天我拒绝了无效社交,去图书馆读了喜欢的书,超棒!” 也可以列“自我需求清单”:把想买的、想做的(哪怕是学滑板、学烘焙)一条条写下来,告诉自己“满足自己≠对不起父母”。当你开始为“自我愉悦”负责,才会真正明白:爱自己,是对愧疚式教育最有力的反击。

AI图片 作者:豆包

愧疚式教育的本质,是上一辈把“情感操控”包装成“爱”,但这不是你的“原罪”。你不必为父母的人生遗憾买单,更不该用“自我牺牲”证明孝顺。改变是个渐变过程:从允许自己“偶尔自私”开始,比如周末不去兼职,窝在宿舍看喜欢的电影;从学会说“不”开始,比如对“必须听父母的”这类道德绑架,温和回应“我理解你们的担心,但我想试试自己的选择”。

记住:你不是“白眼狼”,你只是在学习“为自己活”。家庭的课题归家庭,你的人生归你——当你敢把“自我需求”置顶,愧疚的枷锁自然会松动,那个自信又舒展的自己,终会慢慢长出来。